前言:

如果我们复盘一下现在的公链赛道,可以发现这样的基本体系。以太坊稳居公链之王,众多高性能公链承接以太坊生态的外溢压力。各大Layer2方案帮助以太坊实现链下扩容,IOTA等专用型公链抢占物联网等细分市场,波卡和Cosmos专注于打造多链生态。那么,这个格局是如何形成的呢? 我们来回顾一下公链发展的故事。

1、2008年 比特币与区块链的诞生

2008年,比特币白皮书发布。这个世界上最早的公链致力于打造一个点对点的支付交易体系。比特币的制度是,每笔交易完成后,全网广播。每隔10分钟,所有的交易被矿工打包成一个区块,区块与区块相互连接,形成区块链。

其中 tanscation list和Block head 的关系是这样的:

大家为什么愿意记账?

因为记账有奖励,最初生成一个区块50个比特币,4年后,变为每个区块25个比特币,依次减半。

以谁记账为准:

工作量证明(POW)

首先生成区块需要依靠的是SHA256这个哈希函数,它可以把任何的信息转化成256位的二进制数字,也就是哈希值。每次生成区块时,需要把“上一个区块的哈希值+10分钟内的交易信息+时间戳+一个随机数”经过两次sha256算法处理,最后要生成,满足前N位是0的哈希值。最早生成一个区块的人,把包括随机数在内的所有区块信息提交全网验证。如果一个提交后,其他人验证无误,他就获得了这个区块对应的记账奖励。

这个N是随着全网算力而改变的。我们要保证10分钟一个区块。那么,全网算力越多,系统相应把N放大,增加大家生成的难度,从而保证整个比特币是10分钟一个区块。

2008年-2013年间,区块链整体上专注于去中心化货币/转账体系的实现,具体包括比特金、莱特银为首的去中心化方案,瑞波币为代表的半中心化+高效率的转账方案,ZCASH为代表的隐私转账方案,Doge为代表的模因文化体系。

2、2013-2017年 以太坊与智能合约

以太坊首次实现了智能合约,并且允许所有参与者基于智能合约在以太坊上开发应用。

以租房为例,房东与房客签订一年期的租约,每月支付100元房租,作为智能合约存入执行系统。那么合约期间,每个月,系统会从房客账户划转1000元给房东,同时将开门密码发送给房客。合约到期后,则终止执行。

以太坊这个智能合约的基本特性,可以用于各种各种Dapp的开发、DAO(去中心化自治组织)的建设等。

以太坊在公链不可能三角中,选择了去中心化与安全性,因此造成的可扩展性和gas fee高的问题。

3、2017 扩容问题的产生与“公链元年”

以太坊2015年正式上线后,每秒处理交易为15笔,远低于现有结算中心VISA等。由于初期,以太坊使用场景较为有限,以太坊暂时没有过多容量上的压力。直到2017年,ICO爆火,各类项目公司总募资额达到50亿美金,2018年前5个月,ICO的规模更是超过了2017年全年的两倍。

同时,2017年,CryptoKitties等dapp开始上线,快速增长的用户几乎堵死了整个以太坊网络。

相应的,以太坊作为ICO和dapp的重要工具,其容量难以应对如此规模的交易。于是,区块链的扩容,迅速成为了众人关注的主旋律。

区块链扩容大致分为以下三种:Layer0(跨链交互) ,Layer1(链上扩容,对公链本身进行改造),Layer2(链下扩容,将链上工作转移至链下)。

3.1 Layer 2(链下扩容)

2017年开始,以太坊开始进行扩容层面的探索。由于以太坊链的一些固有属性,改造主链进行链上扩容需要相当多的时间,而链下扩容,是以太坊生态2017-2022年间的主要尝试。

链下扩容,主要指在公链之外建立一个二层的交易处理平台,负责具体交易的处理。公链只负责总体存取款结算及验证链下上传信息的有效性。链下扩容主要有状态通道(State Channels)、等离子体(Plasma)和卷叠(Rollup)三种方式。

3.1.1 状态通道(State Channels)

使用者在需要交易时,在链下建立交易通道,在交易结束后,与链上进行整体结算。

具体操作流程:

(1)通道开启:交易双方各自将一定数量资产存入通道(类比购物卡、ETC等)

(2)交易:双方在通道内进行交易

(3)通道关闭:交易完成后,一方可以申请关闭通道并将剩余资产提现至链上。另一方如有异议,可以在规定时间内提请仲裁。

适用范围:

状态通道适合用户在一定时间内频繁进行小额交易的场合。如博彩类游戏、物联网支付等。

方案优势:

(1)无需对公链整体进行改造

(2)即时交易

(3)理论上可以无限扩展交易量

方案缺陷:

(1)开通关闭通道较为复杂

(2)需要交易双方保持在线状态

(3)需要锁定保证金,存在机会成本

(4)无法使用智能合约

3.1.2 等离子体(Plasma)

具体操作流程:

不同于“小额免密支付”的状态通道,Plasma扩容方案致力于区块链各场合的普遍扩容,Plasma的方案可以概括为,

(1)在原公链之外生成若干子链(Child Chain)用于交易结算

(2)资产从主链转移到子链

(3)子链可以采取相对更高效低安全性的机制迅速处理交易

(4)子链将交易结果上传回高安全性机制的主链验证

主链验证:

本方案最大的重点在于:“将子链的交易结果交给主链验证”。Plasma上传的是压缩后的数据。具体来说,一般是采用默克尔树压缩。如图,将很多笔交易经过运算后获得一个根(root),再将根(root)上传。

欺诈证明:

由于以太坊主链只收到了一个压缩后的根(root)而无法检查和验证每一笔交易记录,Plasma设置了欺诈证明机制,过程是:

(1)Plasma的使用者想提现时,发送一个自己的交易记录和提现申请。

(2)提现设置挑战期,任何质疑这条交易记录的人都可以发起挑战。

(3)挑战期结算且未被他人挑战,则取现成功。

方案劣势:

本方案非常明显的劣势在主链验证和欺诈证明。首先,子链的低安全性,攻击子链制造虚假信息的难度相对较低,因此需要主链保证安全性。由于主链无法直接获取子链的完整交易数据(数据可得性不足),用户往往需要自己保留完整交易记录,并且每次提现需要长达一周的挑战期,非常低效。

此外,本方案无法使用智能合约。

方案现状:

2020年1月9日,以太坊扩容方案研究组织Plasma Group宣布终止对Plasma方案的探索,基本宣告了Plasma方案的终结。

3.1.3 Rollup(卷叠)

Rollup(卷叠)是当前最为流行的以太坊扩容方案。其基本思维在于,进一步优化Plasma的验证和挑战流程。

Rollup主要有以下两类基本思路:ZK Rollup(零知卷叠)与Optimistic Rollup(乐观卷叠)。

ZK Rollup(零知卷叠)

首先来复习一下零知识证明,从纯科普的角度举例:

零知识证明就是:证明者能够在不向验证者提供任何有用的信息的情况下,使验证者相信某个论断是正确的。

借用Mina Protocol的案例:

一群人在这张图中找一只熊猫,小A率先发现了熊猫位置,但是他不能立马公开指出来,因为这样就破坏了其他人的游戏体验。

有没有什么办法,即能够证明小A知道熊猫在哪儿,又不会让其他任何人知道答案呢?

于是小A找来一张超级大的白纸,并把这张纸随意的覆盖在有熊猫的图片上。然后,小A在白纸上剪一个小洞,只让熊猫露出来。

这样,熊猫位置作为关键信息,是被保护起来的,但小A还是能够在不让其他人知道熊猫在哪儿的前提下,证明自己找到了熊猫,这就是零知识证明。

更详细一些,零知识证明的原理是这样的

这个多项式即为零知识证明的基本型,但是由于t(r)可以被提出的人发现,我们需要进一步去做隐藏。

这套算法将有效解决Plasma的验证效率问题。

ZK Rollup网络中,Relayer(运营者)负责验证每一笔交易,随后将所有交易记录打包生成证明后,交主链处理。与Plasma压缩后无法检验原始信息不同,ZK Rollup网络中压缩后的证明,是可以验证原先信息有效性的。

于是,ZK Rollup的使用者无需挑战期,依靠强大的验证技术做到与主链即时结算。

目前,这类解决方案仍存在潜在风险点:

(1)当前零知识证明算法仍处于相对早期,生成证明本身需要消耗相当数量的算力资源。

(2)目前基于传统智能合约的交易与零知识证明算法尚未兼容。

初步预计,ZK Rollup可以将以太坊网络的TPS提升至约3000。

其中,zkporter是zkSync2.0预计使用的。

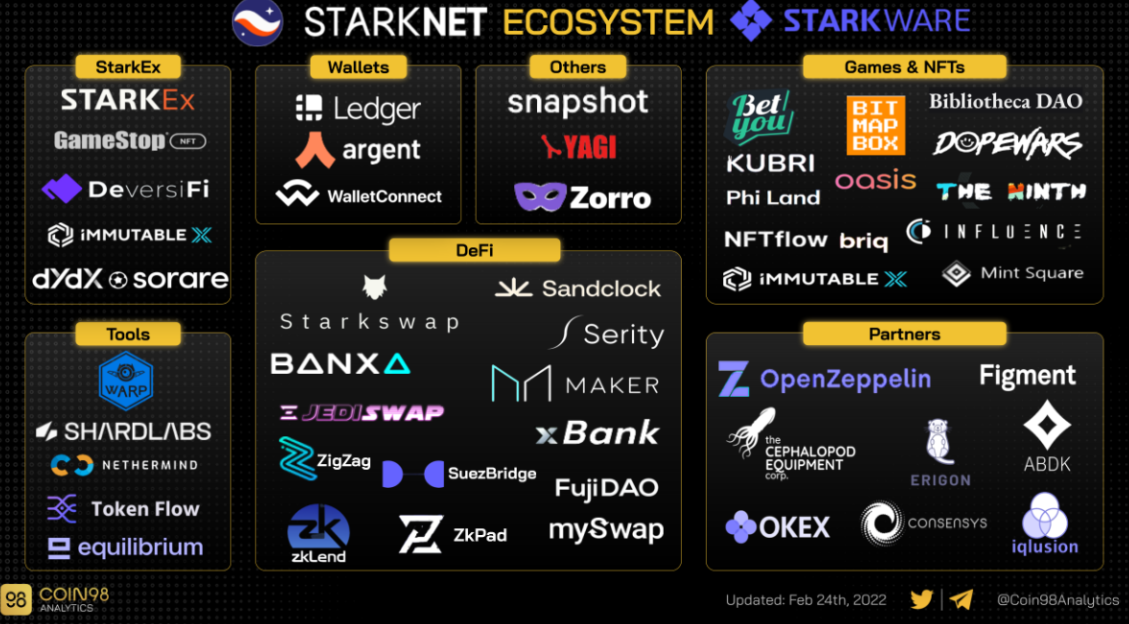

ZKrollup赛道主要有采用zksnark算法的zkSync 与采用zkstark算法Starkware两大龙头项目,

值得一提的是,以太坊创始人V神极为看好ZK Rollup方案,翻阅Starkware种子轮投资人可以发现V神的名字。

1.3.2 Optimistic Rollup(乐观卷叠)

Optimistic Rollup可以近似看作Plasma与Rollup的结合,事实上,此前宣布放弃Plasma的Plasma Group团队,此时已经转为研究Optimistic Rollup。

Optimistic Rollup相对于Plasma的改变同样在于:

(1)**验证者。**Optimistic Rollup网络中增加了验证者(Sequencer),验证者需要质押一定数量资产才能上岗,并且每7天(不同项目可能设置不同时间)将链下交易数据提交一次主网。与ZK rollup的操作者不同,Optimistic Rollup的操作员无需负责验证,而是直接默认交易记录真实。

(2)已经支持智能合约(EVM)。

相同之处在于,交易同样基于挑战机制。链下验证者上传的交易记录需要经历挑战期。如质疑者挑战成功,将获得验证者质押的资产。

具体按照挑战和检验的机制可以分为Optimism与Arbitrum两类算法。

3.2 链上扩容

链上扩容方案,主要为对公链本身进行改造。

其中,以太坊社区提出了,首先把POW共识机制转为POS、其次分片,以及在链上扩容完成后,将evm这个智能合约处理环境升级为eWASM的构想。

其中POS共识机制,是指拥有32个以太坊的用户,即可选择将以太坊质押,系统从质押者中随机选取一人,作为eth区块生成者,此人可以获得相应的区块奖励。

这个机制中,质押资产越多的人,被选中的概率越大,为了方便理解,大家可以想象成1个ETH一票。

相应的,以太坊质押也会带来大量质押赛道的机会,由于偏离主线,我们就不深入探讨了。

POS共识机制意味着更高的效率,但是,很容易想象,最初以太坊使用的是与比特币相同的共识机制,即POW,大家靠挖矿获得奖励。这就意味着,以太坊如果改变共识机制,那么,原先持有矿机的用户会极度不满,引发社区内部严重矛盾,因此,ETH的链上扩容,也就是ETH2.0,始终在推迟。

那么,ETH推迟链上扩容的同时,其他没有POW机制阻碍地项目,迅速开始了新公链地探索。2018年,公链元年,非常多的公链开始挑战ETH的地位,最为著名的,叫EOS,以Dpos共识机制对以太坊发起挑战,一度被视为区块链3.0的奠基者。Dpos是指全网共同选出21个超级节点,再由21个超级节点专门负责记账的模式。此外,还有Ouroboros共识算法的ADA等,

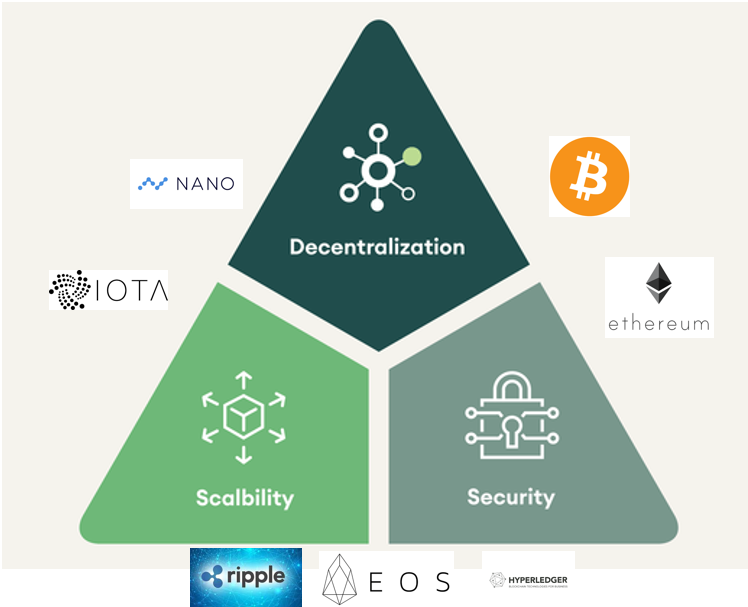

但是值得注意的是,这个阶段的公链,更多是在去中心化与可扩展性之间做取舍,而非彻底的升级。具体可以看这张负相关的图。

最初的以太坊杀手的目标,往往从字面即可理解。但是操作系统之间的竞争,一方面是性能,另一大方面,是生态。想象一下,如果一个手机系统总是下载不到你需要的应用,你会选择它吗?

我们可以来看看2018年时各公链的开发热度:

如果说性能上,各公链还各有取舍,甚至新公链1.0比以太坊还有些优势的话,那在生态上,以太坊的碾压性优势,基本是决定性的了。

以太坊杀手的独立生态与以太坊的强大生态,加上以太坊链下扩容的缓慢探索,加上2018年-2020年间主流的应用基本只有defi,而以太坊可以满足defi对于高安全性的根本需求。

到2020年,defi爆发时,eth基本确立了龙头地位,交易所公链成为了补充。

4、2021 新公链2.0

2021年,gamefi与nft等新应用,促进了高性能公链与专用型公链的快速发展。

此时的竞争与新公链1.0时代有了以下明显不同。

(1)新公链更注重以太坊的兼容而不是完全隔离。(因为以太坊生态已经足够庞大)

可以简单理解为,兼容EVM就是可以允许以太坊生态上的应用。目前,即使SOL为代表的NON-EVM相关公链,也都基本另外开发了EVM兼容环境。

(2)多元化的应用场景使用户对于公链有更加多元的需求。(如果说defi大家都还极其注重安全性,那gamefi时期大家对于可扩展性的偏好就显著增加了)

同时,专用型公链也在填补细分市场,例如主打隐私+扩容的公链MINA。在尝试基于Zk-snark对不可能三角进行整体的优化。

以及做Machinfi的iotex项目。

那么总体上,随着区块链应用和需求的多元化,随着各公链开始对以太坊应用的兼容化,未来的世界,一定是多链的。ETH2.0会使以太坊龙头地位更加稳固。但其他公链,也都可以拥有足够的市场空间。