钱这个东西——在这里更准确的定义是「货币」——不管是谁,印出来再多,如果它不能换来我们想要的东西,那它就一文不值。

所以你看,我们想赚的不是钱本身,而是钱背后的东西——资源、产品和服务。

理解了这个「自然资源 + 劳动 + 技术」的逻辑框架,我们就应该对钱、或者说「财富到底是怎么产生的」有一个最基础的认知。

钱究竟是怎么来的,现在我们的思路就很清晰了。人类通过利用自然资源、投入智慧和劳动、发展创造科学技术,创造了巨大的财富,其中很大一部分是以公司为单位而创造的。

而现代股份制公司的组织结构,加上资本市场制度,使得我们普通人也可以参与到这种创造财富的过程里——当然,在分享利益的同时,每个参与者也都承担了相应的风险,接受了自己投入的钱被一个大浪打过来就拍没了的可能。

但无论如何,真实地创造财富、合理地分享财富、踏实地积累财富,是如今我们每个人都能享受的时代红利。

我们想赚的不是钱本身,而是钱背后的东西,资源、产品和服务。一方面,钱代表了背后的这些东西。我们想获得的其实不是钱,而是支付这些产品、服务的能力。

另一方面,钱是我们创造这些财富时社会给我们的交易媒介,或者用 Naval 的话说,是社会打给我们的欠条:嘿,你创造了一些东西,这是你的欠条,将来你可以换取你需要的东西。如果总结一下这几个词,钱、财富、公司和投资,

大概是这样的:钱的背后是产品、资源和服务,是财富;财富是人们真正需要的东西;公司是更高效率的组织形式,让我们更有效率地创造财富;投资则是把金钱用资本的形式,参与到公司价值创造的过程中去。

投资的所获得的收益,是哪儿来的呢?

一种是掠夺,把别人的交易媒介抢过来。曾经国家间的战争和掠夺,包括在股票市场里的一些收割行为,都是这样;一种是创造,把我们的欠条当成资本投入到公司里面,参与到整个社会的财富创造过程中。当我们作为股东或债主的公司创造了更大价值,获得了更多收入,我们也根据之前的约定,获得相应的回报.

「人为什么想要钱?」因为钱能换来人们所需的资源、产品和服务。钱不是目的,是工具。「钱为什么会变多?」

自然资源:环境中已存的智慧和劳动:人类所思所想,加上所作所为科学技术:为了提高效率而生产出来的工具和技术以上三者结合所形成的底层资产长久的发展,使得社会总体财富增加。「为什么这些钱与我们有关?」

财富的创造,通常以公司为单位进行,因为这种形式可以分担经营风险,节省成本,降低竞争。现代股份制公司的组织结构和现代资本市场制度使得普通人可以参与财富创造、分享财富、积累财富。

而投资这个动作,就正是在参与财富的创造。同时,由于自然资源+智慧和劳动+科学技术=社会总体财富的增加,所以有人因投资赚钱时,不一定有人亏钱。这并不是一个零和游戏。「钱去哪儿了?」投资不是一个抽象的数字概念。投资意味着我们把自己的钱实实在在的放入到了一个或者多个公司里,公司再将这笔钱用来创造更多的财富。而财富只能通过真实世界中的已有的资源、人类的智慧和劳动与科学技术的结合(即底层资产)才能获得。真实世界,也意味着收益与风险并存。

所以我们最终关心的应该是:我们把钱放在了哪个公司?哪个行业?它获得回报的来源是什么?这个来源是否可靠(即满足世界最基本的常识与公理)?以上,可以帮助投资的朋友规避绝大部分的骗局与风险。

这问题是:

(1)赚的是什么钱?(2)能赚多少钱?(3)怎么赚到这些钱?(4)怎么花到这些钱?

大量前辈们的研究表明,基础有来源:

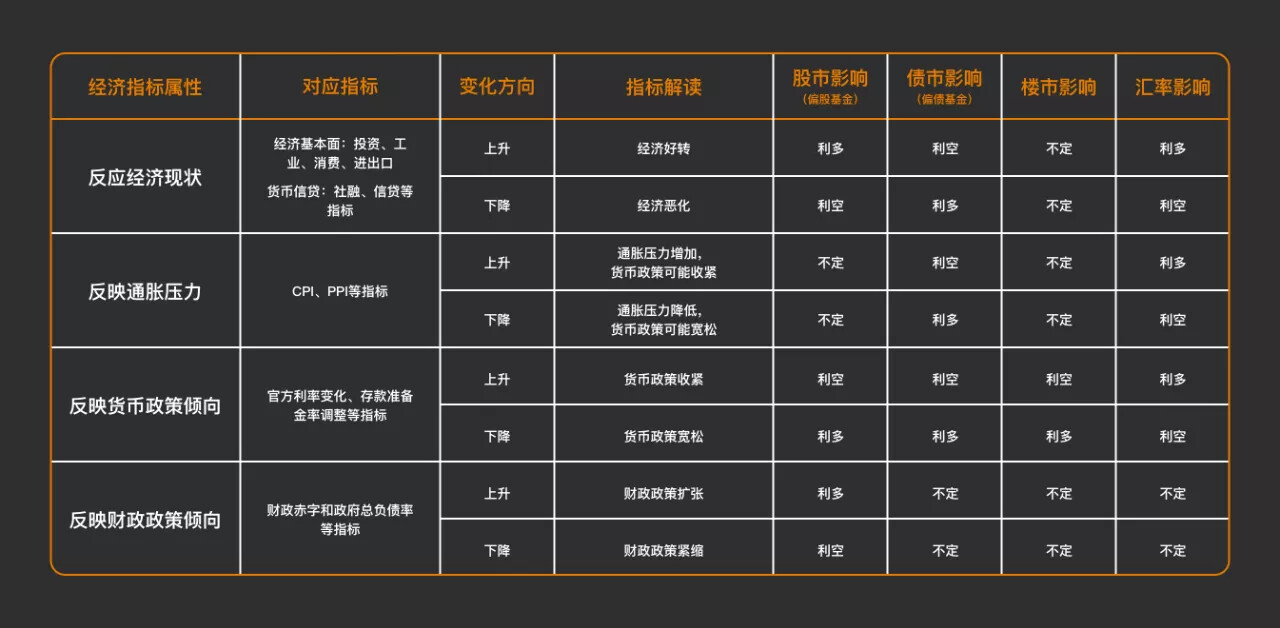

市场变动的基础来源于多个方面,包括宏观经济因素、行业和地区信息、新闻事件、市场结构变化、技术进步以及政策调整等。

-

宏观经济因素:证据表明,宏观经济数据发布、中央银行公告、债券拍卖等宏观事件对市场有显著影响。此外,实际汇率的变化也受到名义冲击的影响,而政府支出、贸易开放度和资本流动等因素对实际有效汇率有显著影响。

-

行业和地区信息:在中国证券市场中,行业信息比地区信息更能主导证券价格的变化。这表明行业和地区信息是影响市场变动的重要因素。

-

新闻事件:新闻事件约占所有市场变动的50%,包括选举结果、主权评级下调和自然灾害等非计划性新闻事件。这些新闻事件通过影响投资者情绪和预期来推动市场价格变动。

-

市场结构变化:市场的进入和退出对市场结构和表现有重要影响。此外,市场分割现象也会导致不同市场在面对汇率变动时表现出不同的反应。

-

技术进步:大数据正在改变经济学和金融学的每一个角落,尽管这些数据在宏观经济和金融研究中被大量排除。技术进步,特别是信息技术的发展,对市场结构和功能产生了深远影响。

-

政策调整:政策调整,包括货币政策和财政政策,对市场稳定性有显著影响。例如,货币政策公告可以减少市场的不稳定性。

市场变动的基础来源于多种因素的综合作用,包括宏观经济因素、行业和地区信息、新闻事件、市场结构变化、技术进步以及政策调整等。这些因素相互作用,共同影响市场的波动和发展。

前两项是市场参与者购买的目标资产发生了变动,第三项则是市场参与者之间以企业股权为筹码的博弈,与企业没有关系。下面分类聊。

一、企业经营增值

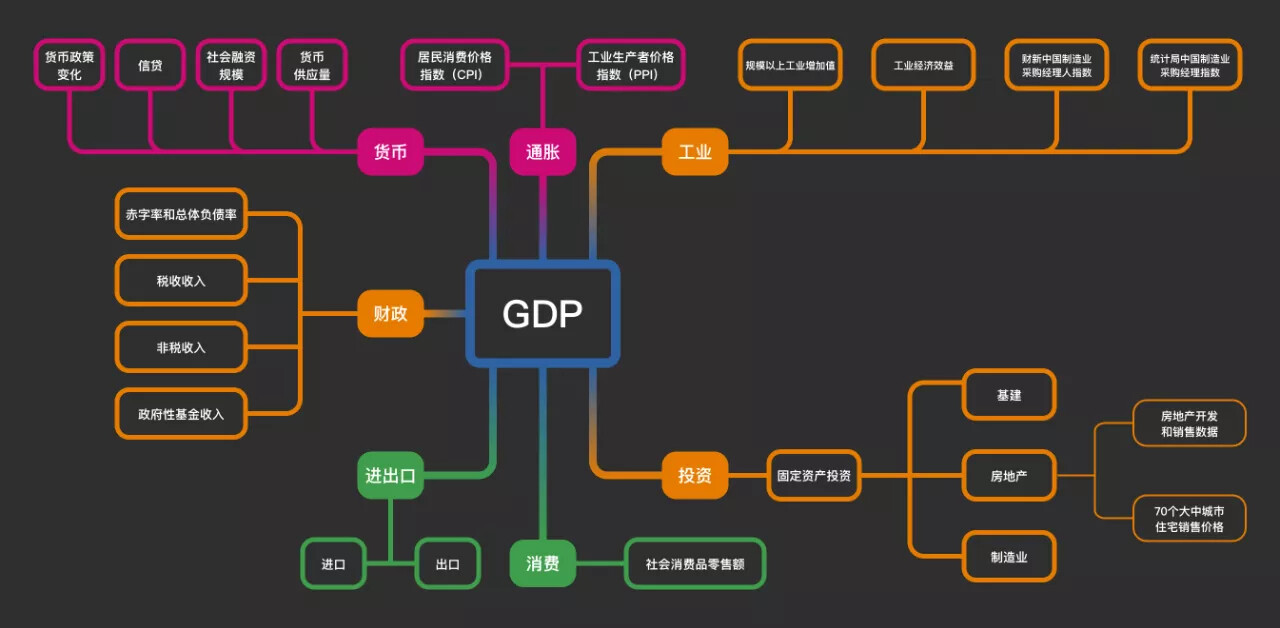

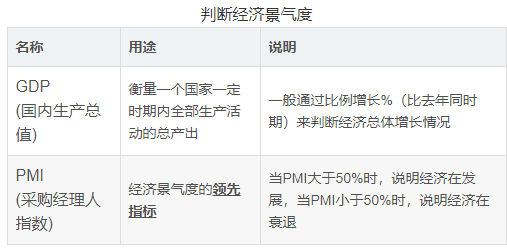

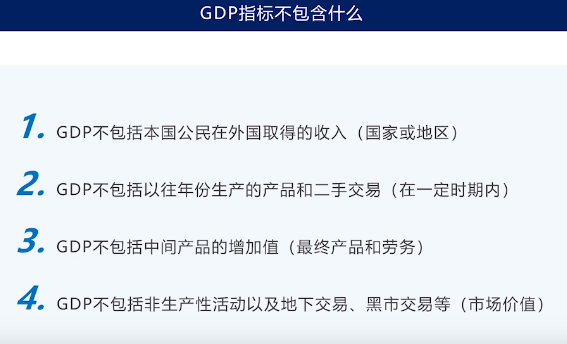

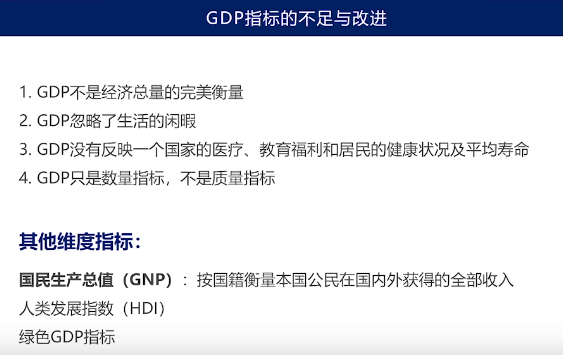

一个国家的经济运行结果一般以 GDP 衡量。GDP 是「国内生产总值」的缩写,它指一个国家一年内新增加的产品和服务的价值总和。正是这些新增加的产品和服务,提供了人们吃、穿、用、住、行以及社会扩大再生产所需。

人类的生存和发展及其需求的不断增长,推动着 GDP 的持续发展。纵观人类发展史,特别是近现代史,可以清楚地做出判断,人类社会所创造的产品和服务总量是持续增长的。

国民经济是人的生产劳动成果,也由人及其组织分享。如果按照参与创造和分享 GDP 的主体区分,它由四个部分组成:

一是,中央政府和地方政府拿走的税费;二是,参与 GDP 创造的个人收入;三是,非营利部门获得的捐赠和服务部门提供的中介服务费用;四是,企业的盈利

《如何为战争付款》从生产角度动员经济,所以其实战争大量影响经济,激发了美国的生产潜能。支出法核算则用来说明了这个生产潜能。

王翰博士说 资产负债表角度观察,如果国家=企业,则货币即资本,GDP类同利润。用资产市值/GDP=国家的市盈率。(所以货币宽松的情况下,不等量提高GDP,则意味着整个社会的资本的回报率下降)

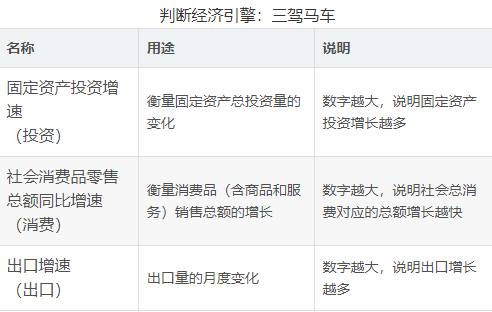

国家统计数据用生产法计算,分析则用支出法分析(即三驾马车),好处是直接明了,问题是颠倒因果。

改开后引用新的统计指标如GDP,取代原来的物质平衡表指标。

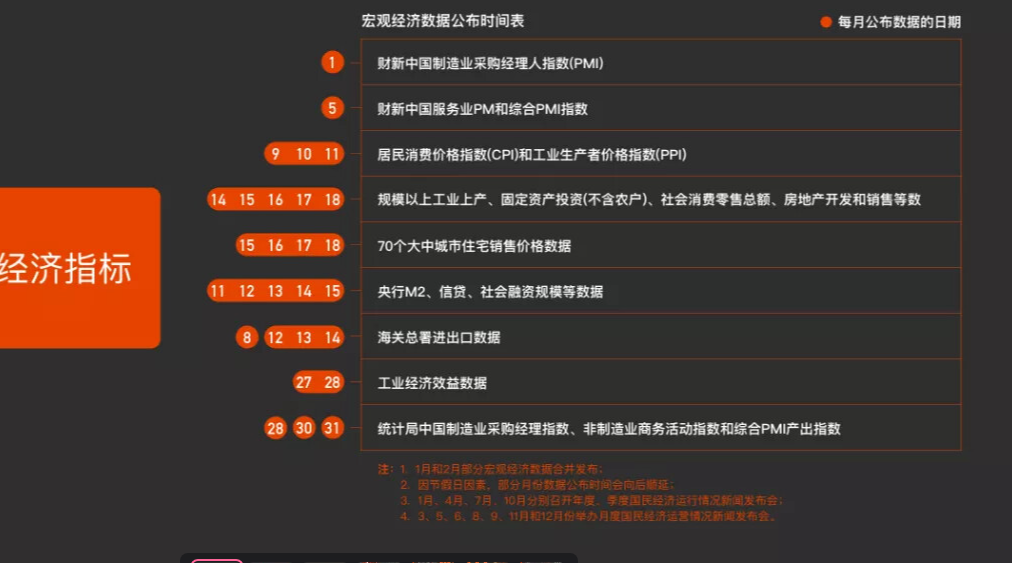

1.判断经济景气度(整体经济)判断经济景气度

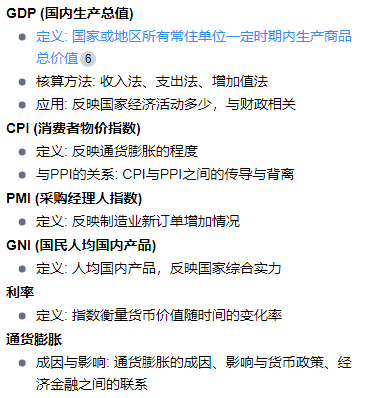

GDP 的3种核算发法:

1:收入法 工资+税收+折旧+企业盈利

2:支出法 居民消费+企业投资+政府采购+净出口

3:生产法(增加值法) 总产出-中间投入 名义GDP 使用当年价格计算的全部最终产品和劳务的市场价值 实际GDP 使用某一基年价格(不变价格)计算的全部最终产品和劳务的市场价值 GDP平减指数=名义GDP/实际GDP*100% 反应整体通胀水平的经济指标

显然,一国所有企业作为一个总体,不仅能够分享利润,而且所分享的利润是持续增长的。在现代经济中,一国 GDP 的 70% 左右是由企业创造的,且企业的盈利能力高于个人和中间组织。

凯恩斯《如何为战争付款》从生产角度动员经济,所以其实战争大量影响经济,激发了美国的生产潜能。支出法核算则用来说明了这个生产潜能。

资产负债表角度观察,如果国家=企业,则货币即资本,GDP类同利润。用资产市值/GDP=国家的市盈率。(所以货币宽松的情况下,不等量提高GDP,则意味着整个社会的资本的回报率下降

GDP(Gross Domestic Product)体现经济总量,不体现经济质量,有三种统计方法:

1、GDP(收入法)=工资(劳动者收入)+税收(政府收入)+企业盈利(企业收入)+折旧(企业收入),无法体现生产

2、GDP(支出法)=居民消费+企业投资+政府购买+净出口,政府购买大部分分摊在消费和投资中,所以分解为三驾马车GDP=消费+投资+净出口。

3、GDP(生产法)=增加值法=总产出-中间投入

。

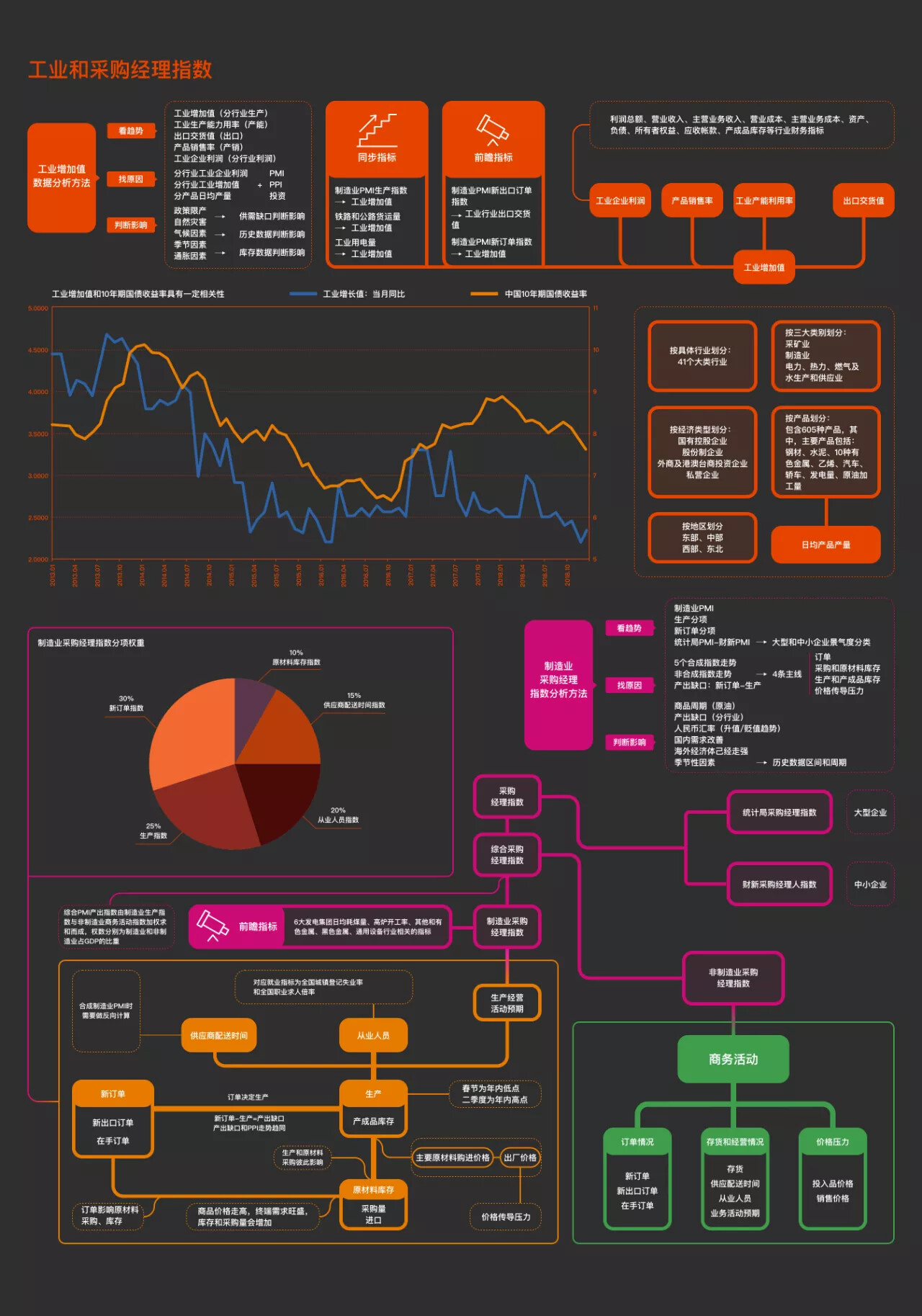

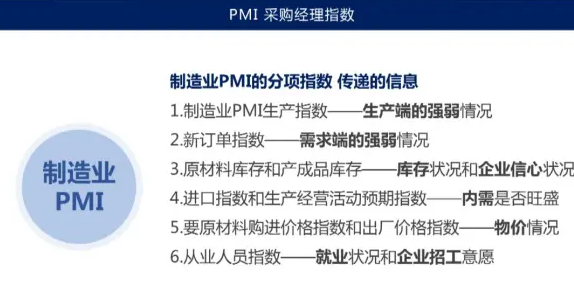

PMI:制造业的晴雨表

GDP:主要衡量的是生产的结果

打个比方,PMI可能是买菜备作料,GDP是指上桌了多少个菜。PMI可以提前从生产环境告诉我们经济状况。

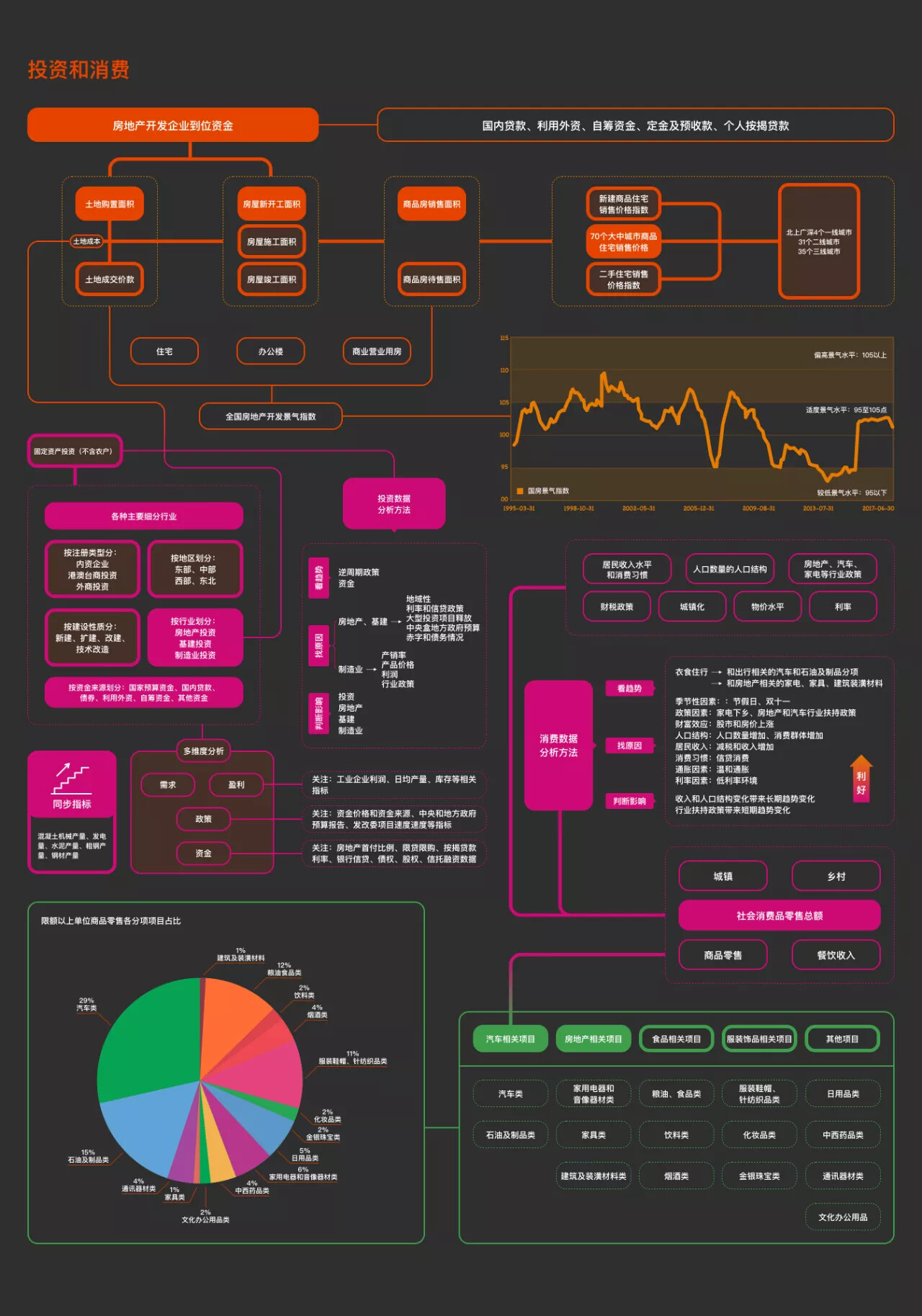

2.判断经济引擎:三驾马车(实体行业)

不能只靠M2增幅指标来判断手上的钱是否贬值。可以简单的用M2的增长减去GDP的增幅,来倒算出这个数值和我们所观察到的CPI的增幅是不是一致的。这个结果大约是我们跑赢通胀让财富不贬值的目标值。

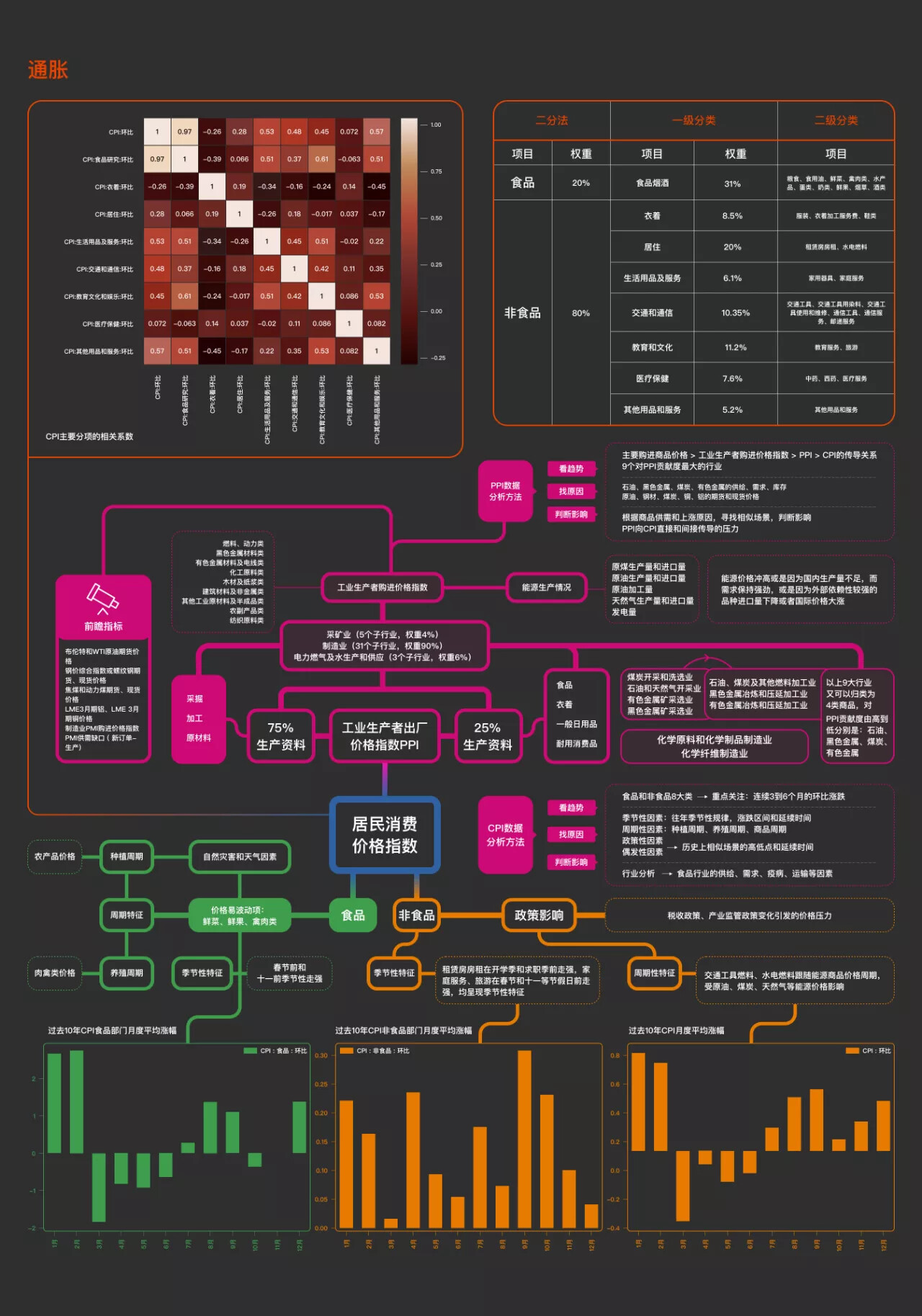

4.判断是否有通货膨胀(个体生活)

CPI是衡量我们生活中通货膨胀的一个重要指标(这个指标是包含房价的)。

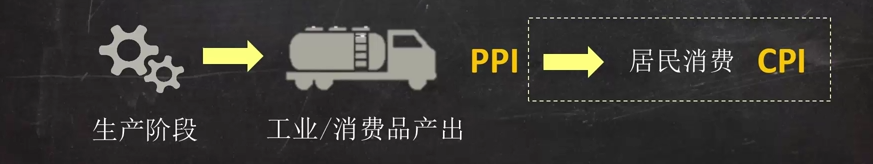

CPI是消费环节的,PPI是消费之前的生成和加工后的出厂价格,这个指数也能反映通货膨胀的情况。可以用该指标来辅助判断通货膨胀。

以上指标是这么跟我们的生活联系到一起的呢?视频中举了一个富士康工人的例子

数据及其他可能有用的数据均可在以下网站中查到:

国家统计局网站 www.stats.gov.cn

中国人民银行网站 www.pbc.gov.cn

经济波动就像四季更迭,只不过经济波动有时候并不会经历完整个周期,可能会跳过某些环节,也可能会持续经历同一个环节。

投资理财跟我们所处的四季一样。在四季中,根据不同的季节我们可能会有不同的作息,在不同的季节我们会有不同的准备,比如冬天多穿点衣服,夏天少穿点衣服。投资理财夜市,在经济波动的不同环节中,我们也会有不同的策略以及不同的资产配比。

虽然上市公司不见得个个都是优秀企业,但由于有利润、盈利能力、后续融资可能、上市费用支出等多种条件的筛选,总体来说,上市公司收益水平高于全社会所有企业平均水平。无论是中国证券市场 20 多年的运行情况,还是发达国家更长时间的实践,都证明了这一点。

有研究表明,1995~2014 年的 20 年跨度里,中国全部企业的净资产收益率(ROE)保持着年均近 10% 的水平,而同期上市公司的净资产收益率则实现了年均大于 12% 的水平(别小看 2% 的收益率差距,20 年时间里,12% 收益率资产赚到的利润是 10% 资产所获利润的 150% 还多)。这意味着,如果买下全部上市公司,将能够获得超越全社会企业平均收益水平的经营收益。

接下来的推理更简单了,所有上市公司中净资产收益率高于 12% 的企业,其盈利能力会高于上市公司平均。

这其实是一句废话,但往往被人忽略。这句废话意味着,如果通通都按照净资产买下所有 ROE>12% 的企业,长期来看,这些企业将赚到高于上市公司整体,更高于全社会整体的利润——这其实就是巴菲特投资框架的全部奥秘。

巴菲特思想被太多人弄玄乎了。只不过认为:

(1)一个优秀的企业,能跑赢社会财富平均增长速度。就好比班上的前三名成绩会高过全班平均成绩一样明显;

2)如果能够能以合理乃至偏低的价格参股这些优秀企业,长期看,财富增长速度也会同样超过社会平均增长速度。古今中外有不计其数的成功商人,都这么干的,毫不神秘、也不难懂;(3)他找到市场先生这个经常提供更好交易价格的蠢对手;

(4)他很早就发现并利用了保险公司这个资金杠杆。于是,股神炼成了。对我们而言,第(4)条可能机会很少,但懂了前三条,专心寻找优秀企业、等待合理或偏低的价格,也许你永远成不了巴菲特,但你也成不了穷鬼。完毕。

采购经理指数(PMI),它是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数。它涵盖了企业 采购、生产、流通等各个环节,包括制造业和非制造业领域,是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数 之一,具有较强的预测、预警作用。

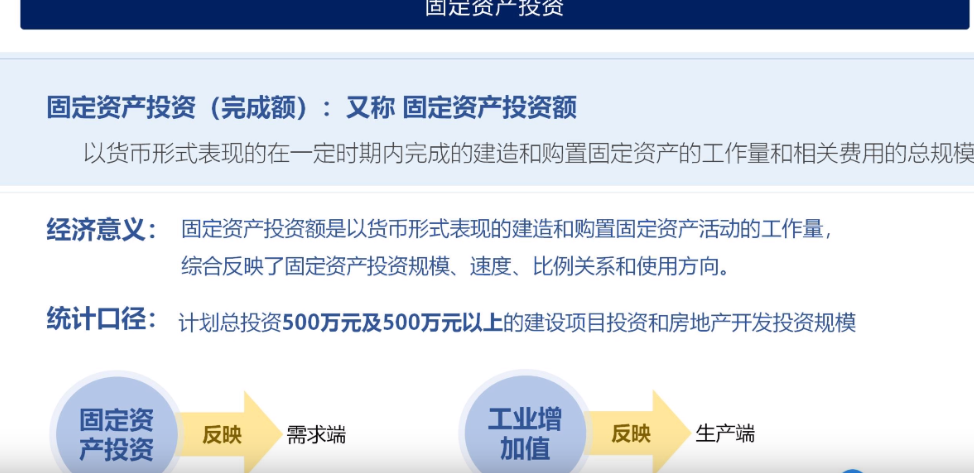

工业增加值定义;规模以上工业增加值指年主营业务收入2000万及以上的工业企业。与实际GDP 核算方式一样,是“量”的指标。农业和服务业的周期性没有工业周期性强。工业是反应经济周期和经济冷热程度的重要变量。

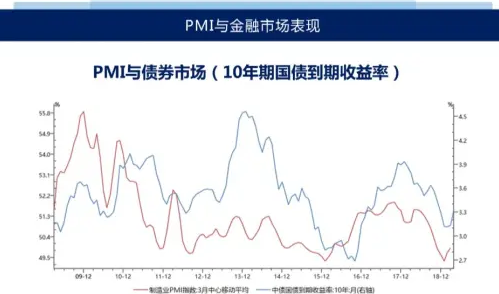

工业增加值最能反应短期经济增长情况。工业增加值的3个统计原则。工业增加值与10年期国债到期收益率趋势相同,且早于10年期国债到期收益率.

1:PMI 50为荣枯线。荣枯线以上说明经济在扩展,以下则经济在收缩。

2:PMI 分官方PMI和财新PMI,官方PMI 更侧重大型、国有企业的经济景气度,财新PMI 更侧重中小企业。

3:分析PMI 数据的时候需要剔除季节性因素影响。PMI为环比指标。

4:分项指标中重点关注新订单指数和原材料库存和产成品库存指数。

5:PMI指数和GDP,上证指数和债券指数基本正相关

如何统计?

规模以上工业增加值和工业企业利润

PMI({Purchasing Manager's Index)叫采购经理答问卷,环比上个月好平坏,分两种:

1、官方PMI:国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布,月度发布

(1)包括:

制造业PMI:共13个调查项,其中5个(新订单指数30%,生产指数25%,从业人员指数20%,供应商配送时间指数15%,原材料库存指数10%)计算PMI,其余8个不计算PMI。

非制造业PMI(非制造业商务活动指数):

综合PMI产出指数:

(2)样本多中大企业,国企。更体现国企和大企业的景气度。

(3)数据受季度影响,做季度调整,调整效果差。

2、财新PMI:Markit财经信息服务公司编制,授权财新发布,月度发布

(1)包括:制造业PMI,服务业PMI

(2)样本多中小企业,民企,更体现中小企业和民企的景气度。

(3)数据受季度影响,做季度调整,调整效果差。

制造业PMI与GDP名义同比增速、股市(上证)、债市(十债)正相关,除2014-2014年的水牛

二、融资增值

持有上市公司股票,还有一项额外的利润来源,那就是上市公司的融资权利。当上市公司以高于净资产的价格向其他股东增发新股,或者按照高于净资产的价格拆分某部分资产独立上市融资,这些行为通常被称为「圈钱」。如果我们是股东,就是我们圈别人的钱来增加自己拥有的企业净资产。

CCI(消费者信心指数)

如果说PMI是从生产端去衡量国家经济的话,那么CCI则是从消费端入手的。

顾名思义,CCI是用来反映消费者信心强弱的指标,看百科的说法:消费者信心指数表明,当经济能确保带来更多的工作机会、更高的工资和较低的利率时,消费者的信心和购买力就会增加

M2(货币和准货币供应量)

之前给大家讲过,CPI(居民消费价格指数)是衡量通胀的指标,但由于没有把房价考虑在内,用来衡量我国的通胀不太吻合。

所以一般认为,流通中货币的增加量减去财富的增长量,多出来的那部分就是通货膨胀的量,也就是说

通货膨胀率=M2增长率-GDP增长

但必须要补充一点,上面说高于净资产值融资会增加企业净资产,但并非意味着高于净资产融资,新股东就是划算的。反对过国投电力(以下简称「国投」) 7.95 元向大股东增发(当时股价约 7 元)。国投每股净资产 4 元出头,7.95 元增发的确增加了企业净资产,但却并非增加其他股东的利益。因为这个 4 元,其盈利能力对应的价值高于 7.95 元,如果大股东想 7.95 元要,完全可以到市场去买其他对国投估值低于 7.95 元者手里的股票,这样就不需要强迫其他股东跟着出让股权。

也许国投这个案例还不够明显,另外假设一个对比悬殊的例子来说明。贵州茅台(以下简称「茅台」)2013 年市价 100 元的时候,每股净资产约 40 元,总股本 10.38 亿。假如当时茅台意图向某新股东增发 3 亿股,每股 120 元(新股东投入 360 亿,总股本变成 13.38 亿股),不仅是净资产的 3 倍,也高于市价 20%。如果孤立的以增加净资产就占便宜的角度看,似乎 120 元定向增发挺划算,应该投赞成票。

然而,从公司所有权角度看,老股东让渡了约 22.5% 的公司所有权给新股东;从净利润角度看,2013 至 2016 年,茅台净利润总和近 630 亿,新股东拥有了其中的约 142 亿;从分红角度看,4 年里新股东合计收到现金分红约 58 亿(假设 2016 年分红 85 亿,4 年累计现金分红近 260 亿);从市值角度看,今天 4000 多亿市值,新股东占有其中的 900 多亿……不管从哪个角度看,新股东回报都高得惊人。这些本该属于老股东所拥有的收益,就通过「高」价增发的把戏被新股东拿走了。

以上题外话,想说明一个道理**,高于净资产的融资会增加企业净资产,但不一定对老股东有利。只有明显高于企业内在价值的融资,才会增加老股东利益。**

在 A 股市场,高价发新股或者增发新股比较常见,极端形式就是 IPO 上市,给原老股东带来巨大的财富。拆分旗下资产或子公司独立上市,虽然国内还比较少见,但道理上就是将一块资产拨出来高价卖掉部分股权。这些很容易理解.

三、短期内股价的无序波动

股市最诱惑人的,恰恰是这个短期内的无序波动。之所以说它是「无序」,因为自股市诞生几百年来,无数顶级聪明人都在花费心血,力图找到股价波动的规律。只要找到一种把握股价波动的方法,哪怕每个月有一次高抛低吸获利 10% 的能力,就能靠 10 万本金,在 10 年变成约百亿净资产富豪,登上中国福布斯排行榜前 100 名。然而,无数理论和实践,都证明人类没有能力掌握股价的短期波动——至少截止目前没有这个能力。

以上三个利润来源中,前两个因素整体是获利的,而且因为第二个因素的原因,获利率会高于上市公司平均净资产收益率,这个是确定的。第三项追逐短期波动的人,因为印花税和佣金的存在,整体是亏损的,这也是确定的:按照 2015 年 254 万亿交易量,0.1% 印花税和万 2.5 佣金计算,净亏损 3175 亿。以中登公司披露的 2015 年底共计 5077 万位持仓者计算(一个身份证无论几个账户,在中登都算一个),人均亏损超过 6000 元。当然,其中必然有少部分人因为好运气、内幕消息或者其他某些因素,收益率高于平均值,表现为获利甚至是暴利。

因此,目标获取前两项利润来源,你位于水面不断上升的池塘里。如果智商和知识是平均水平,你就能确定性获取略高于 GDP 增长的收益率;如果你还能略高于平均水平,那就能获取超额回报;即便是略差于平均水平(只是不是差太狠)你依然能够保持正回报;只有在你的智商和知识水平大大落后于平均水平状态下,才可能导致亏损。

而意图获取第三种利润来源,至少要求你在所有参与博弈的人群里,无论能力、知识和运气都需要高于平均水平才能力保不亏。反之,无论你是等于平均或者落后于平均,都是额头一个大写的草书——死!不知道你是否有把握确定自己的能力知识和运气都高于平均水平,反正老唐没有——也不能说没有,20 年前曾经有过。后来发现无论怎么熬更守夜、发奋图强,都只是随着运气和大势波动,无法获取确定性收益,时间稍微拉长,结局总是躲不开亏损和破产,然后就没这种自信了。

另外,博弈中的情绪变化带来的股价无序波动,常常给意图获取前两种利润来源的人,带来额外惊喜——情绪性的股价大跌,常常给意图赚取企业经营增值者以远低于企业内在价值入股的机会,这又会是另一块搂草打兔子的捎带回报。

这个市场里,追逐短期波动的人,估摸着占 9 成以上。无论他是否自知,这种行动体现了自信是高于平均水平的,可以获取短期波动收益的,来市场是准备从对手(说不定就是你的亲朋、老师、前辈、同行、上司、邻居)那里抢钱的。

这样的打算下,每天的波动,都代表着打劫成功或者成功被人打劫。一两天的波动,一两个涨跌停,代表着一次打劫与被劫的胜利或失败,自然就会随着股价波动而亢奋、得意、意气风发或苦恼、焦躁、不知所措。

如果是冲着企业经营增值和占新股东便宜来的,必然会以长期心态持有,以划算价格买入。因为企业的经营增值,要靠生产销售人员一天一天、一单一单去积累,不可能一锄头挖个金元宝,等待是天然本份。同样,高价增发或分拆上市这样的好事儿,不可能俩礼拜来一次,它常常以年甚至以数年为单位的。

有了这样的心理准备,无序波动的随机价值(远低于内在价值的买入和远高于内在价值的卖出),自然就可以当作锦上添花、薅羊毛。有了就薅一把,没有那是本份。

有了这样的认识,当你 7 折买入后,市价变成 5 折,你也不会惊慌失措,不会手忙脚乱。那只不过是更多便宜、更多羊毛,有能力就继续笑纳,没能力就放手,让跟你持同样投资体系的同好去薅——虽然你并不知道他究竟是谁。

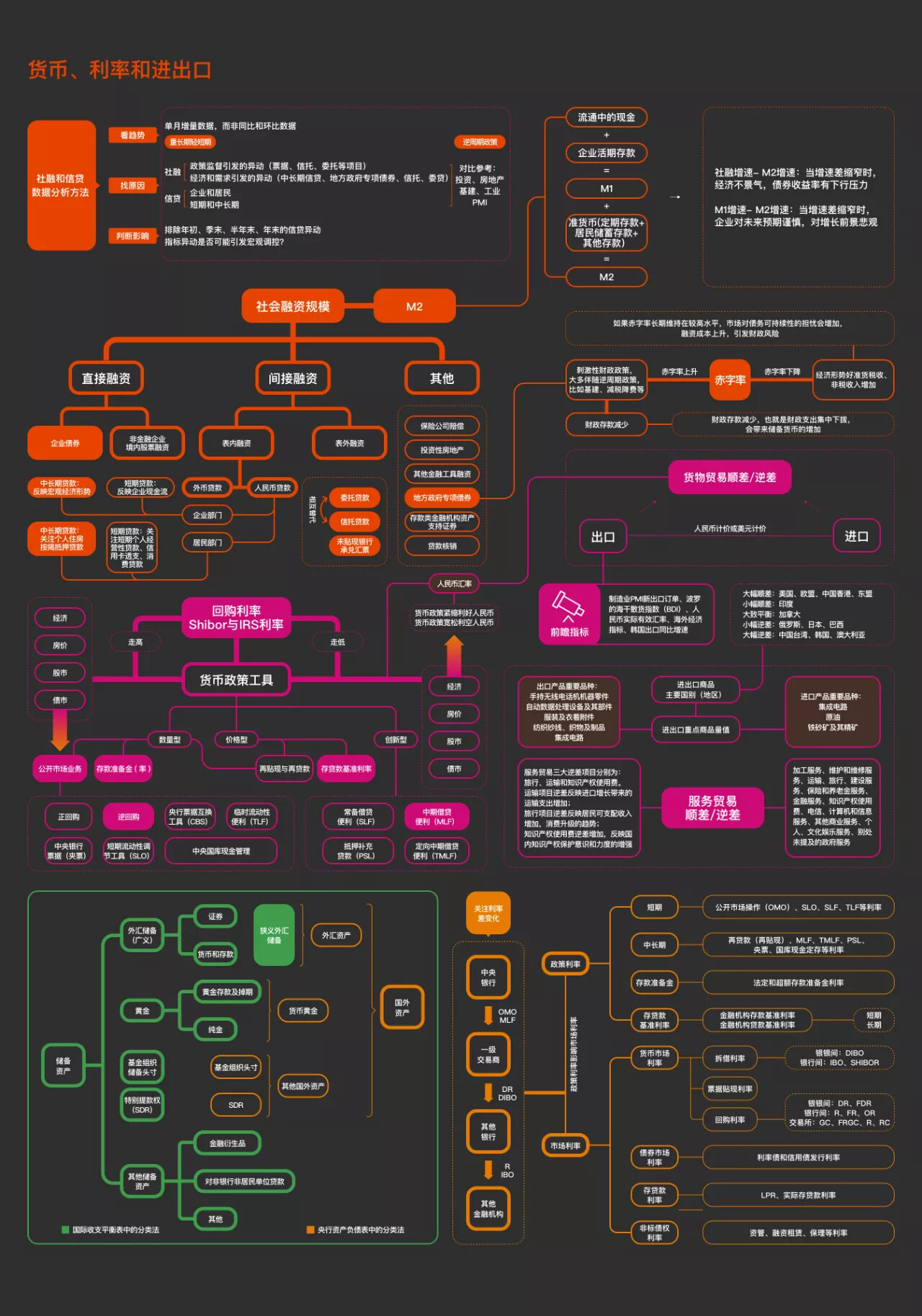

信贷

1、人民币贷款包括

(1)居民贷款:短期是消费贷款,信用卡透支;中长期主要是房贷

(2)企业贷款:含票据融资,企业短期融资(补充企业营运资金),企业中长期融资(含金量最高,反映投资需求)

(3)非银金融机构贷款:除商业银行,专业银行以外的金融机构,包括公募基金,私募基金,信托,保险,证券,融资租赁,财务公司等。

2、社会融资规模,包括

(1)金融机构通过表内业务向实体经济提供的资金:包括人民币贷款,外币贷款

(2)金融机构通过表外业务向实体经济提供的资金:包括委托贷款,信托贷款,未铁线银行承兑汇票

(3)在金融市场的直接融资:包括企业债券,非金融企业股票融资,地方政府专项债券

(4)其他方式向实体经济提供的资金:保险公司赔偿,投资性房地产,存款类金融机构ABS,贷款核销

货币

1、不同口径的货币

M0=央行发行货币-商业银行持有现金

M1=M0+单位活期

M2=M1+个人储蓄+单位定期+其他存款

M1最主要是企业活期,过去单位活期主要是扩大再生产需要流动资金。所以,可以简单认为M1是就是房地产基建的流动资金。房地产和基建投资减少,M1会减少。

M2最主要是居民中长期存款,如果居民把中长期存款取出来换房贷,M2会减少。

2、M1-M2剪刀差:

M1高意味着货币流动速度快。企业对未来乐观,会将存款活期化,M1-M2收窄。

不过,由于居民,地方政府,地产商现在都在修复资产负债表。M1-M2数据受去杠杆影响,景气部门的借贷情况被掩盖,也不能简单做出差值大小经济好坏的结论。

3、M2/GDP

近似衡量实体经济杠杆率。

随着社会杠杆率的提升,社融和货币逐渐不能反映经济基本面的好坏。到去杠杆阶段,这些指标失效,既不能体现经济基本面,也与股市脱钩。原因是:

1,社融中,借贷主体是地方政府,开发商等,他们借钱搞基建,搞房地产,这些带动经济上行。现在这些借贷主体忙着还债,拿到钱忙着补窟窿(政府运营,还债等),无法投资产生GDP。因此,社融和信贷指标就不能反映经济结构中向好的变化。但是,经济增速也不能坍塌,否则会陷入通缩、失业。中国就是中央政府发债托住原先有房地产和地方政府加起来的杠杆,让经济中投资的部分稳

一、资金量小,有必要多元化配置吗?

这取决于每个人自己的投资能力。对于真正有投资能力的人来说,资金量小是一个巨大的优势。市场上确实存在一些仅能容纳少量资金的超额收益机会。资金量小的话,则可以全力参与。

但悖论在于,真正有投资能力的人,资金量都不会太小;而绝大多数普通人又缺乏专业投资能力。

因此,对于绝大多数普通人来说,无论资金量大小,都有必要考虑资产的多元化配置。具体可以参考一些已被证明确实有效的资产配置模型。

最简单的资产配置模型,就是股债动态再平衡模型。投资者可以根据自己的风险偏好,设置股票和债券的持有比例,比如 5/5、2/8、3/7 等等,然后再根据偏离度或调仓周期,进行再平衡。

比如说,在初始状态,股票类资产和债券类资产的比例各是 50%。而你设定的是偏离度超过 20% 时,就进行再平衡。当股市大涨,股票类资产比重达到总仓位的 60% 时,就要卖出股票类资产,买入债券类资产,使得配置比例重新恢复到 5/5;当股市大跌时,操作类似,但方向相反。

二、怎样看待资产的多元化配置?

- 你配置多少种资产,取决于你能看懂多少种资产 投资的首要原则是「不懂不做」。当我们冒然投资一个自己完全不懂的领域时,风险是无限大的。

「鸡蛋不要放在一个篮子里」,这个观点成立的前提是——你对这些「篮子」非常了解,并且都认真检查过,确信「鸡蛋」不会从里面掉下来。

肯定会有朋友问,怎样算是看懂?我个人觉得,想看懂一项资产,至少要做到以下三件事。

第一,了解该资产的发展历史,尤其是历史上的危机事件。

投资买的是资产未来的表现,但正如温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)所说:「你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。」了解完历史之后,你便能大致了解当前的位置以及未来可能出现的各种情况。

第二,搞清楚这项资产的收益与风险来源。

资产配置的本质,是在降低持仓相关性的前提下,寻找长期收益最高的资产,进行组合配置。只有搞懂来源,我们才能真正理解资产之间的相关性,而单纯地只看历史数据回测,会忽视很多雷。

第三,给自己做一个压力测试。

假设买入这项资产后,价格下跌 50%,你会心慌吗?如果不心慌,大概看懂了;否则,大概率没有看懂。我提醒一句:人容易高估自己的风险承受能力,在做这类压力测试时,一定要对自己诚实。

- 不要为了配置而配置 我虽然一直建议大家要做好资产配置,但从来不建议大家——为了配置而配置。

我们之所以投资某些资产,是因为这些资产的收益与风险具有性价比,对我们有利。

常见的误区有两个:

配置了自己不懂的资产 跟风配置了短期过热的资产 没有什么资产,是非买不可的。人世间赚钱的方法有很多种,赚钱不一定非要靠投资。

把围绕这八个字的所思所想总结一下,对自己是个交代,也希望能对大家有些许帮助。

在我来看,这八个字在说:

-

做正确的事,结果是副产品;

-

结果不由我们控制;

-

放下执着和纠结;

-

心无旁骛,全情交付。

做正确的事,结果是副产品

这个世界特别有意思,有时候你越是单刀直入,直奔结果,尤其是越急着追求短期的结果,你越是得不到。

而当你静下来、慢下来,想清楚自己究竟想要什么,做自己喜爱的事,专注于创造价值,不断突破自己,你原本想要的东西往往不期而至。

做投资、做企业、做人,都是如此。

拿投资来说。投资的果,是业绩;投资的因,是大道和心态,是投资者对世界的认知。

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的合伙人查理·芒格(Charlie Munger)认为: 成功的投资只是我们小心谋划、专注行事这种生活方式的副产品。

瑞·达利欧(Ray Dalio,以下简称「达利欧」)在《原则》中,也认为成大事者,从不把赚钱当作首要目标。

达利欧认为:**成功是种副产品,是你忠于自己、去追寻内心获得的额外奖赏。

**达利欧将原则贯彻到桥水基金的每一个角落,其目的正是让自己和桥水基金的员工得以降低选择成本,让大家更加专注,从而在追寻内心的过程中,收获了成功的副产品。

书上经常说「高风险高收益」,但投资大师和高手也告诉我们「低风险才能获得高收益」,这两句话矛盾吗?

其实不矛盾。

「高风险高收益」讲的并不是高风险一定带来高收益,而是高风险会导致更加不确定的结果——也许收益更高,也许更低,甚至亏损。我们需要利用自己的知识去判断各种情况的可能性,做出是否投资、投资多少的决定。

而巴菲特等大师说的「低风险才能获得高收益」,是从安全边际的角度告诉我们需要控制买入成本。如果买的太贵,是一定不可能获得高收益的。

你看,短短的几个字,背后包含了很多对风险的认知。唯有真正理解「风险」二字,我们才能区分这两句话的不同,不会感到迷惑。

这篇内容摘自《投资最重要的事》,霍华德·马克斯详细解释了什么是风险。理解了风险,才能识别风险、控制风险。

投资只关乎一件事:应对未来。没有人能够确切地预知未来,所以风险是不可避免的。因此,应对风险是投资中一个必不可少的(我认为是根本的)要素。找到有潜力上涨的投资并不难。如果你能找到足够多,那么你可能已经在朝着正确的方向前进了。但是,如果不能正确地应对风险,那么你的成功是不可能长久的。

第一步是

为什么说风险评估是投资过程中必不可少的要素呢?有三个有力的理由。

**第一,风险是一件坏事,大多数头脑清醒的人都希望避免风险或使其最小化。**金融理论中的一个基本假设是**,人的本性是规避风险的,意即他们愿意承受更低的风险而不是更高。因此,投资者在考虑某项投资时,首先必须判断投资的风险性以及自己对于绝对风险的容忍度。

第二,在考虑某项投资时,投资决策应将风险以及潜在收益考虑在内。**出于对风险的厌恶,投资者必须被诱以更高的预期收益才会承担新增风险。简而言之,如果美国政府的中期债券和小企业的股票都有可能达到 7% 的年收益率,那么人人都会抢购前者(从而抬高价格并降低预期收益)而抛售后者(从而拉低价格并提高收益)。这一相对价格的调整过程被经济学家称为「均衡」,使得预期收益与风险相匹配。

因此,除了确定自己是否能够容忍伴随投资而产生的绝对风险,投资者的第二项工作是确定投资收益是否与所承担的风险相称。显然,收益只是投资时需要考虑的一个方面,而风险评估则是必不可少的另一个方面。

第三,在考虑投资结果时,收益仅仅代表收益,评估所承担的风险是必需的。**收益是通过安全的还是有风险的投资工具得到的?是通过固定收益证券还是股票得到的?是通过投资大型、成熟的企业得到的,还是通过投资小型、不稳定的企业得到的?是通过投资流动性股票和债券还是流动性欠佳的私募股权得到的?是利用杠杆还是没有利用杠杆得到的?是通过集中化投资组合还是多元化投资组合得到的?

投资者拿到报表,发现自己的账户当年赚到 10% 的收益时,想必无从判断投资经理的业绩是好是坏。为了做出判断,他们必须对投资经理所承担的风险有一定的了解。换句话说,他们必须清楚「风险调整后收益」的概念。

理解风险。第二步是识别风险。最后的关键性一步,是控制风险。