Hi,我是Steins,一个默默无名的从事大规模分布式学习理论工作的博士,一个对未来Web3充满无穷期待的开发萌新,一个深度咖啡爱好者,一个希望能够改变当前学术发表体系的万千研究者的一员。结合我个人的一些科研经历,以及对Web3的感受,在这里我想给出一个观点,便是在Web3时代,学术出版商与所谓的学术期刊收录平台不应该存在。

可能对于很多人而言,出版听上去是一个行将就木的“夕阳产业”,而学术加出版,这俩合在一起,一听就显得“呆头呆脑,正儿八经”的行业,基本离赚钱这条路就走远了。

但,真是这样吗?恰恰相反,实际上,学术出版不仅赚钱,而且能够赚到大钱。据估计,仅仅科技、医学出版的市场规模一年就超过250亿美元,比全球音乐市场要大1/3以上。据估计,全球学术出版市场规模可能超过500亿美元。下面这些企业,Elsevier、Taylor&Francis、Wiley-Blackwell、Springer、Sage,正是把持学术出版的巨头们。

据统计,仅英文期刊每年发表文章就约有300万篇。中科协调查发现,2015年中国在SCI收录完全OA期刊共发表论文近4.4万篇,支付了7200多万美元(超过4.8亿人民币)的论文费用。位于荷兰的全球最大学术出版商爱思唯尔(Elsevier),2018年收入达到25亿英镑(近220亿人民币),利润率高达37%,相比之下谷歌只有20%左右。

当一个行业非常暴利之时,

垄断,成了这个畸形的资本市场的必经之路。就让我们看看这些出版商巨头们是如何进行他们的暴利垄断的。

一,商业并购

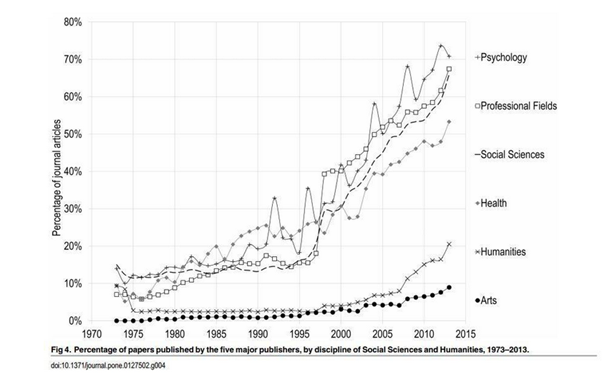

学术出版其实已经有三四百年历史了。很长一段时间里,学术出版也完全由非盈利学术团体来组织。但是逐渐这个市场引来了资本关注。截止到目前,全球已经形成五大学术出版商集团:Elsevier、Taylor&Francis、Wiley-Blackwell、Springer、Sage。据统计,在1973年这些出版商只控制了20%的期刊,到1996年上升到30%,而目前五大学术出版商已经控制了一半以上的学术出版,在自然科学、社会科学、医学等领域这种集中趋势十分明显。

更“损”的是,一旦发现有新的学术数据库出现,出版商们就千方百计地去买下来,例如,爱思唯尔2016年收购了全球最大的开放获取知识库“社会科学研究网络”(SSRN);2013年买下跨平台文献管理免费软件和在线学术社交网络平台Mendeley……

二,霸道定价

这些学术出版商真正的主要客户是,向各个大学、研究机构卖期刊(数据库),约占到收入的六七成。但出版商的定价却十分霸道。加州大学是目前全球最大的大学联盟,旗下有UC Berkeley、UCLA等知名高校。2018年,加州大学向爱思唯尔支付了1000多万美元订阅费。更不可忍受的是,出版商们不断涨价。加州大学订购爱思唯尔的费用6年里上涨了145%。在谈新的协议时,爱思唯尔希望把新协议费用增加约80%。这所美国最大的公立大学终于无力支撑,宣布不再订阅爱思唯尔所有数据库。

三,先低后涨

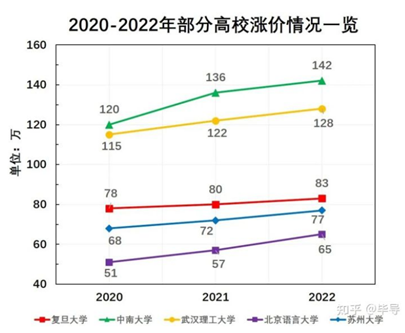

对待中国,他们也是采取先低价进入市场,随后涨价的套路。比如,北京大学图书馆购买爱思唯尔科技期刊电子数据库的费用,2008年是54万多美元,2009年涨到57万,2010年又涨到61万。

目前,我国300多家机构订购爱思唯尔期刊全文数据库,2017年大连理工大学采购费达280万元(近3年内每年涨价12%),国家知识产权局是648万元,中国科学院达千万元级别。十来年,中国大学图书馆平均电子数据库购买费用增长了3倍多,像北大一年花出去了4900多万。

巨头们花了不少心思和资本在打开市场与垄断上,那他们的服务变好了吗?

答案显然是并没有,学术出版商巨头把持的学术发表体系使得整个学术圈越来越差。德意志银行在一份研究报告里,将学术发表体系概括为三重买单模式。这份体系中的冤大头包括:

1,科研工作者

这个学术体系中,科研工作者往往是底层。是的,名副其实的底层。通常,作者不仅拿不到稿费,而且还需要向出版商支付一笔不菲的版面费。最可笑的是,论文是你发表的,如果你要从出版商的数据库中下载自己的这篇论文,你还要交钱!可笑吗?当然可笑,然而现实就是这么残酷。

2,渴望了解学术前沿的读者

对于一般的读者,下载一篇论文要多少钱?没有太统一的标准,大体也就是三五十美元一篇,差不多就是两三百元人民币。尽管读者可能愿意会为学术知识付费,但是这钱却连一分都到不了学者手上。

3,普通纳税人

普通人以为学术离自己很远,但事实上学者是拿着政府的公共财政投入做研究写论文。论文要发表,必须通过出版商掌握的期刊,间接形成了某种政府向学术出版平台的利益输送。

可能有些人此时会为了出版商鸣不平,说人至少也贡献了同行评议不是吗?当然,同行评议自然是好,但是在学术出版商手中,同行评议却变了味。在一些所谓的顶刊的Review过程中,往往一些行业大佬以及其徒子徒孙的paper更容易被accept,而刚入圈的青椒们以及他们更可怜的学生,却很多时候在漫长的审稿过程后被Reject。这个时间可能长达半年,一年甚至更长。此外,如果投过IEEE期刊的同学应该了解过, open access往往需要额外支付一笔不菲的费用。花了那么多钱,只为了公开自己的工作。可以说学术出版商生意是无耻中的无耻,暴利中的暴利。

这种畸形的学术发表体系下,国内自然也是不遑多让,而某些学术期刊收录平台,例如知网,在某些方面则更为恶臭,其恶行包括:

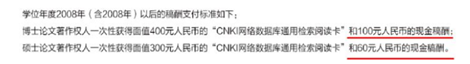

1,擅自收录学者谋利:赵德馨教授夫人共100余篇文章,自己下载还要钱,严重侵权。

2,续订费近千万且连年上涨,让中科院都不得不停用,中途还辟谣说这不属实,结果被中科院啪啪打脸。

3,不仅坑学术机构,学生也不放过,针对查重高额定价,不少学校还要求强制进行知网查重作为标准。

与其惊人的下限相比,其数据库的采购价也连年突破上限。

看来这真是不错的生意,那么钱被知网用在了哪?可能确实真真切切的用在了刀背上。

显然,在各个学术出版商与平台极度贪得无厌的吃相下:

2017年,德国柏林自由大学,柏林洪堡大学,柏林工业大学和柏林慈善大学停止订阅Elsevier。

2019年,美国加州大学停止订阅Elsevier。

2021年,英国谢菲尔德大学、埃塞克斯大学

剑桥大学等多所大学组团,经过与Elsevier的艰难谈判,终于成功使Elsevier降价,续签了到2024年的协议。

2022年,中科院停止订阅知网,声称订阅费过高。

……

只能说,学术界苦暴利出版商集团久矣。当然,学术界的一些人士还是想了一点对策,让我们还能好好做科研。

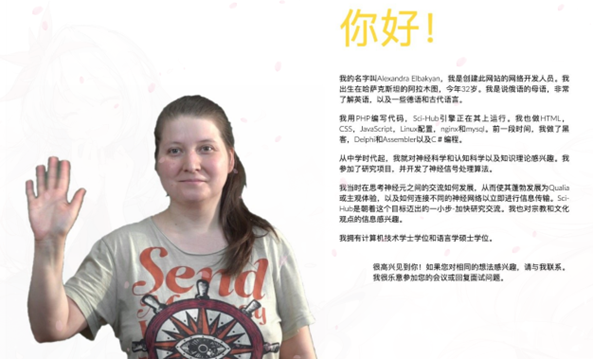

其中有一位女生,当时年仅22岁的哈萨克斯坦女孩亚历珊卓·艾尔巴金(Alexandra Elbakyan),怀着科研自由开放的理想主义创办了一个叫Sci-Hub网站,从出版商的数据库里盗取了5000多万份学术资源,放在网上免费供全世界下载。每天提供的下载次数超过20万。这无疑动了出版商的奶酪,它们自然会花大力气去“追杀”。爱思唯尔、美国化学学会两次把她告上法庭,前者提出1500万美元赔偿,后者也提出480万美元索赔。法院命令封杀了网站,为了避免被引渡,艾尔巴金还不得不躲藏了起来。

而Arxiv是一个收集物理学、数学、计算机科学与生物学的论文预印本的网站,始于1991年8月14日。简它是一个涉及物理、数学、非线性科学、计算机科学等领域的e-print服务平台,其内容遵循康奈尔大学的学科标准。该数据库收录有自 1991 年以来的 631,898 篇预印本文献。

尽管SCIHUB和Arxiv用自己的方式去解决学术出版商对学术自由带来的桎梏,但是无力改变现状,这是因为:

1,这些改善仍然依赖学术出版商。Scihub是公开学术出版商的数据库,这一过程确实非法(Web2意义上),并且并没有解决学术出版商问题。而Arxiv只是预印本,而上传Arxiv的很多文章最后还是要投稿至出版商。

2,预印本与盗版仍然是言不正名不顺。尽管学者与出版商处于完全不对等的地位,但是出版商给了学者一个所谓的“名正言顺”(包括引用数这一畸形的评价文化)。而Scihub相当于盗版,Arxiv也容易产生洗稿等问题。

3,没有确权,无法保证与给予学者利益。Scihub和Arxiv始终是无法直接给予研究者利益,只能起到知识透明与传播的作用。但是对于研究者的利益无法保证(但这样也总比出版商的行为好的太多)。

4,无力于改善当前的学术发表体系带来的学阀,灌水问题。Scihub和Arxiv对于学术发表的改革还是太小,属于不得已的改革,力量薄弱,学术出版商也有恃无恐。围绕学术出版中的review机制更是诞生了学阀,而Arxiv侧面也加强了学术灌水等问题,加剧了学术界的乌烟瘴气。

面对来自学术出版商,学阀,旧时代学术发表体系的乌烟瘴气带来的重重阻碍,我们究竟该选择什么样的道路……

或许,涵盖了DAO,NFT,SBT,智能合约的Web3领域能给我们一个解决答案。目前去中心化科学DESCI正在如火如荼地展开。去中心化科学 (DeSci) 是一项旨在建立公共基础设施的运动,用于使用 Web3 堆栈公平和公平地资助、创建、审查、信用、存储和传播科学知识。可以说,DESCI是

• 当前科学系统的全球开放替代方案。

• 使科学家能够筹集资金、进行实验、共享数据、分发见解等的技术。

• 建立在开放科学运动之上。

那DeSci 如何实际使用区块链工具?其中主要包括

● **智能合约:**致力于通过智能合约改善当前学术出版商的同行评议体系。

● **激励社区:**代币/NFT 可用于激励科学社区分享、审查和管理不同类型的信息到资源中,例如“智能手稿”(链接开源数据和协议)和文章收藏。这可以实现知识共享和快速发布和审查的新模式。这样的社区尤其可以提高预印本(在同行评审之前发表的手稿)的质量和可用性。预印本对于快速科学至关重要,正如科学家在 COVID 大流行期间对它们的依赖所表明的那样。

● **基于区块链的资助模式:**如上所述,科学家和 DAO 目前正在试验 NFT 和代币发行来资助研究。未来的可能性还包括:通过建立专门用于科学的平台和协议来调整基于区块链的公益资助模式,例如二次资助和追溯资助;调整新兴的 DeFi(去中心化金融)协议,为科学家创造可持续的长期资金,这可能类似于传统的任期。 从可商业化的产出中获得回报,以资助进一步的研究,从而实现自我维持的科学社区。

● **可验证声誉:**借助区块链技术,科学家可以通过开展研究社区认为有价值的其他活动来赚取NFT,例如同行评审、培训和指导以及公开共享数据。

● **所有权:**在 DeSci 生态系统中,科学的不同方面,例如同行评审和声誉系统,可以由独立的专业社区管理。这既可以减轻单一平台主导的风险,也可以帮助面向未来的科学应对快速变化的技术和新兴威胁。

DESCI目前作为一项去中心化科学运动,虽然仍处在早期,但正在如火如荼地展开。但是,DeSci 缺乏一套清晰的共同价值观。目前,不同的小型团体是由他们各自需面对的问题所决定的。为了在科学领域形成一种新的文化,一套能团结彼此的共同原则会有助于这场运动。

在此,ForTruth团队将提出一类基于Soulbound Token(SBT)的学术发表系统。该系统有望在未来与传统出版商分庭抗礼,乃至于彻底颠覆当前畸形的旧时代学术发表体系。在该系统上,一切学术内容完全公开,透明,任何人在何时何地都有权利去阅读浏览论文,保证知识不被垄断,知识可以被阅读,知识能得到广泛的传播,学术成果能被任何人评价,学术造假会被唾弃与惩罚,学术灌水会被无视,而真正有价值的学术工作,会被大家赞扬与重视。ForTruth团队将坚守一个信念,那便是学术必须自由,学术也必然自由,学术能为每一个参与其中的学者与爱好者,带来切身的回报。这是我们的初衷,我们也将为此而不断努力,不断进步,不断为了学术环境改善的明天而努力。

最后,我想说

星星之火,

可以燎原。

希望能与各位共同前行。本文内容部分源于或参考了公众号正解局(ID:zhengjieclub)文章《比视觉中国更野:压榨全球学术界,哈佛北大教授都在给他们打工》以及知乎问题***中科院回应停用知网,称「情况属实,续订费近千万且连年上涨」,如何评价这件事?知网订购费用标准合理吗?***下的回答(例如毕导),在此感谢正解局,毕导与其余各位正义人士的资料与发声。同时感谢您的观看,如有任何意见或者建议,欢迎能与我们分享,衷心期望每一个学术工作者与技术爱好者都能拥抱更美好的明天,我是Steins,以下是我的联系方式,V:jingshuimingyuan,邮箱:997857382@qq.com,希望能得到观看的每一位朋友的支持,谢谢。