嗨!我是本週【創作者經濟IMO】電子報的主編閱讀筆耕,目前和 雨果.Hugo 每雙週輪值一次編輯,帶你一起回顧本週精選文章(每週一上午六時派報)。也歡迎大家一起來「Matters 創作者經濟討論區」即時交流。

這份電子報每週精選數則「Matters 創作者經濟討論區」的交流,鼓勵大家踴躍說出自己的觀點,所以取「IMO」(In My Opinion)作為名稱中的一部分。

我們關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧(不侷限於寫作)、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。

感謝上誼文化提供一本《農夫月曆》繪本,只要你是【創作者經濟IMO】電子報的訂戶,快來填寫抽獎表單,9 月 29 日 22:00 截止報名。

👨🌾 韓國繪本作家金善珍,將記憶中父母務農的身影化作手繪札記。

👨🌾 溫暖的筆觸,勾勒出生動的農村風景,以及農人夫婦和一隻小狗的幸福日常。

- 讀後心得:不疾不徐,耐心播下「農耕時光回憶」的種子 by 閱讀筆耕

老闆,我想找一封多元觀點的電子報:

🔸有趣的書籍策展方式

🔸錫蘭影片點閱破百萬,然後呢?

🔸駭人聽聞的背誦教育

🔸作家李昂博愛座爭議事件

🔸瓦基的氣度超級大,真心佩服

🔸作者與讀者在Web3自主

🔸左右開弓,推特漲粉

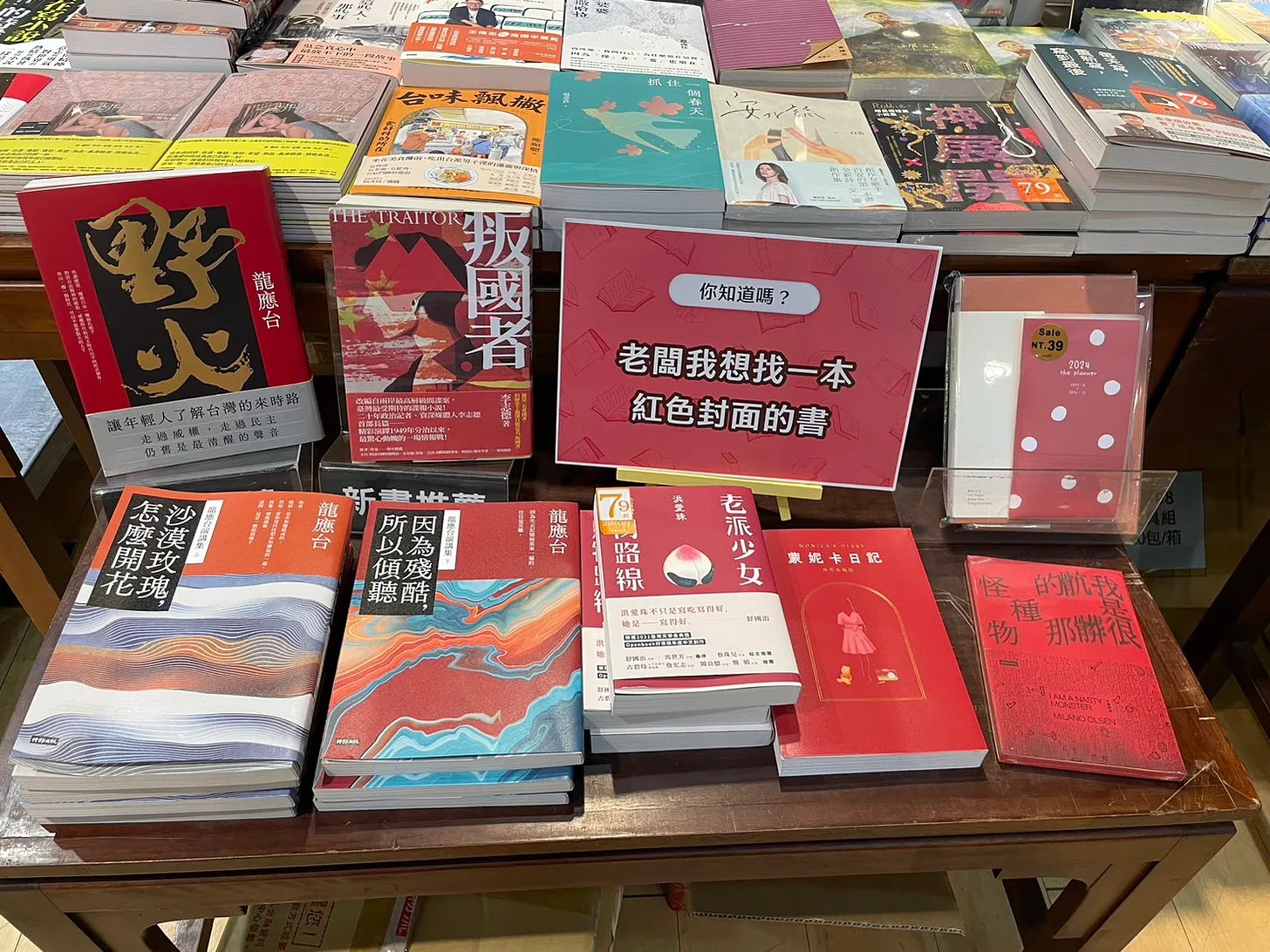

❑ 老闆,我想找一本紅色封面的書!

閱讀筆耕 🙋 IMO:異中求同的策展手法

我和 雨果.Hugo 在編選電子報的時候,收錄完當週文章**,總是在想要用什麼樣的脈絡把這些看似不相關的文章「異中求同」給串連起來**。一般來說,負責穿針引線的關鍵字就會是當週電子報的標題。

不過有時候真的很難找到這個「紅色」啊(笑)!只好以頭條來當作標題了。

持續打磨身為「策展人」的基本功。

PS:說到紅色的書,大家馬上聯想到的是哪一本呢?我腦海裡第一個浮現的是有「文案經典紅皮書」之美名的《文案大師教你精準勸敗術》。

雨果・Hugo 🙋 IMO:驚喜包的概念

如果我在書局看到這樣的陳列書籍,我一定會覺得非常新鮮,也會想上前翻閱每本書。另外,我個人認為顏色選定紅色,視覺效果是非常好的,既醒目又熱情,擺在入口處彷彿盛情迎賓的老朋友。

前陣子我在整理手機的 APP 時,也很苦惱怎麼整理才會更方便查找,目前使用上最滿意的分類方法剛好就是以顏色區分,同一色系的 APP 就統一集中放置某一區塊,這樣找起來其實挺直覺快速的。

不過我認為書局這樣的擺設卻不是為了方便讀者查找,**而是要營造一種驚喜感,**這很像是在抽驚喜包的概念,對讀者來說,一個紅色囊括中外名家的作品,也產生一種幫助讀者跨出閱讀同溫層的附加效果。

❑ 錫蘭影片點閱破百萬,然後呢? by 黃哲斌

對於一般新聞讀者,首先是擺脫「只透過社群平台看新聞」的慣習⋯⋯至少「找出一個值得信任的媒體」,因為,臉書演算法不會推薦好新聞給你。

❑ 台灣媒體的下限能有多低? by 歐馬克

也跟你分享我已經十幾年不看新聞了在臉書與其他社群,所有的新聞媒體都被我屏蔽和封鎖政論節目與談話節目也都是不看的你完全不用擔心這麼做會錯過什麼重大的消息因為那些節目中的內容大部分都是垃圾啟發性超低對個人成長也毫無助益這些是我自己可以控制的事

Robert 🙋 IMO:一根藤上兩個瓜

雖然被台海隔開的兩塊土地,但我看台灣媒體很多的操作手法和這邊真的很像,和文革的套路思路都差不多,完全沒有新聞倫理,也不作事實查核,帶風向+抹黑。

這邊一聽到批評就覺得是境外勢力亡我之心不死,那邊喜歡說什麼同路人。不論是紅的還是綠的,手法都差不多,這都是從哪長出來的一根藤上兩個瓜。

雨果・Hugo 🙋 IMO:追蹤「相反」立場的言論

演算法會根據使用者的喜好投餵資訊,這是不爭的事實,完全避免使用社群媒體是一種選擇,但如果我就戒不掉社群媒體呢?不如選擇跟演算法和平共處吧!

演算法既聰明,卻也笨,因為它只能依據你的反應來回應,卻無法得知你的真實立場。

所以,即使你喜歡看特定的媒體及特定人士的意見,不妨開始去追蹤「相反」立場的言論,你會獲得兩種截然不同角度切入的觀點,這有助於打破厚實的同溫層,演算法也會因應調整,給予同溫層外的訊息。

閱讀筆耕 🙋 IMO:讓傳達過來的都是在意之事

黃哲斌的帖子中推薦了「卓越新聞獎基金會」管道,讓我們從中找到至少一個值得信任的媒體。

我想到了一本書叫做《拒看新聞的藝術》,這本書的作者不看新聞的原因是因為雜訊很多;另外,他也認那些最熱議的消息,就算不主動去攝取,也會藉由其他方式(例如:從親人、朋友、同事的閒聊中)傳達到自己耳裡。

而逛完「卓越新聞獎基金會」的網站後我有個感觸,儘管那些最熱議的消息最終會「不請自來」傳達到耳裡,但是——客觀上最熱議的事 ≠ 主觀上最重要的事——最重要的消息還是得自己去挖掘!

我們必須打造/優化一個不被社群干擾(不受演算法擺佈)、可以自定義清單的跨平台資訊搜集渠道,有許多工具可以協助達成此目的,讓傳達過來的都是你最在意的事,而非熱議之事。

❑ 駭人聽聞的背誦教育 by 廖玉蕙

一位文友在臉書上 PO 文,說:升上七年級的女兒到凌晨一點還沒睡,只為「一字不差」地完整又完美的背誦國文課本裡的「注釋」。學校老師規定,國文小考要考注釋,而且必須連同標點符號、注音、字句⋯⋯

- 延伸閱讀:駭人聽聞!國中生要「一字不差」背注釋 作家:意義在哪 from TVBS

閱讀筆耕 🙋 IMO:界定自己的戰場

我注意到這篇帖子裡,廖玉蕙特別強調她對背誦「註釋」的厭惡,但她並不反對背誦其他「好文本」。因此,如果留言區有人拿「背誦明明就很有用」這件事情砲轟她,那就是失焦了,明明戰線架在山海關,你卻跑去了玉門關。

這是論說文下筆之前,非常重要的一個準備功夫——界定好自己的戰場在哪兒?讓我們來看看廖玉蕙主動拋出了哪些 attack,她再用哪些論述去 defend。

可解構為 Q&A 的形式:

⚔️ 那些「寫得好」的注釋,具有精煉準確的特質,有利學生的學習。值得背起來。

🛡️ 語詞的詮釋應該是非常多元的,好的註釋也絕不止於一種,何況還不乏荒腔走板的註釋,有甚麼值得記誦的價值?又哪值得「一字不漏」的背誦?

⚔️ 背誦對「語感」培養的重要。

🛡️ 要說「語感」的培養,恐怕「朗讀」會更有效,讀出聲音的節奏感,好的「文本」絕對比「註釋」更適合拿出來朗讀甚至背誦。

(所以,廖玉蕙不反對背誦,她是反對「背誦註釋」,她界定了自己的戰場)

⚔️ 學生程度良莠不齊,背誦才有利評分的公平;背誦對程度不好的學生可以跟上腳步。

🛡️ 每個人的資質不同,有人記憶力特好,很會背書記人,但對記憶力較弱的學生,背誦往往無異酷刑,但無損於她對辭意的領會。

⚔️ 有人喜歡背誦也受惠於背誦,所以,將心比心,認為「背」就對了

🛡️ 主動學習和被動的要求,效果是差很多的。一字不漏的背誦,和因為喜歡而想把它背起來的,也不是同一回事。

雨果・Hugo 🙋 IMO:善用工具、活用詞彙

我在中學的國文考試中,並沒有經歷過需要一字不漏地寫出註釋才有分數的狀況(偉哉國文老師),我以為意思寫對了就能拿分是很正常,這次新聞報出來,才驚覺仍有老師認同一字不漏背誦註釋這件事。

我認為活用的重要性大於背誦,而為了考試得分單純死記註釋,顯然對於活用詞語沒有幫助,倒不如讓學生把背誦的時間用於網路(善用工具)查找相關詞語用法,鼓勵學生在作文中使用!

❑ 關於博愛座,我的兩個親身經歷 by 誰說編輯不讀書(Jin)

真的,這個社會沒有你想像得糟糕!我們都能成為那個雪中送炭的人。

- 相關新聞:作家李昂博愛座爭議

閱讀筆耕 🙋 IMO:事情比想像中美好

我想起了《真確》這本書。

書中有一個橋段在談「概括型」直覺偏誤,簡單說是一種「刻板印象」, 例如媒體時常取材「工程師被詐騙」「事後愈想愈不對勁」「三寶交通事故」「老人家情勒年輕人要禮讓座位」做為報導,而且標題總是很吸睛。久而久之,就會對特定族群有了成見。

有了求真習慣,我會再三警惕自己:當心別把特例當通則。

我們的媒體也許自由,也許專業,也許追求真相,但獨立報導不代表能呈現真相:即使每則報導本身完全真實,我們仍可能因記者對報導的選擇而產生錯誤認知。媒體不是中立,無法中立,我們也不該期望媒體中立。

謝謝 Jin 的分享,讓我們看到同一個主題,媒體不會報導的另一面。讓我們發現,事情比想像中的美好。

旅讀從心 IMO:處處都是博愛座

博愛座的話題每隔一段時間就會有人提出來。

先來查查博愛座最初設置目的,是「紀念總統蔣公逝世週年,在北市各線公車上普設博愛座,以表示對蔣公追思之忱⋯⋯希望市民乘車時能主動讓座老弱婦孺,以發揮蔣公仁慈博愛的精神。」出自民國 65 年 4 月 2 日聯合報。

-

若以表達追思之忱為初衷,追思應屬當時極權時代的產物,前總統蔣中正的功過仍待後代公評,若是以追思為目的,相信很多人會直接說廢除吧。

-

若是以發揮仁慈博愛的精神為目的,希望乘車時能主動讓座給老弱婦孺。我覺得博愛座的設置算是一種過渡措施,以有別於普通座位的設計,提醒我們(不只是坐在博愛座的人)可以讓座給有需要的人。以老弱婦孺為倡導呼籲,也是一種宣傳的效果,同時便於大家簡單區分,重點應該在於誰是真正需要座位的人。

-

如果民眾能養成這樣的觀念,不以身分、年齡,而是以真正需求者劃分讓座對象,也不以乘坐座位是否為博愛座為考量,那麼處處都是博愛座,都可以發揮仁慈博愛的精神,這樣的確可以廢除博愛座設計。

我其實相信很多人都願意讓座給需要的人,但囿於大家有點害羞,有時候不好主動詢問(因為對方如果只是月餅吃多了點,而不是懷孕就 GG 了);或是默默自己讓開,結果被其他不需要的人捷足先登(這個時候真的很翻白眼)。這時候覺得「祝你好孕」貼紙真的很棒,或是需要的人勇敢也有禮地先說出來,相信最後的結果常常都是溫暖的。

❑ 跨出同溫層的好書清單,希望給大家更多啟發 by 閱讀前哨站(瓦基)

雨果・Hugo 🙋 IMO:學習高 EQ 人士的情緒處理模式

有關這篇貼文的來由,詳見 原始貼文 圖檔的說明,這邊不再贅述。

簡單來說,這份公開放送的文學、哲學類書單,是源於瓦基開闊的胸襟。雖然瓦基提到,這位讀者點到的問題(較少分享文學、哲學這一大文類書籍)確實曾讓他感覺有點受到冒犯,但他並沒有在情緒高漲的當下回應,而是讓自己沈澱兩天後,以謙卑有禮的態度回信請教讀者推薦書單。

懂得等高漲情緒冷卻後再做決策,是高 EQ 的人會有的行為特徵。

另外,我也相信這位讀者是站在一個純粹愛書人的角度來給予瓦基建議。我認為這位讀者的視角會比較中立客觀,因為他原本就不是瓦基粉絲,而是後來參加讀書會安排閱讀瓦基的書,他才認識瓦基。

閱讀筆耕 🙋 IMO:以好奇心取代「公審」

我們常常在新聞中看到,某某店家/KOL 遇到了客人或粉絲的「指教」後,他們採取了「公審」的應對方式。多數情況下,只要邏輯不要出大包,底下的網友(追蹤者偏向同溫層)多數會聲援、力挺這位店家/KOL 的。

仔細想想,這種「公審」抒發了自己的怨懟,但真的是最有助益的作法嗎?另外,會不會有多數暴力的情況呢?

我相當欣賞瓦基能夠先把「事實 vs 情緒」分離,並且抱持著開放好奇的態度,向這位網友請益。結果瓦基得到了「書單/為什麼推薦這些書單」有建設性的反饋,從中入手了幾本,也策展給更多人知道這些好書,這一連串後續化學反應是彌足珍貴的。

如果發現對方只是為了批評而批評,得不到有建設性的反饋也沒關係,我們可以對他說一句「謝謝你的意見」就好了。

試想,若是採取「公審」的作法,固然有很多網友會為你同仇敵愾,反而失去了後續這些契機,是很可惜的。

任何創作者在他的自媒體生涯中,可能都會遇到類似的情況,這時候可以回想起瓦基這個案例,相信就會知道下一步該怎麼做。

副刊:創作者經濟與 Web3

❑ 專訪董啟章:為了自主,進入Web3 by 虛詞無形@香港文學館

⋯⋯所謂自主就是如此,完全掌握知道自己發出去的東西得到甚麼效果。正如出版 NFT 書也一樣,賣書的數據與資訊一目了然,作者對於自己著作去向所能掌握的資訊,比起傳統出版方式都要豐富得多。

❑ 香港去中央圖書館 beta launch by 高重建

HKDCL 會優先處理公共圖書館的下架書目⋯⋯中文科老師宋礎安發起「從香港公共圖書館消失的書籍」調查,整理出「消失的書籍清單」,現有 324 本書,雖然實際數字肯定更多,但已經是民間最完整的清單。

閱讀筆耕 🧙♂️ IMO:作者與讀者在 Web3 自主

不論是董啟章老師和高重建老師,他們所做的,都希望能迎回「自主」的權利,包括了:

作者自主:掌握自己著作的去向。

讀者自主:不該讓「大台」決定自己看得到/看不到哪些書籍。

- 延伸閱讀:無大台出版實驗的初步構想 by 高重建

❑ Dickie Bush 的 Twitter 增長技巧 by starzq.eth

僅允許「小失敗」:首先以較低成本「驗證概念」,然後再投入時間「撰寫完整內容」。

以 1000 種方式傳達相同的資訊。

Swift Evo 🧙♂️ IMO:左右開弓

在 Web3 的世界,如何增長自己的 Twitter 變成了其中一門專業學問,有如 Google Organic Search ranking 和 Facebook 的推廣一樣。

這篇文章講解了當中兩個很重要的技巧——「小試驗」及「1000 種方式」。

兩套技巧有如左右開弓,以不同的方法,快速、有效而具長遠遞歸的形式不斷總結及完善屬於你 Twitter 的獨有增長法則。\

閱讀筆耕 🧙♂️ IMO:理出你想法的最小版本

關於「小試驗」可謂是呼應《一人公司》裡的「理出你想法的最小版本」,然後找到一種能快速實現的方法,避免一開始就投入大量時間或金錢。

透過「小規模試水溫」,你會得到經驗、回饋,然後注意是什麼原因,讓那些不經意接觸的人變成了客戶?進一步著手改善、優化。

電子報的最末,要帶你回顧 9 月 22 日(五)Matters 創作者經濟討論區的語音活動,我們邀請到的嘉賓是自媒體「閱讀前哨站」、「下一本讀什麼」的站長瓦基。好奇瓦基開始創作以來,他採用了哪些筆記系統(知識管理系統)和搭配的工具,以及這些一路上的迭代、優化、踩過哪些坑、體悟出哪些心得?

❑ IMO 人物誌:創作的底蘊!瓦基「筆記系統」一路上迭代、優化的過程

如果想要創造價值,

有一些工具完美了解決痛點,即使需要成本我也不吝惜去使用它,

而那些不需要的功能,就大力簡化與割捨。