嗨!我是本週《創作者經濟 IMO》電子報的主編閱讀筆耕,目前和 雨果.Hugo 每雙週輪值一次編輯,帶你一起回顧本週精選文章。也歡迎大家一起來「Matters 創作者經濟討論區」即時交流。

這份電子報每週精選數則「Matters 創作者經濟討論區」的交流,鼓勵大家踴躍說出自己的觀點,所以取「IMO」(In My Opinion)作為名稱中的一部分。

我們關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧(不侷限於寫作)、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。

不約而同地,本週收錄多位世界聞名「神人級」所帶給我們的智慧與哲理,分別是數學家沃德・亞伯拉、企業家比爾蓋茲、科學家愛因斯坦⋯⋯以及令人又畏又懼的「阿飄」的鬼神之力(筆力)!

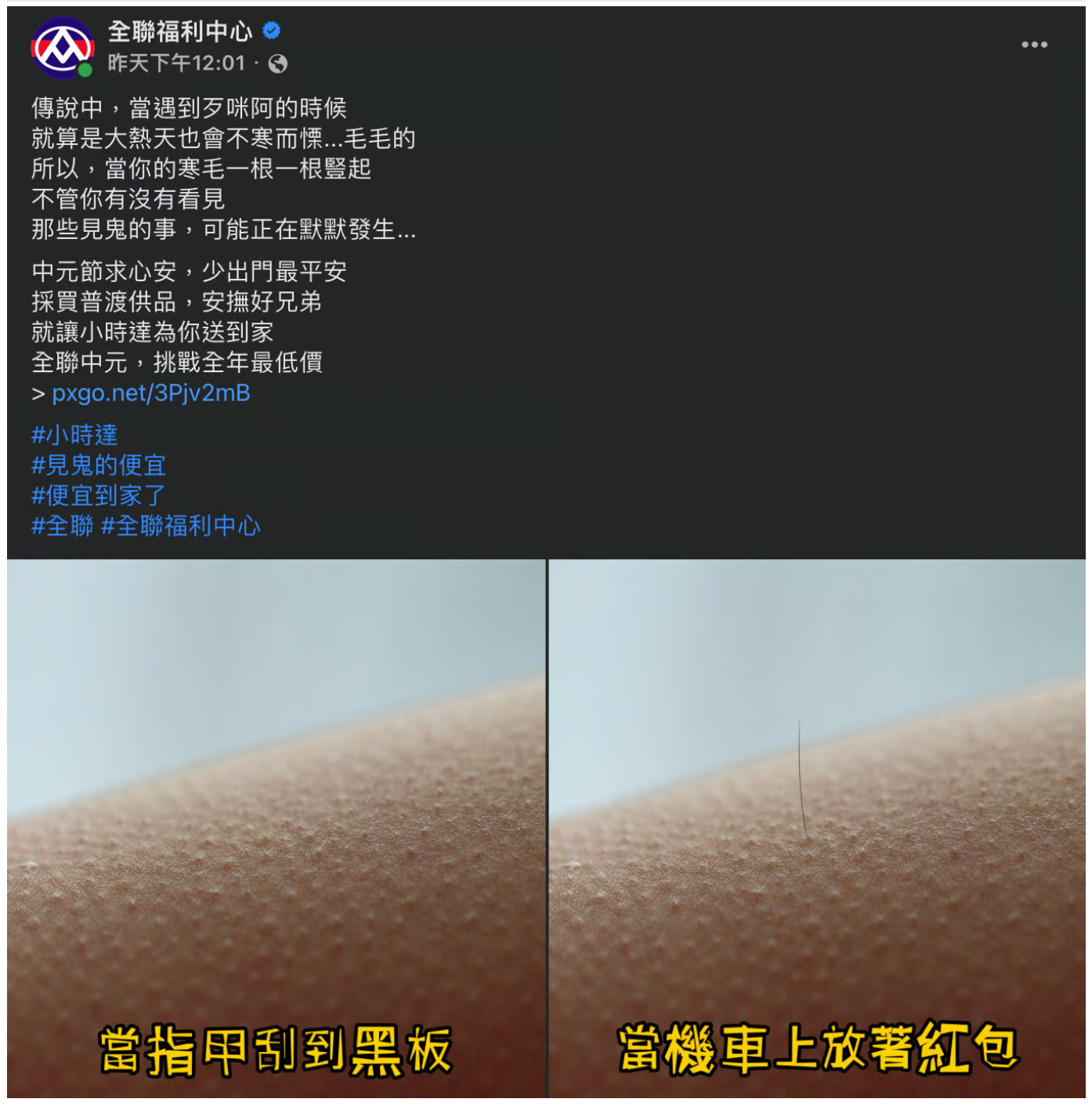

❏ 隨筆|中元普渡文案怎麼寫?看看全聯怎麼玩 by 雨果・Hugo

把寒毛(寒毛直豎)具象化成各種恐懼不安,並在上面大做文章,巧妙帶出你生活中可能會遇到的各種恐懼名場面後,要不共情都很難!

閱讀筆耕 🙋 IMO: 有系統的聯想法

欣賞雨果大對於這篇文案,背後思路邏輯的透徹拆解:

中元普渡 → 鬼月 → 鬼 → 恐懼 → 寒毛直豎 → 造成其他恐懼的來源 → 在寒毛(汗毛)上大做文章

當我們要用這套「聯想法」來構思類似企劃時,不妨使用心智圖(mind map)工具來幫助開展思路,有系統地具現化你的聯想(想法)。

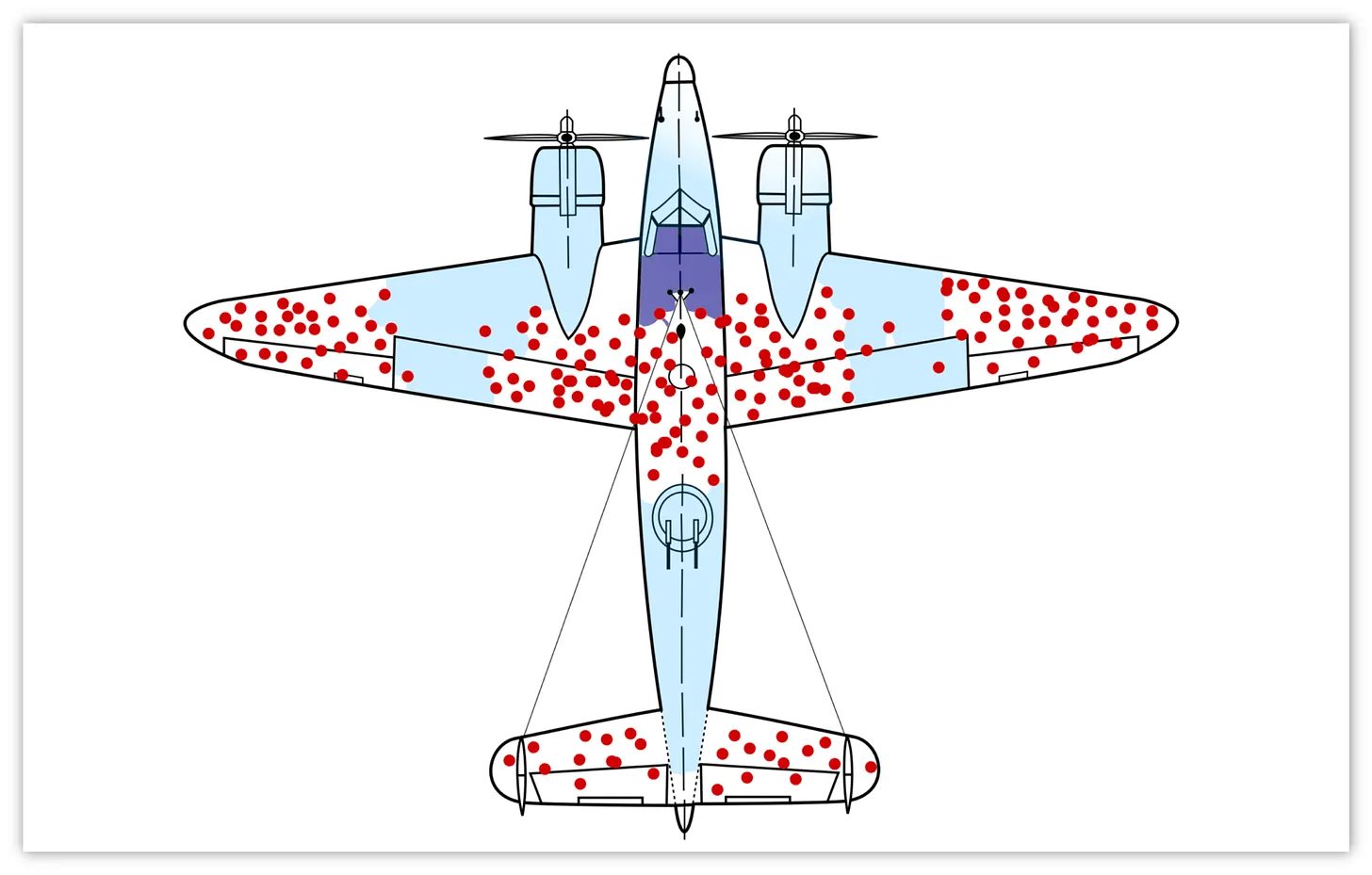

❏ 數學家沃德・亞伯拉罕給美國將軍上的一堂戰爭課 by Jemmy Ko

這就是知名的「存活戰機偏差」(Survivorship bias)它是一種邏輯謬誤。

人的直覺過份專注在「看得到的」情報,但忽略那些沒進到自己眼中的資訊,因此做出錯誤決策。

更白話一點講,就是「點錯技能」。

雨果・Hugo 🙋 IMO

文中提及的「存活戰機偏差」就是我們平時常聽見的「倖存者偏差」。

Denken 🙋 IMO

喜歡原文裡「防禦越高、敏捷越低」的比喻 😊。

閱讀筆耕 🙋 IMO

說到「倖存者偏差」令我想到了《管理十誡》,這本書的作者是可口可樂教父 Donald R.Keough,內容挺有意思的,它不會教大家有哪些管理高招,而是告訴大家做錯哪些事情公司注定倒大楣。

通常我們在關注「倖存者」時,通常我們在意他做了什麼、重視他有什麼撇步——著眼於那些「看得到的」情報——反而他做錯什麼往往是大家容易 miss 掉的部分(甚至有更多人因為做錯什麼,結果導致「陣亡」我們就看不到了),慎之!

BTW,比爾蓋茲、華倫巴菲特、傑克威爾許(前通用電氣執行長)三人同時推薦了此書。

❏ 比爾蓋茨談論如何構建個人的知識體系(影片中文翻譯) by 宝玉

你可以在腦海中構建一個時間線,或者勾勒出一張地圖,甚至想像一棵樹。在這棵樹上,不同的科學領域就像是分支和葉子,你可以確定哪些是已知的,哪些是未知的。這種漸進式、逐步增加的知識構建方法,更容易管理和維護。

構建知識體系就像下棋一樣⋯⋯棋手能夠記住棋局,是因為他們理解每一步棋背後的邏輯。如果棋子的擺放毫無邏輯可言,即使是棋手也可能無法記住,因為他們的思維和記憶模式是有邏輯的。

閱讀筆耕 🙋 IMO

我看到未來知識管理工具的趨勢!

會更傾向給予一個可以「框架搭建」的沙盒去遊玩,也更強調「視覺化」(文中提及的時間線、地圖、樹⋯⋯)呈現,便於用戶在不斷輸入的過程中,建立好脈絡、路徑、組織,最後逐漸形成一個大型可視化積累。\

雨果・Hugo 🙋 IMO:章魚式捕抓「每個知識點之間的關連」

我原本以為記憶與理解的關係並不大,但比爾蓋茲所提供構建知識體系的方法,看起來不需要刻意地背誦,也排除死記硬背或聯想方法。這方法更像一隻章魚,從四面八方去抓取相關對應的知識後,達成以思維邏輯體系為基底形成的深刻記憶,這對我來說是很大一劑強心針。

我曾惱於記憶力不佳,所以過往學習時但凡需要背誦的科目,我都會耗費大量的時間及精力,如果我能提早十年知道這個方法,我肯定會愛上每一個過去我所討厭的科目,我也相信我會開始基於好奇心去了解「每個知識點之間的關連」是如何產生的!

❏ 愛因斯坦為何爆紅? by 程世嘉

愛因斯坦在過去算是有名氣的科學家,但其影響力還不足以傳達到跨領域,不過如今可說無人不知這號人物,而這一切竟得歸功於某一次媒體陰錯陽差的報導,將他的知名度一夕之間推升到世界公眾人物的程度。

愛因斯坦在科研上是一個相當獨立作業的天才沒錯,但就連他的名聲,也是在他跟大眾社群建立起正面的連結之後,才一飛衝天。

千萬不要忽略這個專業努力以外的因素,它們很多時候對於一個人的成功扮演了更重要的角色。

雨果・Hugo 🙋 IMO

這則真實故事給我最大的啟發是,成功並不會在你用心經營單一面向後就能達成,其他人給予你的評價可能更為重要。即便愛因斯坦的專業能力地位不容質疑,他也是在這樣的烏龍事件中借用了人際網路的力量,以極大倍數放大他的成功。

當然,專業才是根本,如果沒有專業,等到被發現「名過其實」後,反而是重大的打擊。\

閱讀筆耕 🙋 IMO

影響力槓桿是能力的放大器!

我想到了愛迪生 vs 特斯拉「電流大戰」這個段子,當時愛迪生是如何利用它強大的社媒影響力(人際網路的力量)打擊在這個領域處於弱勢的特斯拉 😭。

今天,如果特斯拉沒有以特斯拉來為企業命名,相信現在還是很多人只知道愛迪生,而沒聽過特斯拉這個人。

❏ 輸入、處理與輸出循環的飛輪效應 by 劉奕酉

我們所看到的事物,都是原本就存在的;不管我們有沒有看到,它都存在,並不是我們的一部分。

只有當我們與之產生共鳴,大腦中對其進行了進一步的處理,這些事物才會與我們的人生產生了連結。否則,只是一再「遭遇」這些內容,有緣無份。

輸入、處理與輸出三者缺一不可,檢視自己的習慣,更偏向下列哪一種呢?如果都不是,恭喜你處於文中提及的正向循環(飛輪效應)上面:

輸入,但沒有處理、輸出,只是囤積

有處理、輸出,沒有輸入,只是內耗

有輸入、處理,沒有輸出,只有碎片化體驗

只輸出,沒有輸入、處理,只是瞎忙

有輸入、輸出,沒有處理,只是隻九官鳥

雨果・Hugo 🙋 IMO

其實我過去也常處於一種熱衷收集資訊,但沒有處理或輸出的過程,久而久之就成了囤積症患者,這對於成長並沒有太大的幫助。

後來,我也試著盡可能去轉換成自我的觀點,讓循環上軌道,我發現這樣做久了,思緒會變得更敏捷,也比較可以觸類旁通,舉一反三,我真心推薦大家可以試試看;或在此版(Matters 創作者經濟討論區)閱讀文章後,順便發表自己的看法或經驗,這些都會在成長當中留下痕跡!

額外 Bonus 是,我跟 @閱讀筆耕 會挑選具有洞察的觀點放入每週【創作者經濟 IMO】電子報當中!

- 👉 訂閱【創作者經濟 IMO】電子報 👈

閱讀筆耕 🙋 IMO:三分鐘法則、問責夥伴、習慣契約

碎片化時間的時代,讀完一本書好難,更遑論讀完後還要留下點什麼(呼應雨果大前面提到的收集資訊、轉化資訊)。

不過,假如我們用上《原子習慣》的「三分鐘法則」,可以把「輸入」與「輸出」這兩件事情切割成小單位。

-

讀完一本書好難,那先從讀一篇文章開始。

-

還要寫一篇閱讀心得/筆記好難,不如先練習為一篇文章寫下觀點。

這就是【創作者經濟 IMO】電子報發想的初心!

我還找了 @雨果・Hugo 成為「問責伙伴」,這也是《原子習慣》裡「習慣契約」的親身實作。

一定對這個世界要有點意見,還有話要說,邀請你一起來!

📣 電子報的最末,要帶你回顧 8 月 27 日(六)Matters 創作者經濟討論區 的語音活動,我們邀請到的嘉賓是馬特市民 @sonichiro 旅讀從心,訪問她多年來旅、讀的心路歷程。

❏ IMO 人物誌 @旅讀從心 真實且持續的快樂不必花大錢,來自內心的充實

閱讀是透過文字經歷,而旅行則是親身去體會。

旅行,不只是欣賞眼前美景,更重要的是學會「與旅伴相處」的這一段成長景緻。

雨果・Hugo 🙋 IMO

這次訪談基調是設定在「內在充實快樂的追求」,我個人認為這篇是現代人必讀的(必須了解的)課題。

物質或許可以帶來一時的歡快,而超然於物的快樂更能夠長久持續存在,如果你還在苦惱於買車還是買房才能滿足,或許這篇訪談你會找到解答 🥹。\

閱讀筆耕 🙋 IMO

旅大(@旅讀從心)與旅伴「攀登富士山」那段經歷,特別啟迪我,很有說服力。