嗨!第三週《創作者經濟 IMO》電子報帶你一起回顧本週精選文章。

這份電子報每週精選數則 Matters【創作者經濟】討論區的交流,鼓勵大家踴躍說出自己的觀點,所以取「IMO」(In My Opinion)作為名稱中的一部分。

我們關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧(不侷限於寫作)、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。

-

歡迎訂閱【創作者經濟 IMO】電子報

https://creatoreconomyimo.substack.com -

一起來「Matters 創作者經濟頻道」即時交流https://discord.com/channels/902816652347977758/1125636029676785674

閒聊:關於「有人覺得書很貴」這件事 by Liao Hsin-Jou

因為要「加入社團」才能觀看與留言討論,如果不想被迫加入的可以看圖片版本。

Sonichiro 🙋 IMO

閱讀習慣養成更重要 書價的確是一個議題,但讓更多人有閱讀習慣,覺得更重要。

因為有了閱讀習慣,儘管只是先去圖書館或是書店看書,但久而久之,也會開始願意掏出錢來開始買一兩本自己覺得值得珍藏的書吧⋯⋯ 另外,推版主的《如何改變一個人》。

閱讀筆耕 🙋 IMO

先界定前提,找出共識區 我認為這種「價值觀」的討論,若要有建設性的交流,會和白飯事件一樣,必須先界定前提(討論,是希望讓兩群人在共識下能夠愈走愈近,而不是愈行愈遠)。目前想到兩種前提制定方式 :

- 客觀事實框架:只討論書

單純只討論「書」的價格。考慮了物價調整後的實質購買力,和其他國家比起來,台灣的「書」究竟賣的是貴還便宜?(這命題有點像是電價貴不貴)

- 主觀感受框架:和書以外的事物對標

於是就會拿「書」和其他休閒娛樂、影音串流、線上課程等不同屬性產品 PK,因為大家對書是怎麼樣的定位有著不同主觀感受。

Denken 🙋 IMO:書市「典範轉移」現象觀察

我倒是有另些有趣的觀察:大家會覺得「買書」的人少,但「說書/課程」的生意卻看起來扶搖直上 🤔️ 。

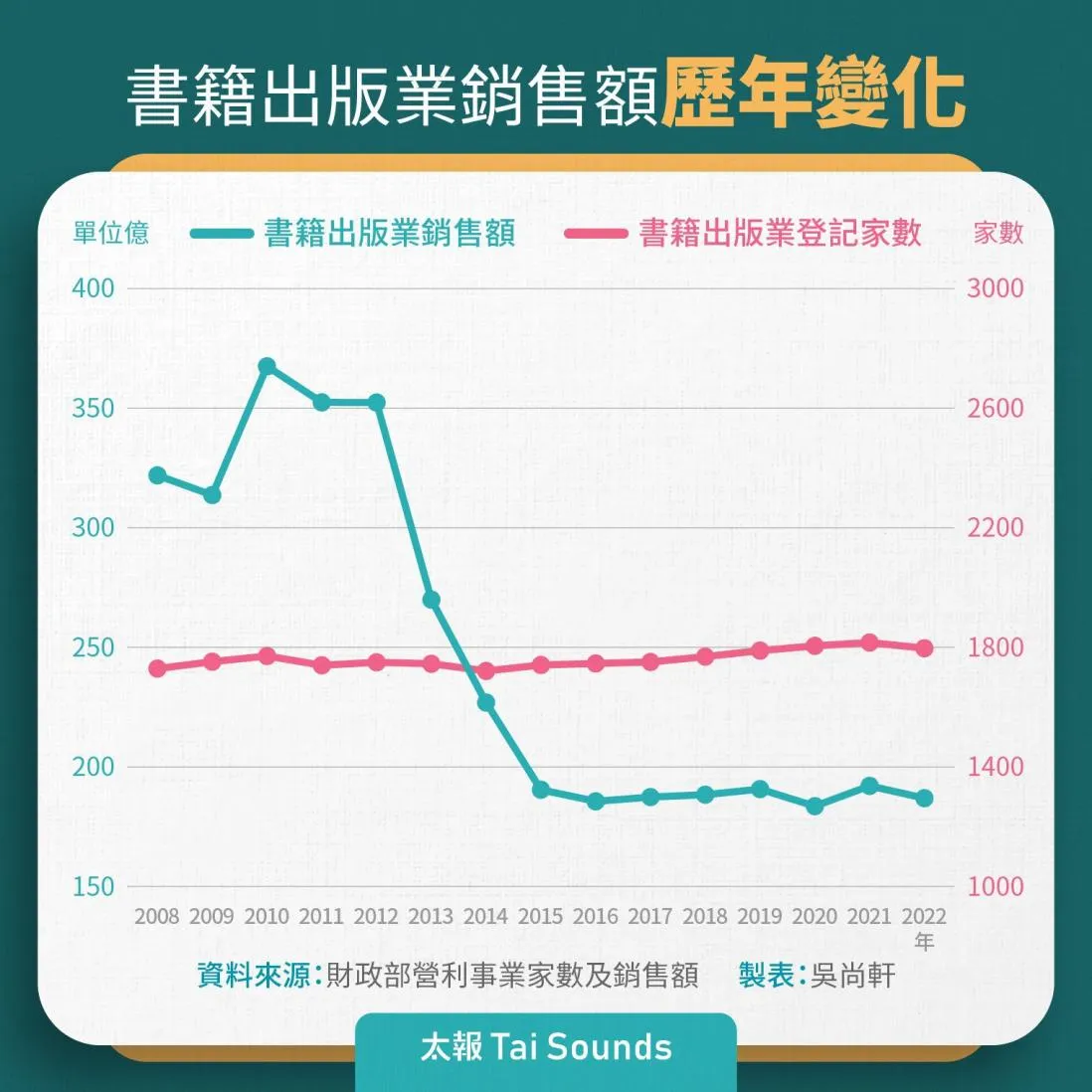

單就台灣的數據來看,書籍銷售額確實在 2012 - 2015 年間腰斬,但接下來幾年都持平,沒再特別衰退。那麼是否可以解釋為一種典範轉移?意即,有部分過往書籍所提供的價值,被轉移到手機或其他線上課程或娛樂而已?

就像現在幾乎沒人在買 CD 唱片了,音樂人早已轉向更多現場演出(即使後來串流音樂崛起、營收額也逐漸補上)。與之相比,寫作者得轉向經營其他內容形式,也是合理?

學會這一招,讀者更好讀 by 閱讀筆耕

製圖小技巧「四分之一框」讀者友善。

閱讀筆耕 🙋 IMO

分享一個製圖的小 trick,叫做「四分之一框」,這是我觀察媒體《鏈新聞》學來的。

目的是為了視覺上的「區隔」效果,讀者友善!

在讀文章的時候,有一個痛點是:配合一張圖片的文章內文(非指「圖說」),到底是要看圖片上方的段落?還是要看圖片下方的段落?這會因為作者的習慣而有所不同(有的人習慣先 show 圖再給內文,有的人習慣先給內文再 show 圖,還有些人⋯⋯沒有規律 😭)。

於是讀者還要去適應作者的習慣,徒增理解成本。透過 1/4 框的做法,可以在視覺上把「文章內文和相應的圖」收斂(聚攏)在一起,讓讀者好讀,減輕閱讀時的阻力。

下圖為「內文先行,圖片跟進」的 1/4 框用法,框放在左下角;同理,假如另一位作者的習慣是「圖片先行,內文跟進」,則他可以把 1/4 框安置在左上角。

另外也感謝 CHIEH 🙋 做了更清楚易懂的詮釋說明,詳見「創作者經濟」頻道裡對應的留言串。

ChatGPT 提高回應品質的四種提示技巧 by 劉奕酉

閱讀筆耕 🙋 導讀

《高產出的本事》作者劉奕酉介紹四種「下咒時」提高 ChatGPT 回應品質的作法:

-

具體化你的提問(納入「人事時地物」或「5W1H」)。

-

請 ChatGPT「角色扮演」根據某個身份回答問題。

-

餵食一個情境或架構,讓 ChatGPT 照著這範本「鸚鵡學舌」。

-

給 ChatGPT 一些前提,讓他幫你完成「未竟之事」後續。

「不過,我所抱持的心態,並不是透過提示來獲得答案,而是透過提示來獲得通往最終答案的靈感或啟發。」劉奕酉說道。

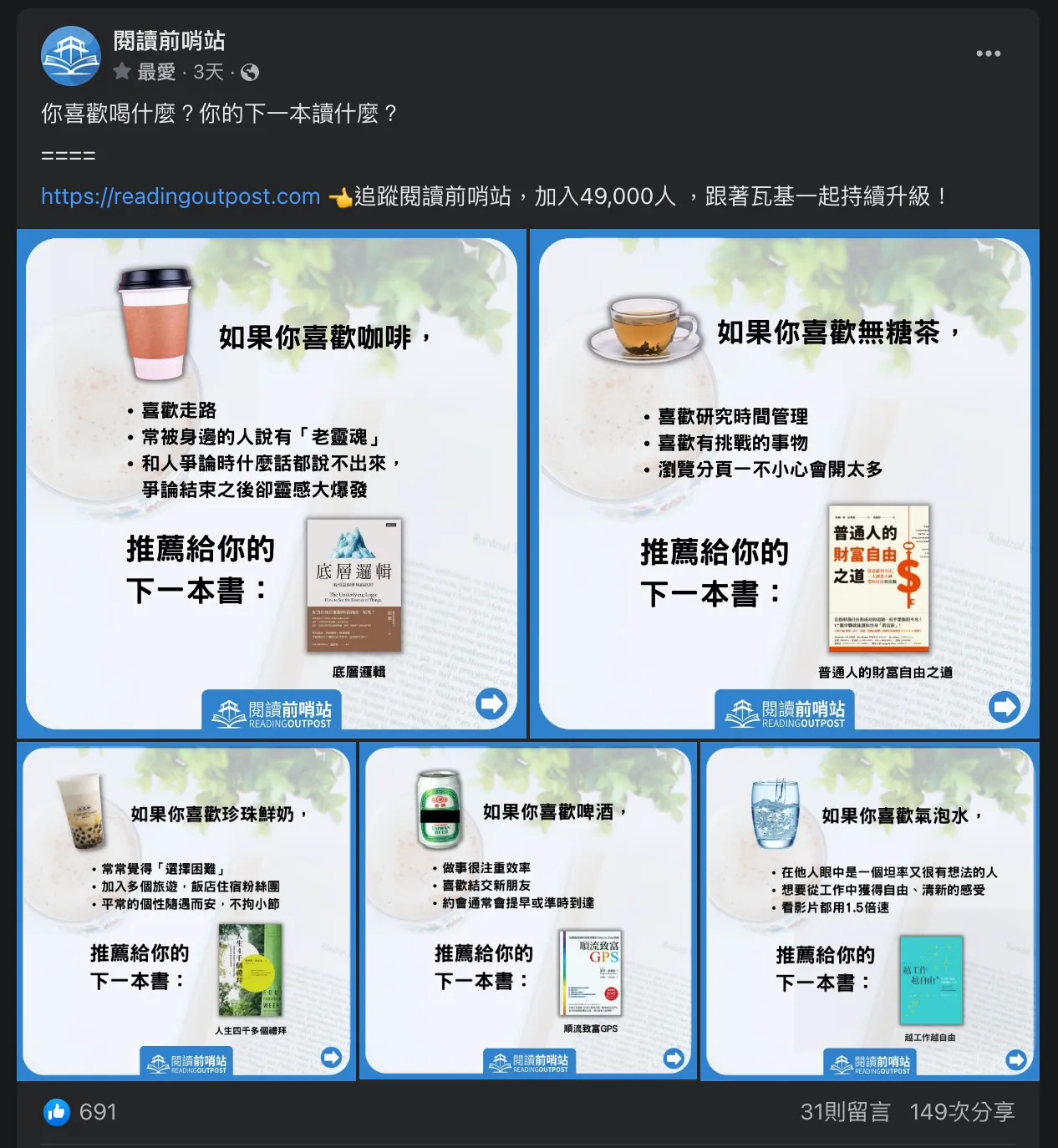

你喜歡喝什麼?你的下一本讀什麼? by 閱讀前哨站

閱讀筆耕 🙋 IMO

用「人格標籤」連結商品、服務 如果要策展幾本書,要用什麼有趣的「脈絡」串起來呢?(按:呼應此前第一期電子報中「全台諧教徒站出來,饒富興味的脈絡」IKEA 一案。)

很喜歡閱讀前哨站在這篇貼文裡,以一般人不陌生的「飲料」作為串連的脈絡——你喜歡喝什麼。

喜歡喝什麼飲料是一種定義個人風格的「標籤」,令我聯想到去年秋天,社群上很夯的心理測驗「你是什麼形狀的人」,這是台灣文博會參考 MBTI 16 型人格測驗,所推出簡化版測驗,測驗出來結果(先不論準確與否)也是一種個性主張的「標籤」⋯⋯帶動一波非常火熱的發燒話題。

人的大腦喜歡捷思,預設模式是 so lazy 喜歡把人的性格高度概括,也就是我們常聽見的「貼標籤」現象。照這「人格標籤」的思路去執行文案,不敢說一定成功,但至少是走一個比較順風(順應人性)的坦途。

如何克服經濟壓力? by 陳雪

每天都跟你的作品相處一下,每天都跟寫作發生關係,每天,不管心情如何,都不忘記與你夢想的事物有所溝通,每天,為了養活你的創作,你願意去做其他工作。我不能保證你可以解除經濟壓力,但是,你總會有所累積,這些累積會協助你活下去。

雨果・HUGO 🙋 IMO

小說家陳雪在這篇文章中,對寫作的熱愛表露無遺,她甚至願意不惜一切代價去完成每一部作品。 對她而言,寫作並非只是一份賺錢糊口工作,更是她生命的一個完整部分。當我們真正熱愛一件事,並全心全意去追求時,那份熱情與堅持,將成為我們在逆境中前進的力量。 以下摘錄 3 個重點:

-

把經濟壓力轉化為動力

將經濟壓力視為創作的動力,積極地去創作並將其轉變成一種務實的寫作方式。 -

持續努力與寫作

即使面臨經濟壓力,要堅持每天寫作,將寫作放在生活的優先位置,並將所有心力投入其中。 -

善待自己的創作

完成作品是生命的意義,要不斷努力,持續前行,對自己的創作給予鼓勵與肯定。

閱讀筆耕 🙋 回饋

對於陳雪來說,工作是一種手段,寫作是她的目的。

寫出「廢文感」的 5 個方法——同樣是文字,為什麼有些文讀起來超煩? by Jemmy Ko

寫出「廢文感」的 5 個方法:

彎彎繞繞,不講重點

多餘字詞捨不得刪

高估讀者耐心

閒談時事

不注重邏輯

雨果・HUGO 🙋 IMO:有意思的「反向宣導」切角

廢文就跟食之無味、棄之似乎又有點可惜的廉價品一樣,稀少僅存重點被塞在大量廢話中,這樣其實不會讓文章看起來更有份量,反而覺得 Well 所以你現在到底想講什麼?

不同於一般的勸世文,這篇文章非常有意思,他不從正面建議你應該去做什麼,而是從反面來告訴你如果這樣做就會誤入歧途,作者或許洞悉人性、深諳人不喜歡聽話照做、卻又渴望改變的微妙心理,此切入角度堪稱一絕。

雨果認為,避免寫出廢文的心法就是「同理心」,讀者需要胡蘿蔔,你就不要連芋頭一起送,因為讀者可能不會覺得賺到,還會覺得有點混亂呢!

補充說明,上面所提的「反向宣導」做法在《窮查理的普通常識》中也可以見到(按:瓦基 《窮查理的普通常識》終身受用的五個重點和讀書心得)。

閱讀筆耕 🙋 回饋

寫作,就是先決定不寫的事。

電子報的最末,我們要向你預告 7 月 26 日晚上 8 時「早安,晨之美!遠端工作者 Bao 的一天」語音活動,就在 Matters Discord 裡。

Bao 是「鏈習生幣圈日報」的主筆,他是如何從海量消息中淘選出必看資訊;我們也對他「晨型人」的一天感到好奇。

❍ 時間:2023/07/26(三)東八區晚上 8 時(時長約 1 小時)

❍ 地點:Matters Discord 自由二台(線上語音)

❍ 主持人:閱讀筆耕 Leo

❍ 嘉賓:Bao

-

歡迎訂閱【創作者經濟 IMO】電子報

https://creatoreconomyimo.substack.com -

一起來「Matters 創作者經濟頻道」即時交流https://discord.com/channels/902816652347977758/1125636029676785674