嗨!我是本週《創作者經濟 IMO》電子報的主編 雨果.Hugo ,目前和閱讀筆耕每雙週輪值一次編輯,帶你一起回顧本週精選文章。也歡迎大家一起來「Matters 創作者經濟討論區」即時交流。

註:標題中「都幾」來自於日文 docchi,意思是要選哪一個? 選哪個比較好? 或做台語「都幾咧」都說得通。

這份電子報每週精選數則「Matters 創作者經濟討論區」的交流,鼓勵大家踴躍說出自己的觀點,所以取「IMO」(In My Opinion)作為名稱中的一部分。

我們關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧(不侷限於寫作)、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。

👨🍳 客官,您的菜單來了!請點餐:

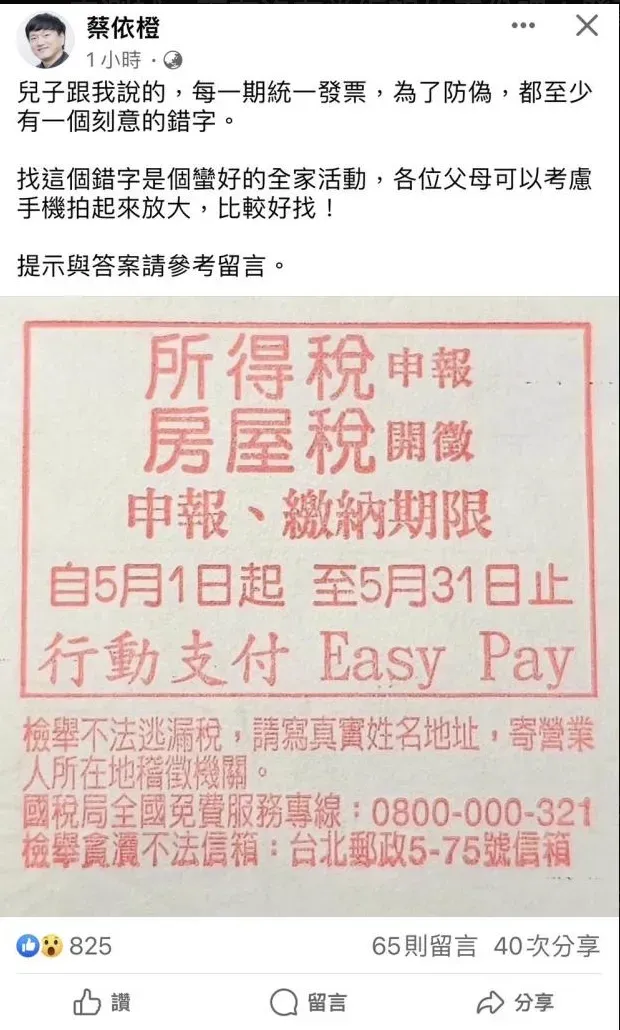

🥗 統一發票暗藏防偽玄機!你能找出錯字嗎?

🧋 高雄 13 寶?某國中入學禮曝光,網友全看傻

🥬 小男孩求醫三年看了 17 個醫生無果,靠 ChatGPT 得到正確診斷

🍱 物件筆記:早餐店——數位菜單 vs 紙本菜單,都幾?

🍲 瑞典學校棄用平板回歸「紙本書寫」反其道而行?

🍗 港幣是法定貨幣,但商戶拒收現金並不違法?

🍪 Matters文章推薦策展

🍨 副刊:創作者經濟與 Web3

一開始首先開放無獎徵答(❌)

其實是視力檢查測驗(⭕️)

🥗 統一發票錯字暗藏防偽玄機!你能找出錯字嗎?

答案將於電子報末公佈。

不免俗地,我們要來科普一下統一發票的由來,畢竟好奇心是創作者獲取靈感的強大武器,以下摘自維基百科:

1950 年 12 月 12 日,臺灣省政府財政廳頒布《臺灣省營利事業統一發貨票辦法》及《臺灣省統一發票給獎暫行辦法》,並在 1951 年元旦開始實施。藉由民眾中獎預期,要求開立發票,達到防止商家逃稅、增加國庫稅收的功能。統一發票制度實施後,逐漸成為中華民國政府主要稅收來源之一。

另外,為了確保稅源,1982 年 5 月 28 日,中華民國財政部訂定發布《統一發票給獎辦法》。從 1988 年至今,統一發票開立且將每個月開獎一次的制度改成每兩個月開獎一次制度,仍於臺灣境內持續施行,而開獎時間為單數月的 25 日。

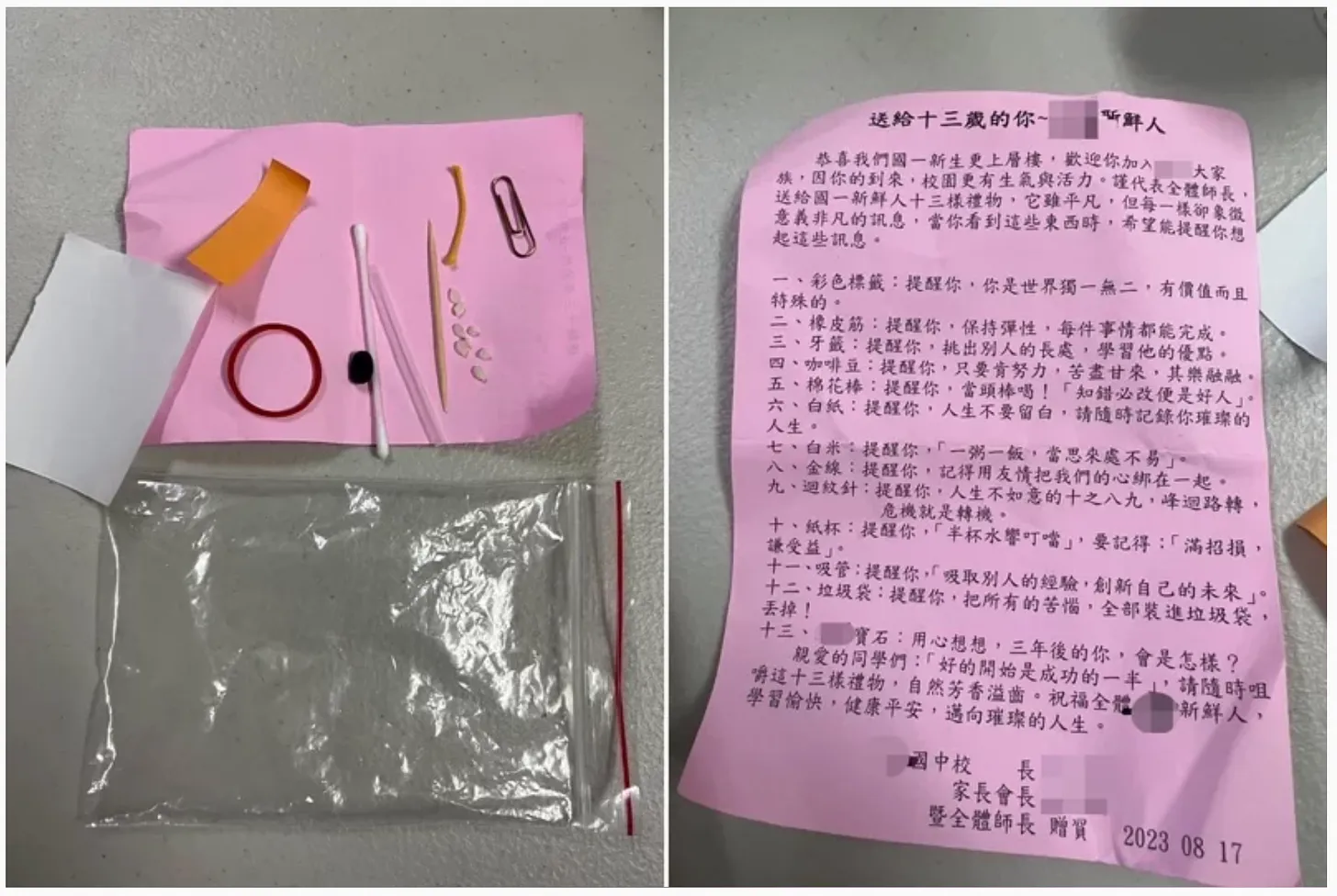

🧋「高雄 13 寶」?某國中入學禮曝光,網友全看傻 from 聯合新聞網

彩色標籤:你是世界獨一無二,有價值而且特殊的。

橡皮筋:保持彈性,每件事情都能完成。

牙籤:挑出別人長處,學習他人優點。

咖啡豆:只要肯努力就會苦盡甘來。

棉花棒:知錯必改便是好人。

白紙:人生不要留白,隨時記錄璀璨人生。

白米:一粥一飯,當思來處不易。

金線:記得用友情把我們的心綁在一起。

迴紋針:人生不如意十之八九,危機就是轉機。

紙杯:半杯水響叮噹,切記「滿招損,謙受益」。

吸管:吸取別人經驗,創新自己未來。

垃圾袋:把所有苦惱全裝進垃圾袋丟掉。

XX 寶石:用心想想,三年後的你,會是怎樣?

雨果・Hugo 🙋 IMO:留意文字的距離美感

如果你是國一新生,收到這個的當下會覺得怎樣? 不知道為什麼,我越看越覺得尷尬。

有時候,文字表達會帶來一種更大的想像的空間,但具象化後,就變得不美了;另外還有一個問題:這些東西我拿到後到底要幹嘛?又不能組合,難道要放到夾鏈袋裡當幸運符?\

閱讀筆耕 🙋 IMO

呃!挺像驗尿套裝組合包的(誤);原來「13 寶」背後的典故是出自**《老師的十二樣見面禮:一個小男孩的美國遊學誌》** ,讓我多認識了一本讀物。

Swift Evo 🙋 IMO

如果我是國一新生,後面大概需要收集暗戀女生的一條頭髮和她的半塊指甲片(下蠱?)。

🥬 小男孩全身疼痛,三年看了17 個醫生,後來問 ChatGPT 得到正確診斷

雨果・Hugo 🙋 IMO:善用科技的力量交互驗證

ChatGPT 非常強大,我甚至沒想到它有一天能檢查出連醫生都診斷不出的潛藏問題。

當然這件事也有點誤打誤撞,試想:如果接連 17 個醫生都檢查不出來的問題,誰還會天真的想到要去問 ChatGPT,又有誰相信機器人的診斷會比醫生準確呢? 不過還真的有,內文這位媽媽抱持著死馬當活馬醫的心態去試了,結果意外救回他兒子一命。

權威的專業固然要尊重,但如果可以善用科技的力量交互驗證,這就是科技存在的價值。

閱讀筆耕 🙋 IMO:多方歸納可信任之人的看法

ChatGPT 本身並不理解這個罕見疾病,但它卻能透過網路(爬取)向全人類的智慧比對,「整個世界都是我的圖書館,」而且「翻閱」的速度很快。

礙於地域性、經驗、文化、成見等諸多因素,不同醫生可能會做出不同的研判,甚至專家也會犯錯。《原則》的作者 Ray Dalio 過去也遇到了類似的健康情況診斷,引用書裡他最後歸結出來的體悟:

⋯⋯我只是強調以極度開放的態度,多方歸納聰明人的看法,這麼做是值得的。當初要不是我積極徵詢其他人的意見,現在我的人生可能不同。我的重點是,只要抱持開放的態度,多方歸納可信任之人的看法,你就可以大大提高做出正確決定的機率。

ChatGPT 的理性,不會感情用事,這是它有望成為其中一位「可信任之人」選項的獨特優勢。待模型更優化,回應的品質也越來越好。

BTW,這位媽媽想必是 GPT-4 訂閱用戶(笑)。

🍱 物件筆記|早餐店 by 鋼哥

我知道現在數位化的菜單很方便,現在許多連鎖火鍋店都是用數位化的點餐介面,但是手寫菜單可以讓我們和顧客可以有更多互動,那也是客人入店消費很重要的接觸點。

- 延伸閱讀:快速又衛生,為什麼越來越多餐廳和客人都討厭 QR code 點餐? from 商業周刊

閱讀筆耕 🙋 IMO:雙軌並行,保留彈性

有一回,中午用餐時間,我去吃麥當勞,看到櫃檯滿滿的店員都在待命狀態,可是顧客只能在旁邊排隊,用那三台自助點餐機點餐。有些人機台操作不太熟悉而卡關,讓後面的人除了來吃午餐,也吃耐心。

麥當勞有一種「薯條去鹽」的客製化服務,可是在冷冰冰的機台上沒有這個選項⋯⋯總之,這會降低我去麥當勞的意願。

餐廳軟體平台 SevenRooms 建議,餐廳不應一窩蜂使用或棄用新技術,應有意識的制定採用方式,確保適合餐廳服務風格和客人。

我很贊同商周這篇延伸閱讀最後的想法,數位與實體服務的採用不是一刀切,不妨採取雙軌並行的模式,互相支援(而不是互斥方案),保留更多的彈性。

雨果・Hugo 🙋 IMO:注重使用者體驗

許多店家(特別是早餐店)為了節省人力,慢慢都朝向引導客人透過手機點餐,解放櫃檯人力,讓人可以去專注做更重要的事(例如餐點製作),這也是店家為了營利的考量,完全合情合理。

不過,精心設計的菜單會讓客人留下美好印象,這也屬於整體用餐體驗的一部分。但如果是透過手機點餐,就失去了一種與菜單互動的體驗。

我曾去過有些特色店家,菜單是自行買材料用心設計製作,光是紙要選哪一種質地的,以及字是用什麼筆寫,還有上面點綴的小飾物,都可以保證這會是一個獨一無二的菜單。你不覺得拿到這樣的菜單,遠比透過手機點入網頁或 APP 點餐感到更有誠意嗎?

但我就遇過一次比較印象深刻的經驗,那是在今年父親節時,我跟家人到一家單價不算低的餐廳用餐,店家卻沒有提供菜單,只能夠透過手機去看數位化的菜單,結果那個所謂的數位化菜單,版型是固定的,所以原始的字體非常小,長輩根本看不到,就連我也看得很辛苦,只能用手指不停放大、縮小來檢視。

最後,即使餐點口味也還行,但因為數位化菜單的體驗實在是太糟糕,讓我放棄推薦給朋友。

yingshin 映昕 🙋 IMO:數位化菜單的介面操作體驗很重要

我也滿討厭手機點餐,幾個月前去吃貳樓就遇到一個不太好的經驗。吃過貳樓就會知道他們家菜單很厚、設計感也很好,翻菜單是一種樂趣。不知道何時他們開始改成看完菜單自己用手機點餐,但是手機點選的界面設計得不是很好,好不容易終於快點完了竟然不小心跳出,前面點的就不見了,我就覺得挺煩躁

因為貳樓是早午餐,除了主餐之外還有很多果汁飲料配餐的選項,還有什麼要不要冰塊的選擇,光是一個人的餐點就有很多項要選。平常如果是店員點餐,你可以一次性把餐點選項講完,但手機點餐就要不斷在各個分類之間滑來滑去,或者是你在這一頁點了主餐,但不確定下一頁會不會出現配餐選項,如果我要接著選飲料,是下一頁會出現嗎?還是我需要跳去飲料菜單選擇?光是這些小問題卡在點餐界面就要浪費很多時間,吃飯的體驗也瞬間被打折。我當時真的覺得很挫敗,點個餐卡這麼久,而且我已經是擅長使用手機的人了,如果是長輩要怎麼辦?

更不要說後來按錯一個按鈕、點餐界面瞬間消失的悲劇,那瞬間我真的心死,立刻請店員過來說我真的不會點。後來是店員拿我的手機操作的

我覺得手機點餐不是不可以,我也不追求什麼「真人點餐才有溫度」(又不是吃 fine dining),但是機器的界面、操作流程、防呆機制要做好,店員解決問題乃至於送餐流程要搭配好,手機點餐才能真正幫助到流程簡化並降低成本。

六七年前我在松江南京附近吃一家日式料理店(忘了名字)就是用平板點餐,體驗就不錯,所以不是技術成不成熟的問題,是店家怎麼設計的問題。

另外我覺得手機點餐有特別適用跟不適用的餐廳,如果是早餐店、簡餐、吉野家那種餐點選項比較單純的,我覺得就滿適合。但如果是價位比較高的餐廳,除了餐點選項比較多,客人也可能有比較多的客製化需求,那種應該比較適合真人點餐。

🍲 反其道而行?瑞典學校棄用平板回歸「紙本書寫」政府年編20億買書 from yahoo 新聞

瑞典政府今年決定斥資 6 千萬歐元(約新台幣 20 億元)購買圖書,未來 2 年每年再編列 4 千萬歐元(約新台幣 13 億)預算進行採購。

雖然有數位科技學習專家認為政策較多為政治考量,但聯合國教科文組織今夏發布報告,對於廣泛在課堂中使用科技發出警告。Djurgardskolan 小學除了精心規畫課程,在放學後、父母來接回家前的時間,也不讓孩子使用電子產品,而是以戶外活動為主,希望讓孩子從事家裡比較難進行的活動。

雨果・Hugo 🙋 IMO:避開沉沒成本心理偏誤,才能做出好決策

「沉沒成本」是指已經發生不可收回的成本,而人類常陷入此心理偏誤,導致更大的損失。

例如,投資到錯誤的標的,卻又捨不得停損,於是越賠越慘;又如買了一雙不合腳的鞋子,結果穿久了腳越痛,甚至要花更多錢去看醫生。

瑞典政府看數據說話,而沒有陷入沉沒成本偏誤,這樣的精神是蠻值得效法。數據不會說謊,這也彰顯了解讀數據的重要性,甚至可以左右一個國家的命運。

如果我是在經歷此政策轉型的瑞典學生,多年後回頭看應該會非常感謝政府當局的決定。

不過,不曉得瑞典政府做這樣的決策會不會斷了特定人士的利益(平板電腦採購)?畢竟這是一種很大的政策推行阻力來源。

PS:查了一下維基百科,瑞典政府清廉印象指數(Corruption Perceptions Index, CPI)在 2022 排名第五。\

閱讀筆耕 🙋 IMO :依照目的性選擇適合的做筆記方式

這則新聞令我想起《最高學習法》討論學生課堂上做筆記的方式,數位 vs 紙本哪一種為佳呢?結論是各有各自適合的場景:

-

假如目的是為了「忠實還原當時情況」(紀錄員的角度),例如 IMO 語音活動所做的文字精華初稿,唯有在電腦上敲字,才能涵蓋到最大的守備範圍。

-

而在聽一場講座時,最喜歡的工具是一本小記事本手札。聽完一段講述,只寫下一句話或一個關鍵字。受限於手寫的速度比較慢,所以得「咀嚼過」才能下筆要 take away 哪些內容,也就是有取有捨,目的性和 1. 不太一樣。

扯遠了,小學時要練「寫字」這個基礎,偏好「用紙本進行書寫」的政令。

PS:我不習慣使用錄音筆(或其他錄音設備)這個選項,或是事前不要讓我知道有這個機制,否則我在聆聽時專注力會下降,因為潛意識知道有「事後補救機會」而鬆懈了下來。

🍗 港幣是法定貨幣,但商戶拒收現金並不違法?看似違反邏輯實際上卻有其歷史背景 by 金融人類學徒

以下使用 HQ&A 梳理

Q:What's new?

A:台灣藝人謝忻去遊香港,餐廳結帳付現被拒,商家稱只接受電子支付。Q:這樣違法嗎?

A:港幣是法定貨幣,但商家拒收現金並不違法。Q:為什麼不會違法?

A:原來,港幣是由「三家特許銀行」自己印自己發行的,概念上像是台灣的台支(更精確地說法,是本行支票)——所以商家拒收「支票」是沒有問題的。

台支是由「台灣銀行」所開出的支票,付款人是台灣銀行,發票人是一般金融單位;由於付款人與發票人都是金融單位,不太可能會發生跳票,故一般又把台支稱為「鐵票」。

如果把剛剛的「台灣銀行」置換成「一般金融單位」那就會是本行支票的概念。

本行支票是由「一般金融單位」所開出的支票,付款人是一般金融單位,發票人也是同一間金融單位;由於付款人與發票人都是金融單位,不太可能會發生跳票。

Q:銀行自己印自己發——而不是政府(央行)來主理——這樣子靠譜嗎?

A:可能比公部門還要穩妥,畢竟各國政府或多或少都有「print money out of thin air」的現象。而這三家特許銀行,得要有「足額準備」才能印鈔,也就是先得拿出多少美金存入香港金管局,才能用港元固定匯率印出等額的港元鈔票。

閱讀筆耕 🙋 IMO:創作素材從小地方累積

誠如這篇文章一開始所說的,創作的起心動念是出自於一篇「小」新聞(時事),卻引申出一「大」串歷史脈絡。

想必,這是一段長時間的積累,厚積薄發的能量,再配上敏銳的洞察力(呼應上週選文提到的「創作者要認真生活」 )找到並掌握住了行文的楔子。

🍪 Matters文章推薦策展

在我當了 Digital Nomads 數字遊民之後 by 傷心女孩酒吧|威尼斯

我始終覺得,出不出國,在哪裡不是我心裡的重點,移不移動的人身自由,是一個外在,買張機票就行了;回到內裡的個人創造力、可以使用新的框架發展出什麼跟以往不同的事物來,才是比較靠譜的自由。

- 延伸閱讀:清邁遠端工作與數位遊牧(上):更豐富的工作與生活經驗分享 by UP CHEN

閱讀筆耕 🙋 IMO

疫情之後,許多人(除了自僱者以外,連同上班族也是)體驗到了「遠距工作」是什麼樣的感覺,令人嚮往的 work flow, life flow.

微故事:大人的 11 堂寫作課 by 東加豆

皮皮在書店買了一本叫《大人的11堂寫作課》的書。牠一打開書就被目錄吸引了。

皮皮整天抱著這本書,牠把裡面每一條建議都當作聖經,要好好理解和實踐。第一章,皮皮看到了寫作的基本知識。而且作者說:「很多人不敢開始寫作的理由,竟然是覺得自己寫得差。」 啊!作者說得太對,似乎他真的很了解豬們了。

- 延伸閱讀:左手只是支撐,三張圖看《原子習慣》

雨果・Hugo 🙋 IMO

相當具有創意的說書方式,用故事勾起讀者閱讀的慾望是一個好點子;另外,插圖也非常精美。難道這就是「故事力」嗎?

🍨 副刊:創作者經濟與 Web3

【受訪】訂閱制媒體優劣、遭遇哪些挫折、為何探索公共財募資?ft.《Web3 大西進》Winston、Yoyo

XREX 的共同創辦人 Winston 將幣圈的 KOL 發展分成三個世代,分別是個人意見領袖、媒體和網紅。區塊勢很榮幸獲選為媒體的代表,在這集裡面我會分享自己是如何在 2017 年乘著 Medium 的風潮創立、在過去 6 年來遇到哪些經營困境,甚至兩度想放棄不寫。以及今年為何開始探索公共財募資?

Swift Evo 🧙♂️ IMO

難能可貴的專訪探討許明恩如何發展區塊勢,點評訂閱制媒體的做法。由 2017 年開始,直至現在,區塊勢已經超過 15,000 訂閱,成功造出一種台灣很少見的自媒體經營模式。

在經營訂閱自媒體雜誌的各位,或者有用心經營會員制的朋友,這條在區塊鏈自媒體取西經的路究竟怎樣走下去,實在很值得學習的一個模範。

如何制訂你的 TA?如何進行內容過濾、制作及傳播?如何堅持營運?這些問題都可以在這個分享中找到答案。

GPT-4 翻譯成本幾何級數下降,作家董啟章:「不駕馭它,就是我們被它駕馭」by 董啟章

根據 OpenAI 與賓夕法尼亞大學日前(21日)公布的 研究報告,團隊測試 GPT 等具有大型語言模型技術的輔助軟體,對美國 1016 種工作的影響,指出「美國約有 80% 的工作,將面臨至少 10% 以上的工作內容被 GPT 科技影響的情況。

與此同時,約有 19% 的勞動人口,其 50% 以上的工作內容會被影響」,其中受到嚴重影響的職業包括翻譯員、數學家、區塊鏈工程師、會計師等。

- 延伸閱讀: ChatGPT vs 專業翻譯:質量相若,效率千倍,成本十萬分之一 by 高重建

雨果・Hugo 🙋 IMO

突然想到,每當一波新科技出來後,就會導致特定行業的專業人士受到威脅,這樣看來 ALL IN 一種技能,而沒有培養第二專長,是一項非常大的風險。

閱讀筆耕 🙋 IMO

GPT 固然會使某些職業式微甚至消亡,但也會催生出一些我們現在還想像不到的新職業。同意 @雨果.Hugo 大說的,多培養一種專長也是強化「反脆弱」能力,從變動中獲益。

電子報的最末,要帶你預告 9月 22 日(三)晚上 8 時最新一期的 IMO 人物誌語音訪談活動,我們邀請到了自媒體「閱讀前哨站 Website」、「下一本讀什麼 Podcast」主持人,也是《只工作、不上班的自主人生》作者瓦基。

瓦基擅長從一本書的閱讀中,有系統地淬煉出養分,活動的主題將聚焦在瓦基「做筆記」方式的演進;我們也十分好奇這些筆記方式/工具/平台,它們的特性?彼此的差異點?適合哪些人?如果我是一個想學習這些方法的新手,該如何踏出第一步呢?

👉 按有興趣開啟活動通知 👈

創作的底蘊!瓦基的『筆記系統』一路上迭代、優化的過程

❍ 時間:2023/09/22(五)東八區晚上 8 時(時長約 1 小時)

❍ 地點:Matters Discord 自由二台(線上語音)

❍ 主持人:閱讀筆耕 Leo

❍ 嘉賓:瓦基

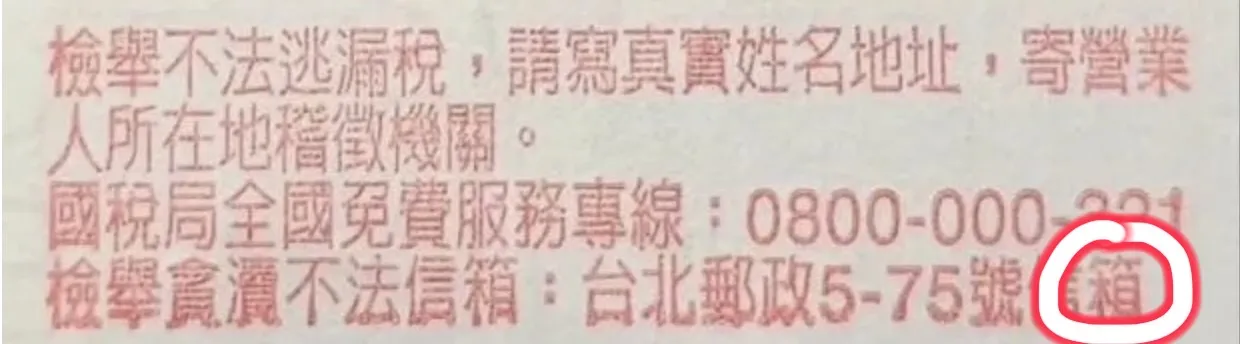

公布一開始「視力檢查」測驗的答案。

圖中紅圈處,統一發票最右下方的「箱」字,其部首竹字的左邊,少了一撇。你找到了嗎?