嗨!我是本週【創作者經濟 IMO】電子報的主編 雨果.Hugo,目前和閱讀筆耕每雙週輪值一次編輯,帶你一起回顧本週精選文章。也歡迎大家一起來「Matters 創作者經濟討論區」即時交流。

這份電子報每週精選數則「Matters 創作者經濟討論區」的交流,鼓勵大家踴躍說出自己的觀點,所以取「IMO」(In My Opinion)作為名稱中的一部分。

我們關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧(不侷限於寫作)、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。

最近,雨果跟閱讀筆耕正尋思還可以從哪些地方挖掘對創作者有幫助的內容,閱讀筆耕提到了 批踢踢(PTT)書版有很多有趣的文章討論(編按:批踢踢是以 BBS 電子佈告欄系統為主的一系列服務,期許在網際網路上建立起一個快速、平等、免費,開放且自由的言論空間)。

這樣讓我想到,批踢踢不愧是作為 Web2 相當了不起的一個里程碑,即使發展已逾 30 年仍蓬勃發展,每天都匯集大量的資訊與觀點。

而如今,享受時代的紅利的我們,正站在一個更了不起的轉折點上——迎接 Web3 趨勢的浪尖。簡單地說,Web3 的出現是對 Web 2 科技巨頭們「把用戶個資當成石油一樣開採和利用」現象的反動。

Web1.0:Read

Web2.0:Read, Write

Web3.0:Read, Write, Own

例如去年很火熱的 NFT 就屬於一種 Web3 工具,有潛力放大創作者的影響力。本週 討論區 有數篇 Web3 相關話題,集結收錄成一個子區;也是為本週 9/6(三)晚上的語音活動——邀請到 Web3 領域嘉賓——先暖暖身!

首先,帶您關注有關 Web3的精選文章

🔸創作者與Web3同行(2篇)

❏ 參與 GG18 後晉升為網路公民的心得文 by 陳建佑律師 Leo

GG18 是 Gitcoin Grants 18 的簡稱,這是 Gitcoin 公司的公益捐款專案,已經到了第 18 輪的「公共資金的大型分配實驗」,讓大家來參與在 Web3 世界關於「公共財」的募資活動⋯⋯。

而 Gitcoin Passport 是一個解決殭屍帳號問題而打造的身分認證機制⋯⋯參與者必須收集各項「Stamp」(印章)的身份認證,直到 Gitcoin Passport 積分達到 20 分以上的驗證門檻,才能被 Gitcoin 公司認證通過、當成一個真正的「人類」,個人的投票捐款才能算入各項公益專案的分配權重。

⋯⋯自己藉由參與「GG18」更深刻體會 Web3 世界的樂趣與成就,在社群裡集眾人之力與協助,我連滾帶爬地一口氣提升 Web3 技能與身份,經認證取得 Gitcoin Passport 後晉升為網路公民,更對於鏈上身分與人格在行為主體的真正對應(法律上與事實上)有更深的體悟。

閱讀筆耕 🙋 IMO

好酷!好像小學的時候,老師發給我們一本「乖寶寶護照」一樣,當上面蓋好蓋滿一定數量(類別)的里程碑時,就是一個被認證 Web3 世界裡的公民。

映昕 🙋 IMO

這篇真的寫很好耶~我覺得很適合一般人理解什麼是 gitcoin passport!

❏ 從單向到雙向的媒體革命──W3 展報創辦人熊太先森談「閱蒔計劃」與 Web3 媒體 by Jeffrey

熊太先森發現,投稿這麼多年以來,效果居然還沒有自己出版刊物來的好,此發現也讓他反思:現代的出版業界真的值得自己的追捧嗎?

現在出版業的作風與潛規則真的適合自己嗎?熊太先森參考了過往成功創作者的創業模式,並歸納出了三個核心的概念:創作、社群與 NFT。

Swift Evo 🙋 IMO

本篇以如何由 Web2 的出版社變成 Web3 世界的自媒體開始談起。 傳統出版業統領天下,文字創作者只能把自己的創作投稿,仰望出版社鼻息的局面被 Web3 打破了平衡。

如何利用讀者社群,結合 NFT 非同質化的特點,由一人團隊一步一步走至今日超過十人的團隊登上 Gitcoin Grant 18 全球華人社群的舞台。

🔸創作者の生活百想(1篇)

❏ 斑馬線上的智人進化論 by 雨果・Hugo

根據維基百科,斑馬(Hippotigris)其實是由四百萬年前的原馬進化,而智人(Homo sapiens)則是距今 25 萬年到 40 萬年間演變出來。 智人踏上斑馬線,這是一場由智人上演的進化論。

靖之🙋 IMO

這篇創作很天馬行空,但又跟現實聯結,又不失科學,我很喜歡那種感覺,這幾個面向交織的好棒!

雨果・Hugo 🙋 IMO

謝謝樓上靖之的回饋!某次我過斑馬線時,突然思考這躺在馬路上一黑一白的標示為什麼會叫斑馬線,除了外型很像斑馬紋路之外,還有更深層的意涵嗎?

後來一查發現,斑馬的身上一黑一白的班紋,用處非常多,除了混淆天敵的重要功用外,還有散熱、驅蚊等效果,而這些都是進化的結果。所以,我又從「進化」這個關鍵字,聯想到踏在斑馬線上的智人也是進化而來的。

就這樣我將斑馬線、斑馬、智人、進化等關鍵字串聯後,才誕生了這篇創作,也將發想創意的過程與你分享。

🔸創作者の心理學(3篇)

❏ 打破同溫層的社會實驗 by Telson Weng

社會學家 Chris Bail 拿推特用戶做了個實驗。他找了 1500 多名推特用戶,請他們追蹤「對立立場」的帳號。結果人們沒有變得中立,反而變得更極端、更堅守己見。

後來,他們發明了一套新方法,能夠更有效地改變反同選民的觀點,稱之為「深度遊說」(deep canvassing)。簡單來說就是:聊天,說說自己的事,聊聊對方的事,然後尋找共通點。

當人們開始溝通,發現自己以往妖魔化的對象其實也不過是普通人,而且跟自己一樣,會擔憂、會困擾、會難過、會同情、會愛時,人們才真正有可能朝中立靠攏。

同溫層不是用來打破的,是用來擴大的,而最好的作法,就是感受彼此的溫度。

雨果・Hugo 🙋 IMO

這篇文章提到即使在社群媒體閱讀對立面文章,也很難跳脫出自己支持的立場,這是確有其事。除了用同理心來思考作者的立場外,我也會抱持一種「或許有什麼是我不知道」的心態來閱讀,精髓在於從對立立場找出原本支持立場思考不夠綿密之處,但請記得仍要保持批判性思維。

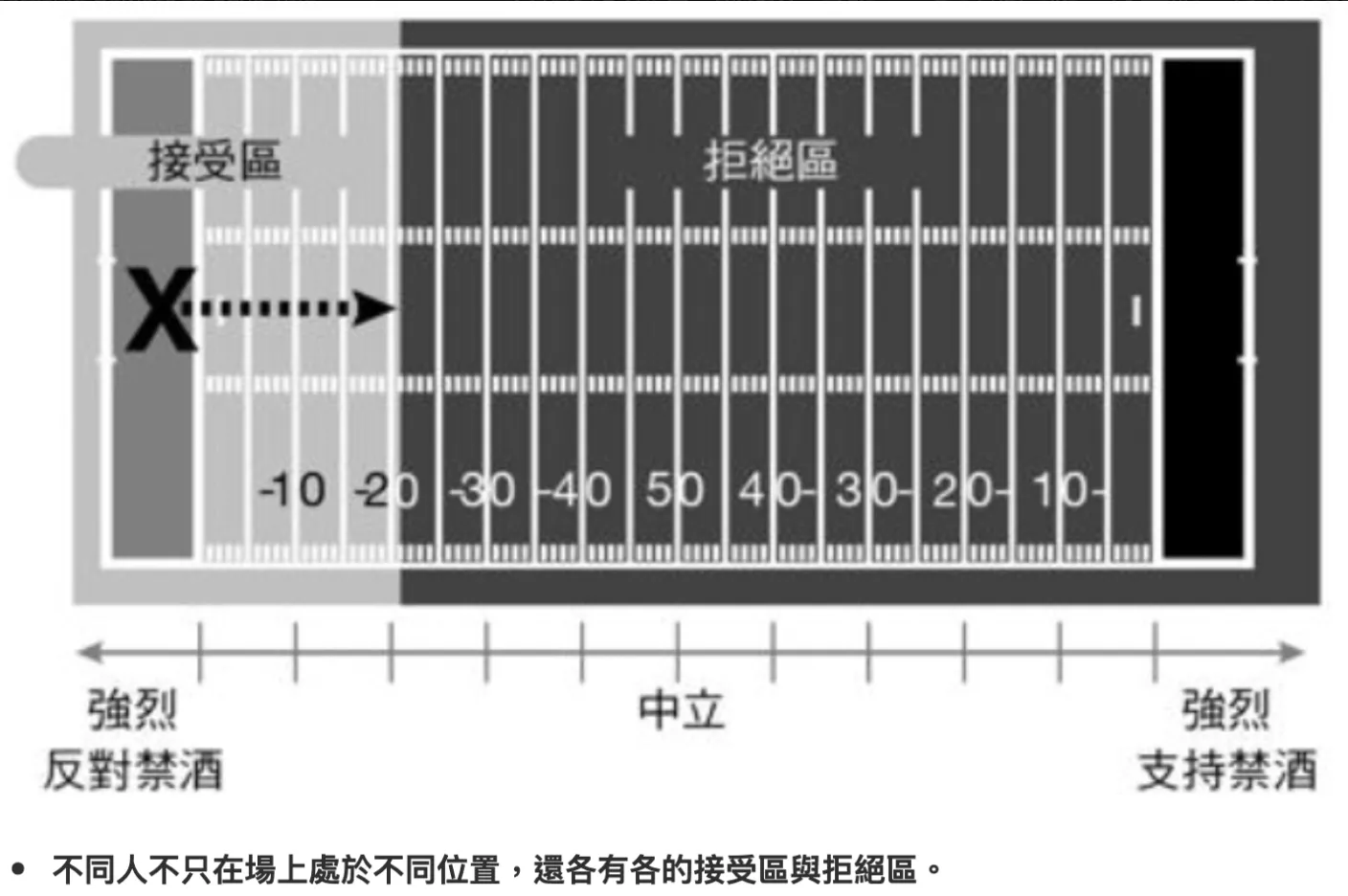

閱讀筆耕 🙋 IMO:每個人心中都有一座美式足球場

取材自《如何改變一個人》也有討論到「深度遊說」的話題。

原來,當一個「新資訊」進來時,人們會拿它參照「既定認知」,來決定接受程度。

書中請我們想像一座美式足球場(見圖)。資訊/認知落點位置附近有一段「接受區」,超出這個守備範圍就會來到「拒絕區」。

所以,若新資訊和既定認知相隔得太遠,往往會起到反效果;若隔得近,接受新觀點的機率就會提高。題外話,我們說選舉勝敗關鍵在於要爭取「中間選民」的支持,因為他們的「位置」是比較容易移動的,不是落在美式足球場光譜的兩側。

深度遊說就是用美式足球場上,跑衛逐漸往前推進的過程——最終,某個議題的「接受區」能夠重疊。

為了「改變場上相對位置」,從不引發爭議的「小事」談起、從離對方比近的位置(話題)著眼——雙方都同意、沒二話、沒有分歧的點——來拉近彼此之間的距離。

深度遊說不要求「同理、將心比心」,而是引導、鼓勵對方從「自身」經驗找出類似的情境;不要求「想像別人是什麼感覺」,而是回想「自己」有無類似感受的時刻。

❏ 無法自律怎麼辦? by 劉奕酉

那怎麼辦呢?只要折衷一下,不要把企圖或目標告訴所有人,而是向少部分能監督你、提醒你或支持你的人公開宣示,重點是:有些人願意說真話。

學習型社群之所以能發揮作用,大抵上就是這個原因。

加入一個線上或線下的社群,甚至是連結性更強、更頻繁的學習小組,可以讓一個人把「培養習慣」這件事放到優先項目的更高層級。

閱讀筆耕 🙋 IMO

不禁令人聯想到《WOL大聲工作法》,但劉奕酉老師這篇貼文的內容,似乎可以用在對這本書的反思;重新咀嚼以後提出(折衷)優化。 向規模小但連結性更強的社群,大聲「預做承諾、公開宣示」。

❏ 不告而別 by Angela Chen

經營自媒體是件勞心勞力的事,事關自己的理想及形象,得自律性地提供優質的文字或影像,也得常與閱聽者互動。

如果投入諸般心力,卻發現閱聽者寥寥無幾,或未獲得正向的回饋,或未獲得應有的關注,或無法獲得預期的利益,也許就會選擇不告而別。

雨果・Hugo 🙋 IMO:莫忘初衷

這篇文章從自身被不告而別的經驗出發,並歸納可能的2種原因:社交疲累及不符期望。 進一步,再延伸到自媒體經營者會停更、離開的圈子的原因。

關於不符期望這題,我個人認為無解,因為閱聽者的反應的確較難掌握,但若照著閱聽者的口味而一味迎合,又可能會與初衷相違背,這對自媒體創作者來說是很兩難的局面。

我經營讀書會已經五年多的時間,也遇到人來來去去的,那我會特別在意嗎?一開始可能會,後來用同理心去思考,每個人在人生不同階段本來就會有自己在意的事,如果他選擇離開,那真心祝福未來一切順利。自己這樣放寬心後,得失心也不會那麼重,看待每一段關係也會更坦然一些。

閱讀筆耕 🙋 IMO:珍惜每一次「不期而遇」

做自媒體或是經營讀書會,的確,有時會受到「不告而別」情感上的打擊⋯⋯。

但是,有陰影的地方,必有陽光。

經歷春風秋雨、夏炎冬寒,來來去去之間,也會有那些美好的「不期而遇」,遇見更多日常生活中沒照過面的「陌生人」能給予很大的支持和動能,共勉。

Shih Yun 云C 🙋 IMO

我對於經營讀書會或是部落格的人很佩服,也很感恩。

因為你們的無私分享,讓很多人受惠,因為你們的文字獲得滿滿的能量。

但你們也常常會遇到來來去去,不告而別的人,或是用心經營的部落格或自媒體未獲得正向的回饋。

但確實每個人在人生不同階段本來就會遇到自己更在意或更需要花心思的事——畢竟每個人都是一天 24 小時。

有時真的也是沒有心力再一一互動。

所以,時時回歸自己的內心,如果持續做這些事情會讓自己開心 😃,那就祝福每次來來去去的關係,各自都能往更好的地方去。

寬恕他人,也是寬恕自己,得失心不重,也不會因為每個關係的轉變而無法釋懷了 😄💗

你們都好棒 👍💗

電子報的最末,要帶你預告 9月 6 日(三)Matters【創作者經濟 IMO】頻道的語音活動,我們邀請到的嘉賓是 DC加密客(以下簡稱D大),我們將訪問他如何運用核心遷移能力,轉戰浩瀚的 Web3 領域。

❏ IMO 人物誌 @DC加密客 找出核心遷移能力,無痛轉戰 Web3 新世界

D大在加密貨幣圈是一名活躍推廣者,過去曾在全球最大加密貨幣交易所【幣安】擔任隊長,協助推廣加密貨幣教育,現在是多個知名交易所合作(Bitget、Bybit、OKX)的 KOL,致力於打造去中心化未來金融生態。

難能可貴的是,他在這條路上堅持的時間已經將快要十年了。

D大回想從 2015 年起,多數人視加密貨幣為潘朵拉的盒子——彷彿打開後就會遭遇不幸,而他則相信自己透過網路查詢國外媒體的中立客觀資料後,進場投資比特幣。

從職業軍人轉換到加密貨幣全職投資者,跨越的幅度非常大,他是運用了哪些可遷移的能力?又是如何樹立起強大的信心,面對誤解批評與風浪依然泰然自若,繼續前行?

❍ 時間:2023/09/06(三)20:00(時長約 1 小時)

❍ 地點:Google meet

❍ 主持人:雨果.Hugo

❍ 嘉賓:DC加密客

🔔 按有興趣開啟活動通知

https://discord.gg/phqAHnkBFV?event=1138076890112987198