嗨!第一次使用 mirror.xyz,很多操作還在摸索中,請多多包涵!

這份電子報每週精選數則 Matters【創作者經濟】討論區的交流,鼓勵大家踴躍說出自己的觀點,所以取「IMO」(In My Opinion)作為名稱中的一部分。

我們關注各種對「創作者經營」有益的各種話題,例如創作技巧(不侷限於寫作)、心態及習慣養成、閱聽方法(輸入)、筆記方法(輸出)、文案、SEO、社群經營、數位行銷、數據分析、不同創作平台比較⋯⋯終而實現創作有價,結成「創作者經濟」的果實。

平行閱讀法 by 文科教授的跨域國文學習筆記

找出兩本領域相同,但切入點不同的書,尋找其共通點和相異點,培養綜合、多元的思考習慣。

@閱讀筆耕 🙋 IMO

只要保持開放的心態,當閱讀量到一定程度(養成定期閱讀習慣),因為每個人勢必有自己的「守備範圍」(關注的領域),每每看到類似主題的書籍,多半會收來讀看看,也就自然而然達成「平行閱讀」的效果。

比照「書籍」的平行閱讀,當我們能把這個方法應用在「媒體」識讀時,也就是對同樣一件事情小心查證,儘可能搜集多方觀點,不輕易被帶風向,就是最好的「平行閱讀」實踐。

你一定有專業。把它寫出來就贏了,但你沒寫 by Jemmy Ko

「知識詛咒」是心理學專有名詞。

它的意思是說:你跟別人溝通的時候,會錯誤的假設別人和你一樣,擁有相同的背景和專業知識。

但你忘記了,真正的客人、會來買咖啡器材的客人,可能連一杯咖啡都還不曾自己泡過。

@雨果・Hugo 🙋 IMO

「知識的詛咒」是指你以為你知道的,別人一定也會知道。

當我們落入這個詛咒中,其實等同放棄了很多創造發燒話題內容的機會啊⋯⋯ 那怕你只是某個領域的小咖,隔行如隔山,你的經驗對別人來說都是新鮮有料的!

@閱讀筆耕 🙋 IMO

我覺得一邊在寫的時候,一邊勾勒著「發表的地方是什麼場景 where?發表給誰看 who?」就可以時時刻刻有個內心警戒浮標:

-

要不要用上某些詞或術語,有沒有替代詞?

-

如果要用,是直接給他一個中文翻譯就好了嗎?

-

如果要用,要不要註釋/解釋?要註解到多少程度?

-

如果要解釋,是要用比較正式嚴謹的「定義」去說明呢?

-

如果要解釋,還是用比較生活化的「譬喻、類比」去描述呢?

-

要不要給它一個超連結導引到更詳盡的地方?

就拿 ZK-Rollup 這個詞彙為例子,如果是在 🎇.加密貨幣 頻道使用,可能考慮直接英文拋出去就完事了;但若是要在別的平台/媒介用到這個詞,就會想像一下上述提到的 where & who,然後決定用多少分的「白話」去稀釋它。

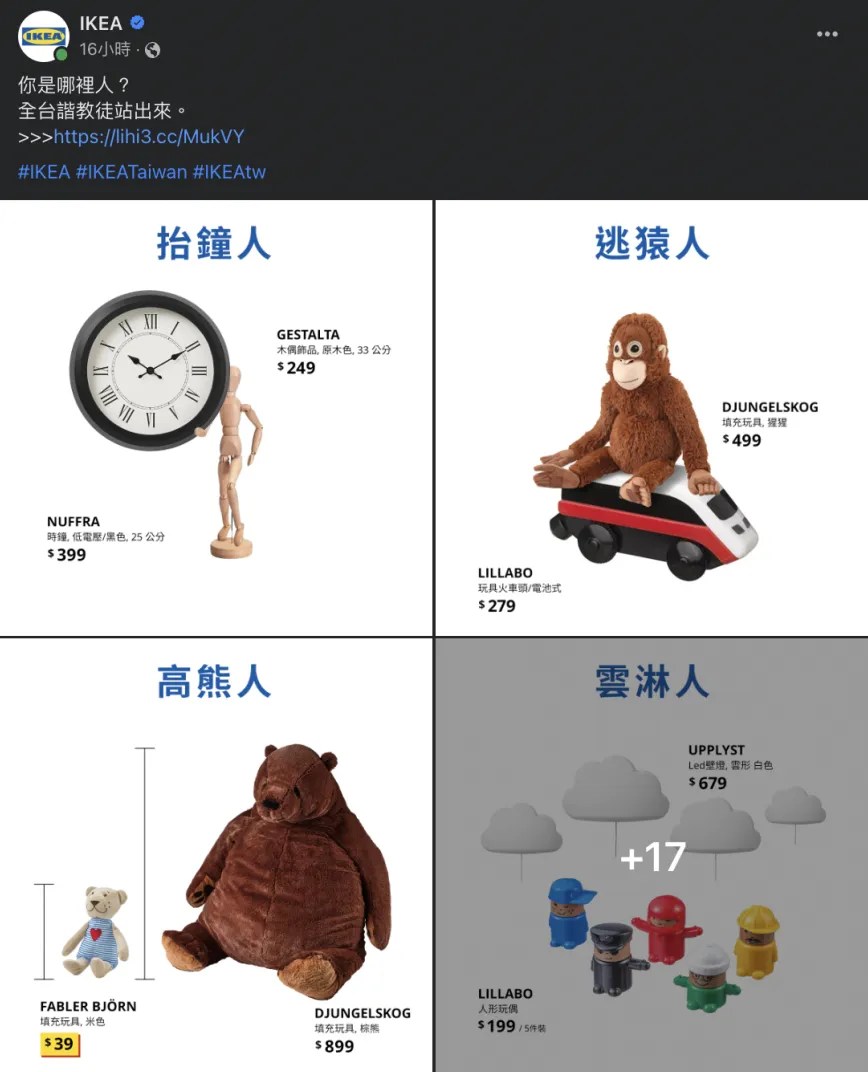

全台諧教徒站出來 by @IKEA

閱讀筆耕 🙋 IMO:饒富興味的脈絡

這篇 IKEA 文案令我聯想到「湯米故事屋」粉絲專頁。

兩者都是運了手邊唾手可得的大量素材,在高自由度的沙盒情境裡「組合」出有趣、有梗的貼文內容。 數字我胡謅,假設 IKEA 販售 10,000 件商品,是為大集合;而此篇貼文使用了 30 樣素材是小集合,那麼「台灣地方都市」就是其篩選的脈絡。

此前我曾執行過一篇貼文撰寫,我得在廣泛的幣圈名詞縮寫大海(大集合)裡,找出 8~10 個名詞(小集合)作策展(受限於 IG 每則貼文圖片上限為 10 張), 而我最後使用的脈絡是「星爺劇照梗圖」,主題定調為:看星爺電影,學正港幣圈人「縮」話——和這篇 IKEA 貼文使用了類似的手法(不過流量差多了,哈哈)。

不只是貼文,我們應為任何創作找到脈絡,特別是在「素材爆棚」的情況下;即使是老題目,找到新的切入點,體現在策展方式的新意(心意),就能呈現出饒富興味的作品。

你對現實世界的看法或認知(左 vs 右)

閱讀筆耕 🙋 IMO 📣:BA、AB

從這張圖給我的 idea 是,如果我們做一場簡報,(通常是一開場)要向群眾簡單勾勒出「Before vs After、PlanA vs PlanB」兩種狀態時,可以用上這樣的呈現手法(簡單的字,配上極簡的示意圖,有畫龍點睛之效)。

接下來後續的簡報,就可以從方才勾勒出的 B、A(A、B)兩點各自展開細節陳述,這番呈現脈絡順順的,文章也可以這樣寫,穩穩的。

如何提升思考力?by 劉奕酉

在談論這個問題之前,我想先破除大家對於思考的迷思。 1⃣ 思考,不全然都是有益的。 2⃣ 思考力沒有及格線,必須與時俱進。 3⃣ 思考的習慣養成,比質與量更重要。 4⃣ 思考,不一定要有正確答案。 5⃣ 思考不是單獨的訓練,而是與環境、閱讀的連動。

雨果・Hugo 🙋 IMO

這篇文章針對思考列舉常見迷思,我覺得寫的很到位。

假性思考的部分讓我會心一笑,因為職場上的確不乏有這樣的場景:會議結束前主管要請大家發言提出看法,有人滔滔不絕講了很多,其實是鸚鵡學舌,把剛剛會議上提到的部分再換句話說,卻沒有提到自己的觀點。

又我們常常認為思考需要特別上課來訓練,其實上課很多時候只是提供一個方向、或幫你點出問題,剩下的修行就在個人了。

就好像去健身房,你長出來的肌肉,不是因為教練帶著你做的那一小時左右的重量訓練而來,而是你給自己訂下目標持之以恆的訓練、以及日常飲食的控制等等。你會越變越好,多數是因為日常生活中養成良好的習慣,產生良性循環,把你推往正確的方向。

閱讀筆耕 🙋 IMO

引述自貼文中最後一大段:

如果要進一步提升思考的層次,我們可以試著去思考如何告訴別人:這是一本什麼樣的書?能帶來哪些效益?

我們可以用「費曼技巧」(費曼學習法)來告訴別人;也可以把「書」一詞可以置換成「主題」,先從輕量化、感興趣的事物下去實踐、練習。

-

歡迎訂閱【創作者經濟 IMO】電子報

https://creatoreconomyimo.substack.com -

一起來「Matters 創作者經濟頻道」即時交流https://discord.com/channels/902816652347977758/1125636029676785674