前言

2023年8月15日,新加坡确定了针对稳定币的最终监管框架,成为全球首批将稳定币纳入本地监管体系的司法管辖区之一。作为加密热土,新加坡从未停止对加密行业监管的探索和努力。本文将详细阐述和剖析新加坡加密立法的发展历程和重要法令。

核心观点

♦ 新加坡起初以金融开放的态度拥抱加密行业,但自2022年众多加密巨头倒台以来,MAS的监管政策趋于收紧,对加密资产保持着友好但不宽松的态度,尤其不看好加密市场的投机交易行为。

♦ 2023年8月15日,MAS最终确定稳定币监管框架,对监管范围、储备金和赎回期等方面提出详细要求,如支持稳定币的准备金必须持有低风险和高流动性资产,这些储备金在任何时候都必须等于或超过流通中的稳定币的价值。此监管框架对大型企业和银行是利好消息,对中小企业不友好,合规成本很高。

♦ 《支付服务法》(Payment Service Act, PSA)于2020年1月生效,涉及加密货币的要求主要在电子货币和数字支付代币(DPT)方面,比特币和以太币等均属于DPT,稳定币不属于e-Money,会根据实际情况决定稳定币适用的监管框架。MAS对两者采取不同的监管方式,如eMoney重点关注消费者保护而DPT则重点关注反洗钱和反恐融资。

♦ 新加坡针对加密交易所的相关政策也愈加严格。今年7月,MAS表示将要求DPT服务提供商在今年年底前将客户资产交由法定信托机构保管,帮助降低客户资产受损的风险,并在DPT服务提供商破产时便于收回客户资产,防止FTX的悲剧重演。MAS还将限制DPT服务提供商为其零售客户提供借贷和抵押服务。

1、背景详述

随着全球一些经济大国,如中国、美国和英国在加密监管方面不断收紧政策,大量加密公司选择涌入新加坡发展,新加坡俨然成为了加密行业的避风港,包括以太坊创始人Vitalik Buterin和币安创始人赵长鹏在内的许多行业大佬均移居或常驻于此。起初,新加坡勇气可嘉,以“金融开放”的态度逆流而上,监管机构对加密货币和区块链行业表达了极其友好和开放的态度,也通过其友好的监管环境和低税收等政策吸引了众多加密企业,但同时也助长了潜在的违法活动与金融风险,尤其自2022年加密寒冬开始,曾经的加密热土新加坡开始重新审视加密货币和区块链,监管政策也一再收紧。从下文的监管政策发展轨迹我们可以清晰地观察到新加坡态度的微妙转变。

自2014年以来,新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore,MAS)作为新加坡的中央银行和综合金融监管机构,便不断就与虚拟货币交易相关的重大风险对投资者做出提醒,对web3行业进行必要监管。2017年8月,MAS提出意见称,如果代币以证券形式构建,ICO则必须遵守旨在保障投资者利益的现行证券法。在2017年8月10日与商业事务部联合发布的消费者咨询中,MAS还建议投资者进行尽职调查,以了解涉及数字代币的ICO和投资计划的潜在风险。不过,当时新加坡金管局虽然专门针对潜在的洗钱和恐怖主义融资风险对新加坡的虚拟货币中介机构进行了监管,但表示除此之外不会对虚拟货币本身进行监管。2017年10月,新加坡金管局常务董事Ravi Menon在接受彭博社采访时曾表示:"到目前为止,我还没有看到想要监管加密货币的依据。”同年11月14日,MAS发布《数字代币发售指南》,指南规定如果数字代币属于《证券和期货法》(Securities and Futures Act, SFA)规定的资本市场产品(Capital Markets Products,CMP),则将受到金融管理局的监管,资本市场产品(CMP)包含证券、债券、衍生品合约、集体投资计划等。2017年12月,比特币价格从1000美元飙升至近20000美元,市场对加密货币的追捧和情绪日益高涨,此时新加坡金管局进一步强调,公众应 "极其谨慎"行事,并了解此类投资所伴随的重大风险。新加坡金管局特别警告说,加密货币价格的飙升很可能是由投机活动推动的,因此价格急剧下降的风险很高,而且加密货币投资没有监管保障措施。2019年1月14日,新加坡通过了《支付服务法》(Payment Services Act,PSA),PSA法案将账户发行、国内汇款、跨境汇款、商户支付、电子货币e-Money发行、数字支付代币DPT服务和货币兑换这七类支付服务纳入支付牌照监管范围。

新加坡的监管政策近年来不断收紧。2022年算法稳定币TerraUSD崩溃,加密借贷公司Voyager Digital、Celsius Network 和 BlockFi、以及总部位于新加坡的加密对冲基金Three Arrows Capital和后来的FTX等加密巨头纷纷倒下,淡马锡投资亏损2.75亿美元,新加坡超4%的公民在FTX进行过交易,这些极端事件无疑为新加坡的形象蒙上了阴霾,险些带来系统性风险。新加坡金管局也下决心打击扰乱市场秩序的作恶者,绝不允许任何不负责任的行为或创新破坏其信誉,毕竟信誉对新加坡金融体系至关重要,新加坡有序且稳定的政策是大家喜欢在新加坡创业的主要原因。2022年1月,新加坡金管局出台措施,限制加密从业者在公共场所推销和宣传加密货币服务,从业者只能在自己的社交媒体平台上做宣传,并禁止以淡化风险的方式描述加密货币交易。2022年10月26日,即FTX于2022年11月11日申请破产前约两周,新加坡金管局发布了两份咨询文件,提出了降低加密货币交易中损害消费者风险的建议措施(《数字支付代币服务建议监管措施咨询文件》),以及支持稳定币在新加坡数字资产生态系统中发展的建议措施(《稳定币相关活动建议监管方法咨询文件》)。2023年8月15日,MAS宣布了稳定币最终版监管框架,成为全球首批将稳定币纳入本地监管体系的司法管辖区之一,其监管框架也极有可能成为未来其他国家和地区关于稳定币监管法规的模版和趋势。此外,新加坡针对加密交易所的相关政策也愈加严格。今年7月,金融管理局表示,它将要求数字支付代币(DPT)服务提供商在今年年底前将客户资产交由法定信托机构保管,帮助降低客户资产受损的风险,并在DPT服务提供商破产时便于收回客户资产,防止FTX的悲剧重演。MAS还将限制DPT服务提供商为其零售客户提供借贷和抵押服务,虽然这一措施尚未形成正式法令,币安也在其长达8页的反馈意见书中提出了多种灵活变通的措施并提醒当局关于第三方托管机构的风险问题,但对DPT服务商要求越发严格已是大势所趋。下文就稳定币监管和PSA法令做详细分析。

2、稳定币监管

金融稳定委员会(FSB)将稳定币定义为加密资产,是旨在保持相对于特定资产(通常是法定货币或商品的单位或商品)、资产池或一篮子资产的稳定价值的加密资产。此外,与其他加密货币一样,稳定币是一种可以通过点对点方式进行转移的工具,可以使用私人加密钱包进行点对点转账,或通过第三方服务提供商进行转账。新加坡金融管理局于2019年12月23日发布了一份关于电子货币和数字支付代币(DPT)的咨询文件,该文件是MAS对于监管用作支付工具的稳定币的一次早期尝试。后来到2022年10月26日,MAS发出关于稳定币的拟议监管政策咨询文件,在咨询文件中金管局表示,如果受到良好监管,稳定币有潜力发挥可靠的数字交换媒介作用。根据《支付服务法》(PSA),稳定币被视为DPT。因此,提供稳定币交易和/或促进稳定币兑换服务的实体将属于受监管的DPT服务范围。由于之前PSA没有出台监管措施来确保稳定币保持高度的价值稳定性和任何相关的稳定机制,因此在2023年8月15日,MAS正式发布了稳定币监管框架以及对上述咨询文件的反馈。今年6月,英国通过了一项法律,赋予监管机构监督稳定币的能力,但目前还没有具体的规则。与此同时,香港正在就稳定币进行公众咨询,并争取在明年引入监管。新加坡则已领先其他地区成为全球首批正式将稳定币纳入本国监管体系的国家,意义重大。

2.1 监管范围

在咨询文件中,MAS将稳定币划分为与单一货币挂钩的稳定币 (SCS) 和非SCS(如与一篮子货币或其他资产/商品挂钩的稳定币。与单一货币挂钩的稳定币在支付和结算方面具有更强的使用价值。此次回应则明确了新加坡稳定币框架的监管范围仅包括与新加坡元或在新加坡发行的G10货币挂钩的新加坡稳定币,其他类型的稳定币(如算法稳定币)不会被禁止在新加坡境内发行、使用或流通。这些稳定币,包括在新加坡境外发行或与其他货币或资产挂钩的新加坡稳定币,将继续受现行的DPT监管制度约束。货币是国家主权的象征,他国本无权管理,而MAS能将同G10货币挂钩的稳定币也纳入其监管范围,是一项重要的监管创新。

此外,MAS将"稳定币发行服务”也纳入了监管范围,这项额外的受监管支付服务指稳定币发行商所从事的必要活动,包括保管发行商发行的稳定币和管理支持稳定币的储备资产。值得肯定的是,MAS非常灵活地将稳定币发行商分为银行和非银行SCS。关于非银行的SCS 发行商,不要求SCS流通量不超过500万新元的SCS发行商遵守SCS框架下的要求,任何预计或打算其SCS流通总量超过500万新元,并希望其SCS获得认可的SCS发行商,都必须符合SCS框架的要求,申请MPI牌照,以开展 "稳定币发行服务"。对于银行稳定币发行商,新加坡金管局承认,完全准备金资产支持的稳定币和代币化存款(属于银行负债)所使用的价值稳定机制存在差异,因此,MAS将把银行代币化存款排除在SCS监管框架外。银行也必须发行100%资产抵押的稳定币,但需要注意的是,银行并不需要申请MPI牌照。如果银行SCS发行人设计的代币符合SCS监管框架下的同等标准,新加坡金融管理局将保留将某些代币视为稳定币的灵活性。

2.2 储备金要求

MAS要求在任何时候,SCS发行商的储备资产估值都至少为未偿付SCS流通规模的100%,且发行商被禁止提供其他非发行服务(如借贷、押注、交易数字支付代币),也不能持有任何其他实体的股份,这样做的目的是防范和降低SCS发行商的风险。尽管如此,上述被禁止活动其实仍可从其他相关实体(如SCS发行商没有股份的姊妹公司)进行。用于支持SCS的所有储备资产必须存放在独立账户中,与不属于储备资产的自有资产进行账户隔离。此外,新加坡金管局还同意可允许由海外托管人托管资产,条件是这些托管人的最低信用评级为 "A-",并在新加坡设有受MAS监管的分行,以提供托管服务。

在储备资产构成上,储备金只被允许投资于现金、现金等价物和剩余到期日不超过三个月的债券,其中的现金等价物不包括货币市场基金。类似USDC将90%的资产投向货币市场基金,以及USDT投资一些商业票据的行为,都是不满足MAS监管规定的。稳定币发行商Tether和Circle都对新规则表示欢迎。储备资产须接受年度审计,并每月进行独立验证,月度报告将在发行商网站上公布。

赎回方面,受新加坡金融管理局监管的SCS发行商必须在五个工作日内将面值退还给持有人。赎回时限旨在保持对用户要求的响应,并确保发行商在各种压力情况下有足够时间有序地进行赎回,从而在两者之间取得平衡。赎回条件(如有)必须合理且须提前披露。

另外值得注意的是,如果发行商希望其稳定币在SCS框架下被认可为 "新加坡金管局监管的稳定币",其SCS只能在新加坡发行,而不允许在多个司法管辖区发行。MAS认为,鉴于全球范围内的稳定币监管尚处于起步阶段,很难与其他司法管辖区建立监管等效与合作关系,因此很难监测和确定海外司法管辖区持有的储备资产是否充足和可用,而这些储备资产可能会被用于另一司法管辖区的赎回请求。

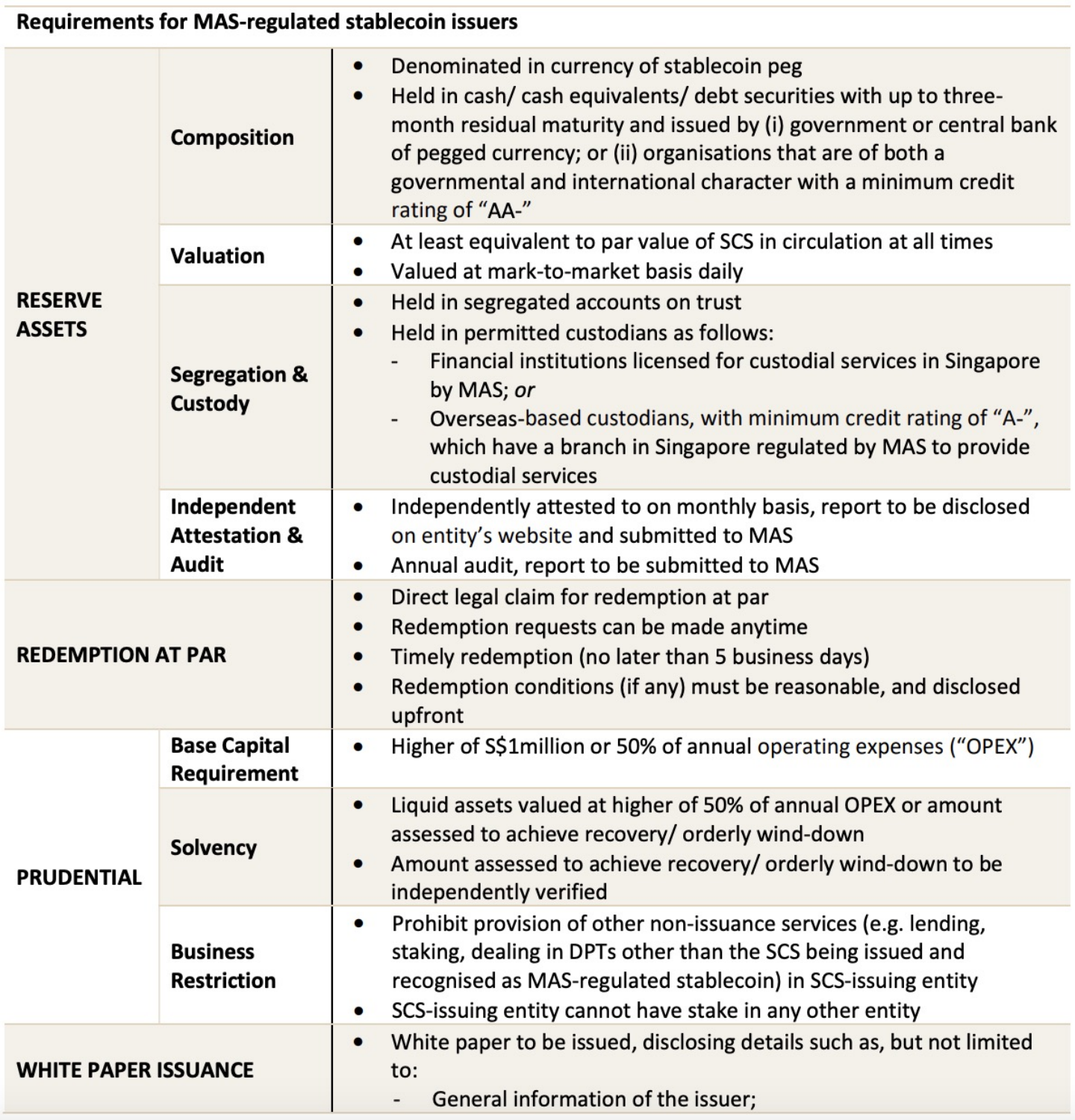

MAS发布的官方文件对稳定币监管框架做了一个很好的总结如下:

就现有监管框架来看,目前比较有争议的一点是SCS发行商只能在新加坡发行稳定币的要求,目前一些稳定币已经成为全球通用稳定币,在不同地区和不同公链上发行。若发行商履行MAS的上述要求,则可能会丧失其市场竞争力。新加坡金管局表示将继续关注与稳定币有关的全球监管和技术发展,随着稳定币监管的逐渐成熟,可能会考虑与其他司法管辖区建立正式的监管合作机制。

综合来看,稳定币监管框架的最终确定将使稳定币发行商对新加坡的SCS监管要求更加清晰和明确,对全球稳定币监管起到了示范作用,意义深远。鉴于稳定币不断演变的性质和全球稳定币监管环境的持续发展,新加坡金管局表示将继续关注稳定币领域的发展,以期将其他类型的代币纳入SCS框架。虽然合规稳定币可以有效规避风险,提升用户信心,维持金融稳定,但要成功在新加坡发行合规稳定币,合规成本还是相当高的,对于实力雄厚的银行和大公司来讲是利好措施,因为其护城河进一步加深,竞争优势明显,尤其是银行发行稳定币不需要MPI牌照;而对于中小企业,尤其是初创企业来讲,发行合规稳定币的可能性被进一步降低,目前的监管政策并不友好,申请MPI牌照动辄耗时1-2年,真正能拿到牌照的企业数量也并不多。

3、《支付服务法》

《支付服务法》(Payment Service Act, PSA)于2020年1月生效,对新加坡的支付系统和支付服务提供商进行监管。支付服务是一个快速发展的行业,新的支付解决方案使数字支付更快、更便宜、更方便,但也带来了新的风险,因此新加坡金融管理局认为有必要审查并更新其支付监管框架,它将之前《支付服务(运营)法》和《新加坡货币与支付条例》中的要求合并为一项法律。《支付服务法》扩大了新加坡金管局的监管范围,以应对现有支付服务带来的新风险,并纳入新的支付服务。通过模块化和基于风险的监管方法,《支付服务法》建立了一个灵活的监管框架,可以有效减轻支付服务提供商失败的影响,同时促进新加坡支付行业的进步。

根据《支付服务法》,任何提供任何类型支付服务的实体都需要获得许可证,才有权开展提供该类型支付服务的业务,除非另有豁免。该法案规定了七种类型的支付服务,其中和加密资产有关的包括 "数字支付代币服务"(DPT)和e-money。根据MAS的规定,反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的适当要求将通过根据《新加坡金融管理局法》发布的通知对相关持牌人实施。在《支付服务法》生效后,新加坡所有支付型代币发行商或兑换服务商都必须满足反洗钱和打击资助恐怖主义行为的要求。

3.1 DPT服务

根据PSA,"数字支付代币"(DPT)是指任何价值的数字表示(不包括被排除在外的价值数字表示),并且:

-

以单位表示;

-

不以任何货币计价,其发行者也不将其与任何货币挂钩;

-

是部分公众所接受的交易媒介,作为货品或服务的付款或清偿债务的付款;

-

可以电子方式转让、储存或交易;

-

符合管理局规定的其他特征。 提供DPT服务的主体需要获取标准支付机构牌照(Standard Payment Institution License)或主要支付机构牌照(Major Payment Institution License)。DPT服务包括DPT的直接交易服务(如购买、出售、法币兑换、币币兑换)以及为交易DPT提供便利的服务(如交易所、托管机构、钱包服务等)。

3.2 电子货币(eMoney)服务

电子货币(eMoney)是以电子形式存储的货币价值,其本质上是法定货币的电子形式,具备如下特征:

-

以法定货币计价,或与法定货币挂钩;

-

已预先支付,以便通过支付账户进行支付交易;

-

被发行人以外的人接受;

-

代表着对发行人的一项债权。 根据MAS的区分:(1)eMoney是单一法定货币的数字表现形式(如数字人民币),而DPT不需要与任何法定货币挂钩;(2)eMoney是一项对其发行人的债权,而DPT则不是,DPT甚至不需要发行人来发行(如比特币和以太币)。此外,MAS特别提到稳定币不属于e-Money,会根据实际情况决定稳定币适用的监管框架。MAS考虑到eMoney和DPT两种不同的支付服务都面临各自不同的风险,因此对两者采取不同的监管方式,如eMoney重点关注消费者保护而DPT则重点关注反洗钱和反恐融资。

根据PSA的规定,提供电子货币发行服务的主体需要取得标准支付机构牌照或主要支付机构牌照之一。电子货币发行服务即向任何主体发行电子货币,目的是让该主体能够进行支付交易。仅就电子货币发行服务而言,如果一天之内发行的电子货币总价值超过500万新加坡元(按照一年平均值计算),则需要取得主要支付机构牌照,否则取得标准支付机构牌照即可。

2022年1月17日,MAS发布《向公众提供DPT服务之指南》,指出DPT具有高风险性,不适合公众参与,要求DPT服务商避免在公共场所或大众社交媒体上宣传DPT服务,只能在公司网站和应用及社交账号上推广其DPT服务。2022年4月,新加坡议会审议通过《金融服务与市场法案》(FSM),要求数字代币发行方和服务提供方需取得有效的金融牌照,并提出了更高的反洗钱、反恐怖主义融资要求。2022年10月26日,新加坡发布了针对DPT服务监管措施的公众咨询文件,计划进一步细化对DPT服务的监管政策,以降低DPT交易中风险和保护投资者。从上述细则和后续发展可以看出,从2022年开始,MAS对DPT的监管政策日益收紧,受到加密行业剧烈波动的影响,MAS也将推出更加严格的措施打击金融犯罪,监管侧重点也会继续在反洗钱和打击恐怖融资方向。

4、总结

新加坡近几年的加密监管政策一改往日超前的开放姿态,对加密资产保持着友好但不宽松的态度,尤其不看好加密市场的投机交易行为,新加坡看好且欢迎的是负责任的数字资产创新。政府层面一直在进行投资者教育,提示风险,不鼓励散户参与,以此进行正确引导,尤其自2022年众多加密巨头倒台以来,为避免重蹈覆辙FTX的覆辙,新加坡对中心化交易所等DPT服务商的要求愈发严格,其最新确认的稳定币监管框架对中小企业来讲也不算友好。但值得肯定的是,MAS一直在对加密行业做监管方面的有效尝试,而不是消极或一刀切的态度,日益完善透明的监管体系也为加密从业者指明了合规路径,其条款制定也极具灵活性和创新性,稳定币监管框架为全球监管体系起到了模版和示范作用。综合来讲,在近期的未来几年,从全球范围来看,新加坡依然是对加密较为友好的国家之一。