話說1980年代前途談判之初,大部份港人寧願維持英治現狀,不想受共產黨統治,最後卻演化為各界大團結見證中英達成協議,支持主權移交。到底那幾年發生過甚麼,本來民意為何沒有作用?當時無法參與談判的港人如何在狹縫中變政治籌碼?不同階層、團體和政治領袖做過甚麼?為探討各路人馬角色,這裡先以編年方式,梳理從麥理浩訪京到聯合聲明簽署期間,好些值得留意畫面,為此後要分享的歷史材料提供基本脈絡。

1979年

物業市道興旺,本地華資抬頭。港督麥理浩營造中英空前良好氣氛,港商陸續北上投資,為中共開放政策引入技術和資金。然而銀行界開始擔心新界租約未解決,按揭未能跨越九七。港督訪京欲與領導人鄧小平談賣地期限不果,回港後只囑投資者放心,無法抹去前途陰影。

解密百年香港 遊園舊事‧一國兩制出台(2007年8月14日)

1979年1月1日中美建交公報正式生效。美國在該公報中首次確認(recognize)「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」,但在3月底通過《臺灣關係法》維持台海現狀,保留與台灣非官方往來。

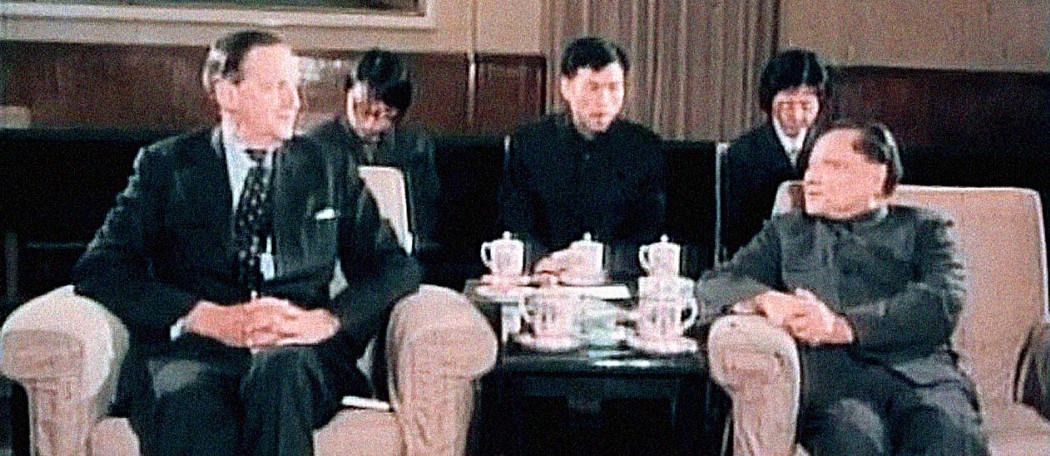

1979年3月29日港督麥理浩訪京會見中共中央副主席鄧小平,要求改寫新界租約期限不果。回港後,麥理浩只轉述鄧小平說話叫投資者放心,陪麥理浩上京的行政局首席議員簡悅強則突然辭職。

解密

百年香港 九七大限‧秘密交手(2007年8月15日)

1979年4月11日全國政協霍英東響應中國旅遊部門計劃,與當局簽訂協議,投資2億港元建廣州白天鵝賓館,打造開放政策示範單位。白天鵝賓館於1982年10月部分開業,1983年2月正式營業。

19

83年白天鵝賓館開幕,廖承志等中共官員到賀。[《不走回頭路:從中山溫泉賓館到廣州南沙海濱新城》(2000)]

1979年5月7日中國外交部長助理宋之光接見外國記者時表示港澳問題將還有「18年」時間,不用著急。評論指此言是變相公開承認新界租約和九七大限。

1979年7月5日英駐華大使柯利達(Percy Cradock)向中國提交備忘錄,提出由樞密院頒佈敕令,允許新界土地不設期限跨越1997年。英方解釋這純粹為解決本地法律問題,不影響中國對港立場。到9月,中方回覆強調備忘錄不符中方政策,若英方不聽勸告,可以想像中方「可能做出的反應」。

PREM19/0789 Future of Hong Kong Part 1, f212–213.

1979年8月8日霍英東聯同利銘澤、何賢等港富商與中國當局簽訂協議,以十年補償貿易形式合作興建中山溫泉酒店,總投資額四千多萬港元。中山溫泉翌年12月落成,成為首個中外合營酒店。

19

80年底中山溫泉開幕,中共政要盧緒章、梁威林、劉田夫、楊尚昆、梁靈光等參與剪綵。[《霍英東:風範長存》(2007)]

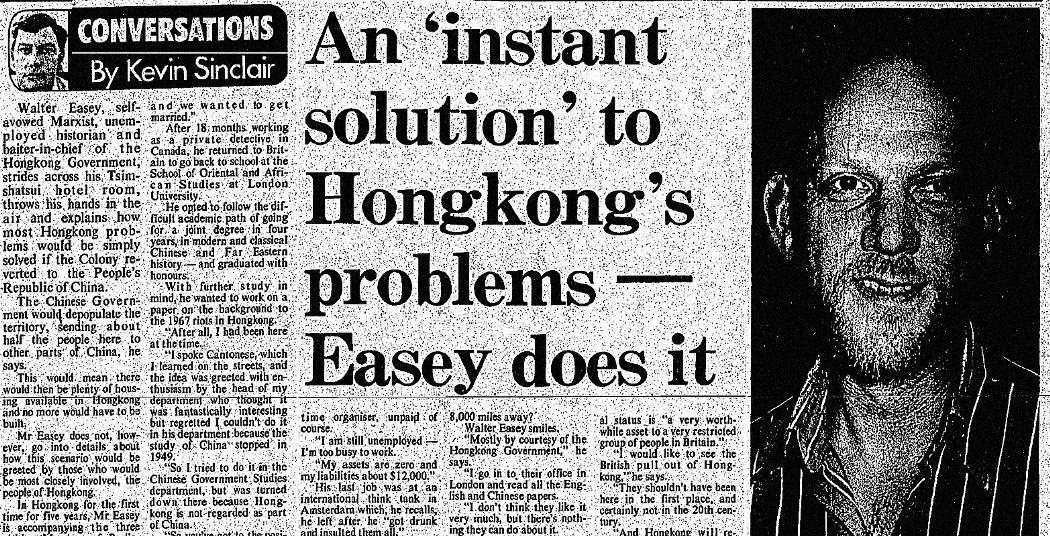

1979年9月15日英國民間組織者Walter Easey綜合當時英方公開資料推測,租約問題不可能折衷解決,為免資金流走,中英雙方會定出確實日期,將香港交給中共。

SC

MP(1979-9-16)

1979年10月7日及28日中共主席兼國務院總理華國鋒分別在北京及訪英時強調香港投資者可放心。

1980年

中英避談香港問題,實則各自籌謀。英方既派政界領袖訪京探路,又通過國籍法限制香港英籍人士權益;港府提出改革地方行政,由於下放權力有限,被質疑是為撤退粉飾太平;中方則忙於應付開放帶來人口逃港問題,到港府即捕即解才改善。此時,中國躍升為香港最大轉口市場,京官亦透過各種經濟合作,加緊會見香港精英商賈。

全國政協

霍英東經常組織香港工商界北上參觀,圖為1980年霍與胡應湘、馮景禧、郭炳湘、李嘉誠等攝於蛇口。[霍英東(1998) 《改革開放二十年:我的參與》]

1980年3月28日香港政商元老利銘澤牽頭的華資財團與中方簽訂協議在廣州合資建花園酒店,投資者包括霍英東、郭得勝、李嘉誠、胡應湘、李兆基等,總投資額達近6億港元。利銘澤其

後會見副總理谷牧和廣東省省長習仲勳。

Poy(1998) Building Bridges, The Life & Times of Richard Charles Lee Hong Kong, 1905–1983.

1980年4月21日富商馮景禧、李嘉誠牽頭的華資財團與中方簽訂協議在廣州合資建中國大酒店,其後會見廣東省省長習仲勳。

《點燈又點火:從香港出發的胡

應湘》(2007)

1980年5月10日前英首相卡拉漢(James Callaghan)應邀訪華見鄧小平。鄧重申投資者可放心。卡拉漢其後透露,曾向中方提出香港問題,發現他們並不著急。

1980年5月25至29日簡悅強率貿易代表團成員利國偉、胡文瀚、李鵬飛等往廣州探討兩討兩地更多經濟合作空間,獲廣東省省長習仲勳以及副省長、新華社香港分社前社長梁威林接見。

《廣角鏡》第93期(1980年6月)。

1980年6月6日港府發表地方行政模式綠皮書,建議成立區議會,又放寬市政局選舉,民選議員由分區選出,席位增至15個。一般相信港府是得知中共將接收香港,故著手建立有代議性質的管治體制。

1980年6月7日廣東省長習仲勳訪澳時表示港澳是經濟特區。

1980年7月30日英國國籍法白皮書把香港居民列為第二類「屬土公民」,法案於1981年6月5日和10月21日先後在英下議院及上議院通過,1983年1月1日正式生效。被批評為繼1962年大英國協移民法令後進一步剝奪香港英籍人士公民權利。

無綫新聞 1981年香港大事回顧

1980年9月13日第五屆人大第三次會議後,接替華國鋒任國務院總理的趙紫陽會見包玉剛。同日,國務院副總理谷牧會見港澳商家王寬誠、李嘉誠、霍英東和馬萬祺。

SCMP(1980–9–15)

1980年10月23日為遏止中國大陸偷渡潮,立法局通過修訂人民入境法案,規定由午夜開始取消抵壘政策,非法入境者不論何處截獲都即捕即解。新例通過前抵達的人限三日內到入境處登記申請身份證。

無綫新聞 1981年香港大事回顧

1981年

前途問題令商界壓力日增,資金外流。年初鄧小平派人研究香港前途方案,各方認為當前是有利接收時機。港澳辦主任廖承志參考原用於台灣的政策寫成對港十二條,中央書記處年底確認,九七如期接收香港。除少數訪京富豪領袖,多數港人蒙在鼓裡。社會再現大規模騷亂,反映不安情緒,有政團開始爭取維持英治現狀。

無綫新聞 1981年香港大事回顧

1981年1月24日港府公佈地方行政白皮書,地方行政分為三級,第一級是原有行政局及立法局;第二級是市區原有的市政局,及於1985年4月在新界成立臨時區域議局,對應的執行機構是市政總署及區域市政總署;第三級是港九新界18個區議會及地區管理委員會。新界和市區區議會選舉分別定於1982年3月及9月分別舉行,新界劃分50個選區選出60人,市區劃分80個選區選出80人。

無綫新聞 1981年香港大事回顧

1981年4月3日英外交大臣卡靈頓(Peter Carington)訪京見鄧小平,鄧再強調若香港地位有變,投資者利益不會受損。同日,人大副委員長、 港澳辦主任廖承志會見新鴻基證券董事總理馮景禧。

圖:大公網

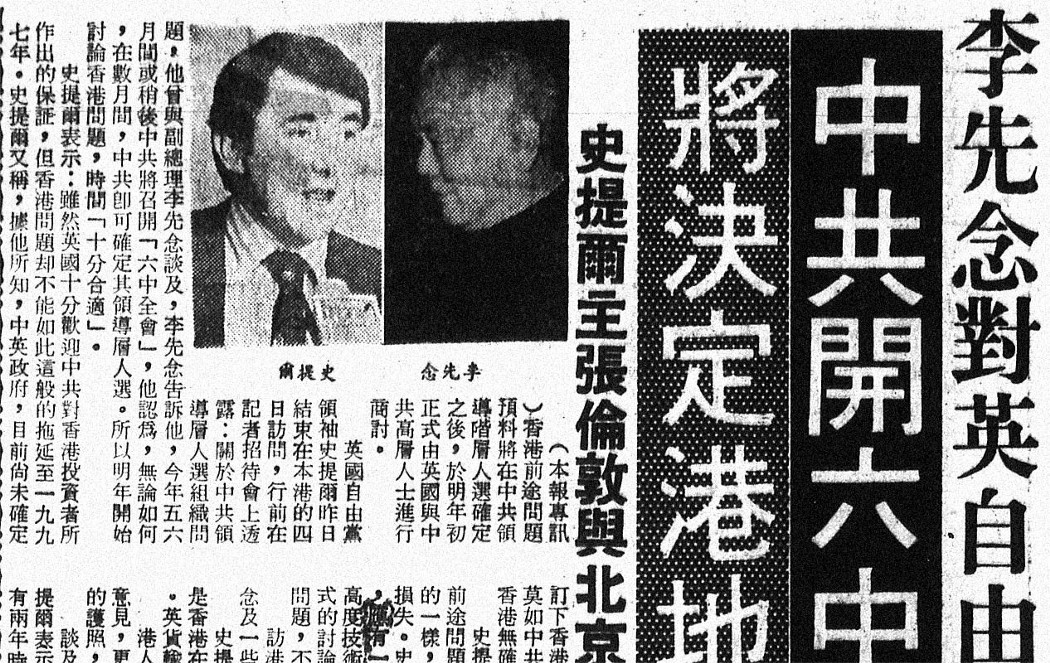

1981年4月28日英國自由黨領袖史提爾(David Steel)訪華後對記者稱,中國國家副主席李先念說香港地位問題涉政治及法律,當在6

月六中全會訂下政策後正式討論,在一兩年內尋解決辦法。

星島日報(1981–4–29)

1981年7月6日中共中央副主席鄧小平會見環球航運集團包兆龍、包玉剛父子,重申經濟開放政策。

余賢群(2000)《鄧小平與包玉剛》

1981年7月18日鄧小平會見明報社長查良鏞。此前,查與港澳辦主任廖承志談香港問題。

傑出華人系列 查良鏞(2007年12月9日)

1981年9月30日人大委員長葉劍英提出統一台灣「九點方案」,表明台灣可作特別行政區,享高度自治權,並可保留軍隊。中共不干預地方事務,現社會經濟制度和生活方式不變,同外國經濟文化關係不變,私產權和外國投資不受侵犯。觀察家認為除「保留軍隊」外,其餘均適用港澳。

《七十年代》第142期(1981年11月)

1981年10月25日港澳辦主任廖承志會見市政局議員黃夢花時表示主權治港都要接收,當時未有公開報道。

1981年11月15日老牌政黨革新會發表建議書,其後去信英首相,建議九七後由英託管20年。

明報(1981年12月15日)

1981年12月8日鄧小平會見環球航運集團包玉剛、李伯忠,討論當前世界經濟問題。

1981年12月9日港澳辦主任廖承志會見東亞銀行總經理李國寶。

1981年12月25日數千市民在中區欣賞燈飾,凌晨演變為騷亂,11人受傷,18名青年被捕。

1982年

幾個大型民調顯示,多數港人基於民族立場認同主權屬中共,但傾向維持英治,不想黨國接收。9月,戴卓爾夫人挾福島戰功訪華,閉門會談卻被鄧小平揚言武力奪港所懾。談判桌外,中共加統戰本地政商界,又借民族一統思想推「港人治港」方案,分化本來拒共聲音。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年1月5日港督麥理浩約見新華社社長王匡,指香

港繁榮有賴英治,亦對中國有利,盼中國想想如何充分利用香港,王匡當晚向京匯報。其後戴卓爾夫人託前首相希思(Edward Heath)再訪京探路。

1982年1月6日英國掌璽大臣艾堅斯(Humphrey Atkins)訪京,意外得見總理趙紫陽。趙主動提出中國對香港主權立場,並說重視香港自由港、國際金融中心地位。

1982年3月陳志明、陳章明、張翠容、周日成等英籍港人在倫敦成立「一九九七行動組」,監察英政府之香港前途政策,獲北京與香港駐英官員非正式接見。

SCMP(1983–3–8)

1982年4月2日阿根廷軍政府入侵福克蘭群島,英國派軍反擊取勝,6月14日簽訂停戰協議。戰事令戴卓爾政府民望反彈,宣佈於1983年提前大選。

解密百年香港 九七大限‧秘密交手(2007年8月15日)

1982年4月6日鄧小平在北京會見英

國前首相希斯,希斯會後透露鄧說香港主權收回後可由香港人,包括在港外國人管理香港。新憲法將規定成立特別行政區,各種制度不變,護照也保留。

1982年4月7日老牌政黨革新會民調顯示93%港人盼維持英治。同月15至24日,革新會訪倫敦見英國會議員。

SCMP(1982-4-7)

19

82年5月20日港督尤德履新,公開提出解決九七問題。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年5月21日鄧小平會見全國政協委員,香港地產建築商會會長霍英東。

1982年5月23日趙紫陽會見香港長江實業主席李嘉誠。

1982年6月1日鄧小平會見香港大學校長黃麗松。

Huang(2011) A Lifetime in Academia: An Autobiograp

hy by Rayson Huang, Expanded 2nd ed.

1982年6月15日鄧小平會見費彝民、王寬誠、湯秉達、李子誦、李俠文、楊光、架培、陳復禮、徐四民、陳紘、吳康民、蘇務滋12名全國人大和政協港澳成員,徵詢他們對香港前途看法。

《祖國的關懷:港澳全國人大代表、全國政協委員在北京國事活動影集》(1983)。

1982年7月由勞思光、李怡、胡菊人、鄭宇碩等組成的香港前景研究社去信在港出生的英國工黨

議員Jeremy Bray一份香港前途建議書,後得轉寄至外相及首相。

PREM19/0789 Future of Hong Kong Part 1, f.37,44,46.

1982年7月16日人大副委員長彭真稱必要時按修憲草案31條列為「特別行政區」解決台灣(港、澳)問題,呼籲台港澳及海外同胞深入討論。

1982年7月19日香港學聯會長余國寶透露訪京行與全國學聯談香港前途,全國學聯稱認識香港不深,但相信中國一定收回主權,保持繁榮安定。

SCMP(1982–7–20)

1982年7月25日浸會學院傳理系副主任梁偉賢公佈對港商問卷調查結果,多數人期望維持英國管治,北京只間接重申主權。

明報(1982年7月26日)

1982年7月29日港府宣佈以22.6億向中資華潤與李嘉誠合組財團收回天水圍5200萬呎土地,強調不涉政治。後來文獻透露,該巨型項目跨越九七,北京反對華潤參與,認為等同默許新界續租,正中英方下懷,所以設法迫使港府購回。

華僑日報(1980年9月23日)

1982年8月5日香港前景研究社發表對前途看法,建議中英簽友好協議,英方承認中國對港主權,中方承認今後一段長時間香港受英國管治,適當時候才談主權移交。

1982年8月6日首席按察司羅弼時(Denys Roberts)贊助的民間組織香港協進會向戴卓爾夫人致公開信,盼解決香港前途時顧及港人意願。

1982年8月7日

港府宣佈中區地王美利道停車場以10億元售予中銀香港,被指半賣半送,恆指暴跌近80點。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年8月13日論政團體香港觀察社民調稱逾八成港人盼維持現狀,六成多接受英國代管,贊成獨立三成多。

明報(1982年8月13日)

1982年8月17日中美八一七公報:美國承諾對台售武性能和數量上不超過中美建交後水平,並將逐步減少。

1982年9月8日港督尤德帶同鍾士元、鄧蓮如、羅保(Rogério Lobo)、李福和與陳鑑泉訪英見戴卓爾夫人,鍾士元引述民調表示大部份人盼維持英治現狀,如有需要願以主權換取,又表示由於中英關係良好,香港繁榮亦有助中共改革開放,認為此際是討論九七問題時機。

1982年9月15日戴卓爾夫人會見太古John Swire及怡和David Newbigging和Henry Keswick,另又邀香港觀察社主席陸恭蕙,恆生銀行總經理利國偉及港府倫敦辦助理專員余黎青萍加入。其後陸恭蕙憶述,抵達首相府後未獲接見。

1982年9月18日數以萬計港人於維園

集會,抗議日本簒改歷史教科書侵華內容,有團體發起罷買日貨,港大學生會亦發起血書運動。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年9月20日英國國會香港事務小組主席白賴恩(Paul Bryan)應邀訪華,其後抵港於10月5日港府新聞處記招表示,中英外交談判須仔細考慮,不可能短期內完成。

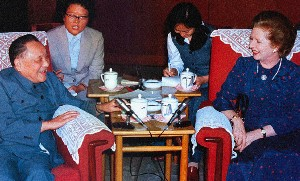

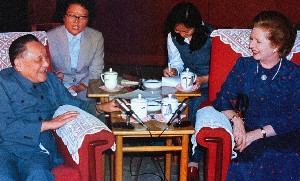

1982年9月22至25日英首相戴卓爾夫人訪華,23日見趙紫陽,24日上午見鄧小平,雙方同用外交談香港問題。鄧強調要接收整個香港,戴卓爾則在記招稱三個條約仍有效。解密檔案

透露,24日下午鄧小平見環球航運包玉剛,表明中國擁有全港主權,新界租約不會再續,中英只討論過渡安排。

潘少權編(1997) 《香港前途風雲錄1982–1997》頁11–12。

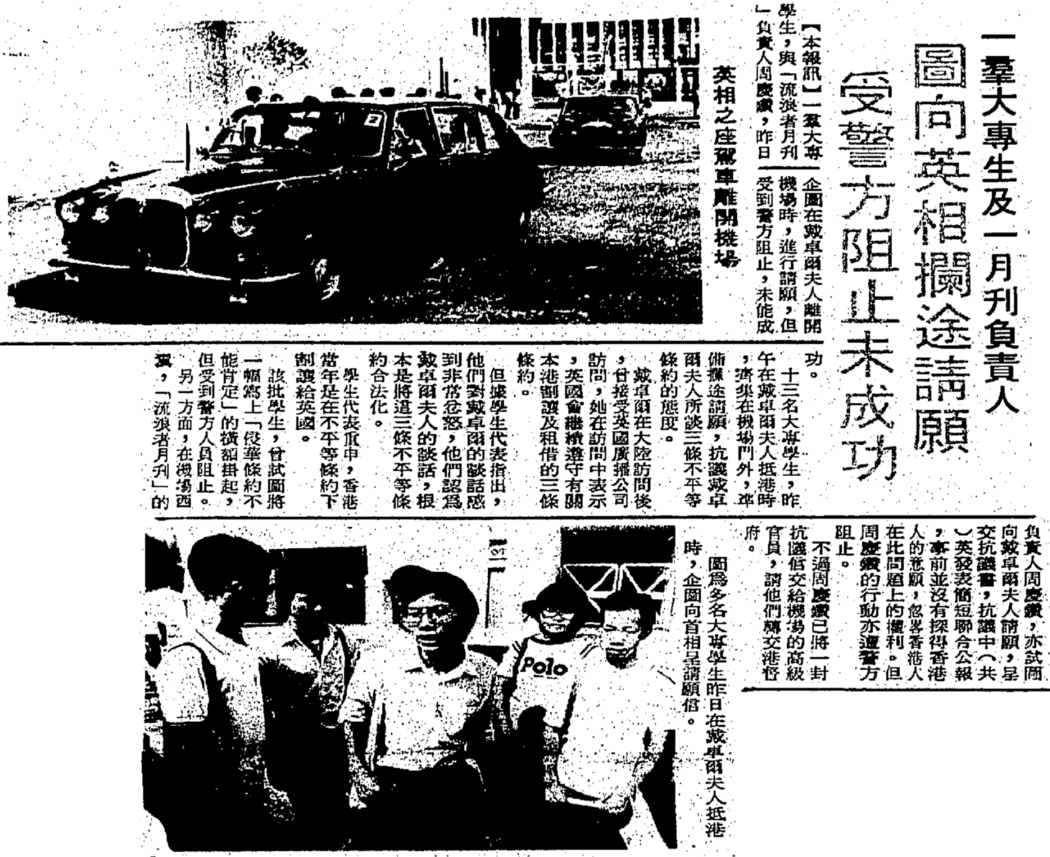

1982年9月26日戴卓爾夫人抵港,13名大專生與《流浪者月刊》周慶鑽往機場抗議,反對不平等條約,又質疑英國管治合法性,行動受警方阻止。同日,浸會學生會時事委員發表聲明,主張中國收回香港主

權。翌日,戴

卓爾在記招重申條約有效,英對港有道義責任。中大和理工學生代表在場外抗議,反對英方修改條約的建議。

工商日報(1982年9月27日)

1982年9月28日根據解密檔案,戴卓爾夫人

在港督府單獨會見包玉剛,包為鄧小平傳話,指中方打算一兩年內宣佈對港政策,如有經濟動盪中資已經準備執平貨。

有線新聞 前途解密30後 第二集(2014年8月12日)

1982年9月29日港澳辦主任廖承志在醫院會見利銘澤夫婦。

1982年9月30日中國外交部及新華社評論員文章反駁戴卓爾條約有效論。

1982年10月12日一批中大畢業生稱以最可能出現的「換旗換督、其他不變」方案為基礎做電話民調,結果顯示戴卓爾訪華後民情改變,63%傾向接受民族回歸港人治港。該批畢業生後來組成新香港學會,並在1983年2月上旬以「香港報刊作者參觀訪問團」名義北上。

《廣角鏡》第121期(1982年10月16日)。

1982年10月19日港澳辧主任廖承志再約見市政局議員黃夢花談香港前途問題。黃夢花返港後稱,中共收回主權沒有談判餘地,有可能實行高度自治。

1982年10月28日香港地產富商霍英東、李嘉誠、胡漢輝等在富麗華開會談前途問題對地產市道的打擊,新華社社長王匡副社長李菊生應邀出席。王匡拒談九七,但表示香港現況至少15年內不會大變。

1982年11月1日人大副委員長習仲勳在京接見香港貿發局主席簡悅強與多名工商領袖政府高層代表團時說,中國收回香港主權後,保證香港一切不變,保護外國人和中國人在港合法利

益。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年11月6日《人民日報》社論指要收回港澳、統一台灣,據黨方針不改其社會制度,資產階級仍然存在。

1982年11月10日匯豐銀行宣佈提供20年分期付款買樓自主計劃,把供樓年期跨越1997年。其他銀行如恆生、渣打、遠東等後來

亦追隨。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年11月20日港澳辦主任廖承志接見香港廠商聯合會代表團,稱不遲於19

97年收回香港,將設特別行政區,實行港人治港,社會制度生活方式照舊,法律基本不變,保持自由港及金融中心地位。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年11月26日怡和主席David Newbigging表示對香港前途談判樂觀。

1982年11月28日政協港澳小組會議上,李子誦、霍英東等討論香港問題,一致贊成香港成為特別行政區。

1982年11月31日在京參加五屆人大的中華總商會會長王寬誠稱港人治港是馬照跑舞照跳,交易所照樣開。

1982年12月4日五屆人大通過新憲法,第31條規定:國家在必要時得設立特別行政區,在特別行改區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會立法。

無綫新聞 1982年香港大事回顧

1982年12月7日英外次鮑斯達勳爵(John Ganzoni, 2nd Baron Belstead)訪港與行政局議員開會,透露中共準備於1997年或以前收回全部香港主權治權,成立特別行政區實行港人治港。鮑斯達於12月11日提到香港前途談判如「三腳枱」,中英港缺一不可。

1982年12月10日國務院總理趙紫陽在京會見合和胡應湘和新世界鄭裕彤。胡返港後轉述趙稱中共不會在九七前接收香港,之後也會維持資

本主義制度。

《點燈又點火:從香港出發的胡應湘》(2007)

1983年

戴卓爾訪京後,中方延至1983年5月才答允談判,統戰卻早已升級。許家屯出掌新華社,積極拉攏香港商界和服務專業。港匯急跌,大眾越來越擔心中共提早接收,加上中共「港人治港」策略漸見成效,本地社運和學界緊隨反殖框架以迎擊拒共人士,英方則在談判桌上不停讓步。

解密百年香港 外交角力‧駐軍之爭(2007年8月16日)

1983年1月9日論政團體匯點發表香港前途建議書,在

中共接收香港前題下,爭取逐步推行民主政制。

匯點:我們對香港前途的建議(1983年1月)

1983年1月10日至18日鄉議局主席劉皇發率新界團見港澳辦廖承志遞交意見書,部份人要求延長過渡期由英託管。事後劉皇發向港府轉達廖承志口訊,強調談判僵局責任全在英方。解密文件透露,當時港督尤德判斷中方是透過接見港人隔空施壓。

《新界鄉議局第26屆就職典禮專刊》(1985)。

1983年1月21日至29日港督尤德赴英與首相戴卓爾夫人和外相皮姆(Francis Pym)會談。

1983年3月10日解密檔案透露,柯利達說服戴卓爾夫人致密函予趙紫陽,以巧妙字眼在主權問題上退讓。戴卓爾盼中方在4月內回覆以盡快談判,但中方到5月才有回音,更一度嘗試透過制訂議程迫英方先承認中共主權立場,雙方爭持至6月底才確定談判議程和日期。

PREM19/1054 Future of Hong Kong Part 5, f196–197.

1983年3月13日英國工業大臣贊堅(Patrick Jenkin)訪京後透露,中方說香港會在南海油田發展擔任要角,倫敦視為中方對香港繁榮之保證。

1983年4月大專同學社會研究小組民調顯示,近半人仍盼維持現狀,但亦感難以維持,故轉向「港人治港」或「英人代管」。由於民族感情和中方明確主權立場,加上傳媒報導影響,人們已較接受中國收回主權,但四成人感前途難料,只有不足兩成認為會變好。

1983年4月1至11日香港知識界參觀團赴京見港澳辦廖承志和李後,成員獲得印象:中國堅決於最遲1997年收回香港,將制訂特別行政區基本法(小憲法)。

1983年4月9日英工黨外交及聯邦事務副發言人梅里(Roland Moyle)訪京後表示,中共有誠意保香港繁榮,英方若再爭論主權,恐發生不愉快事件。

1983年4月28日全國政協常委通過第6屆政協港澳組吸納新成員,人數由20增至47。

SCMP(1983–5–9)

1983年5月3日港澳辦主任廖承志分別接見新界工商業總會、觀塘工商業聯會及安利蕭氏主席蕭漢森夫婦。

《新界工商業總會第六屆會職典禮特刊》(1985)。

1983年5月16至22日立法局議員李鵬飛率領

周梁淑怡、李柱銘、張鑑泉、李國能、何承天和郭志權等12人青年才俊團訪京見中共中央書記習仲勳,表示盼延長過渡期繼續由英國治港,至中港制度接近才收回主權。6月8日才俊團向報界發表意見書全文,稱港人治港難以實行,不能維持繁榮安定。

議事論事 政壇回憶錄:鍾士元(2010年11月11日)

1983年6月9日英國大選保守黨大勝,戴卓爾政府繼續執政。

1983年6月10日人大副委員長、僑務及港澳辦主任廖承志逝世。原國務院秘書長姬鵬飛調任港澳辦主任。

1983年6月11日中大學生會反駁李鵬飛等才俊團意見書,指建立港人治港是複雜過程,要各階層參與,港人最終有能力治好香港。現在說不可行是言之過早。

大公報(1983年6月13日)

1983年6月22日新任全國政協常委港澳委員安子介在會議閉幕時表示港人治港即以香港法律治理香港。

新華社《安子介畫冊》(1998)。

1983年6月25日鄧小平會見出席人大和政協的港澳代表,強

調香港政策不變,由李先念、趙紫陽等主導。

1983年6月30日許家屯接替王匡出任新任新華社香港分社社長,抵港時表示主要任務是祖國統一事業。

無綫新聞 1983年香港大事回顧

1983年7月1日中國外交部發言人說,經過1

982年9月兩國領導人會談及後來有益的交換意見,雙方同意第二階段會談於7月12日在北京開始。英外交部說,會談將以保持香港穩定繁榮為共同目標。

1983年7月7日港督尤德自倫敦返港,在臨場記招稱自己代表港人參加中英會談。翌日中國外交部發言人指尤德只代表英國政府。是晚港府發言人重申,港督確以英方代表身份參與中英會談。

無綫新聞 1983年香港大事回顧

1983年7月8日港大學生會就「港人民主自治」發表意見書,認為港人治港能力不容置疑,談判裡那些高層意見也不代表香港整體。

1983年7月9日學聯代表訪京,獲悉中國不會派人來管治香港,行政長官會由港人選出。

大公報(1983–7–10)

**1983年7月12至13日 [中英第2階段第1輪談判]**談判秘密進行,記者幾經追訪才知談判地點是北京台基廠頭條三號。官方在首天會談下午才公佈代表團名單,中方成員包括團長姚廣(外交部副部長)、新華社香港分社第二社長李菊生、外交部法律顧問邵天任、外交部西歐司顧問魯平、西歐司參贊柯在鑠及羅家驩;英方成員包括團長柯利達(英駐華大使)、港督尤德、港府政治顧問麥若彬(Robin McLaren)、英國駐華大使館一等秘書歐威廉(William Ehrman)、二等秘書畢瑞博(Bob Peirce)及史棠穆(Tom Smith)、港府即時傳譯主任鄭仰平。會談後中方稱「雙方進行了有益的和建設性的會談」。

解密百年香港 外交角力‧駐軍之爭(2007年8月16日)

**1983年7月25至

26日 [中英第2輪談判]**會談後外交部新聞司司長齊懷遠表示,中英雙方進行了兩天有益的會談。

**1983年8月2至3日 [中英第3輪談判]**會談後中國外交部新聞司司長齊懷遠表示,雙方舉行了進一步會談,按計劃於9月復會。

1983年8月5日港督尤德自上任以來第五度赴英,向外相賀維(Geoffrey Howe)及外次雷斯(Richard Luce)匯報過去三輪談判經過,並會見戴卓爾夫人。

1983年8月14日中共總書記胡耀邦會見日本《每日新聞》代表團時表示會在1997年7月1日收回香港主權,是中國領導人第一次公開提到收回主權的確實日期。

無綫新聞 1983年香港大事回顧

1983年9月7日香港前景研究社發表書面意見,提議分階段移交主權,以保香港安定繁榮。

1983年9月12日英前首相希斯訪京後與兩局議員會面,極力推薦鄧小平港人治港建議,被踢爆後拂袖離去。同日,許家屯會見港大學生會會長廖振華、副會長葉建源等14位代表,討論香港前途問題。

華僑日報(1983年9月13日)

**1983年9月22至23日 [中英第4輪談判]**會談後中國外交部發言人表示,雙方舉行了進一步會談。

**1983年9月24日 [黑色星期六]**由於中英沒公佈下次會談日期,香港傳出會談破裂消息。美元兌港元跌至9.6,其後港股跌至1983年最低780點,超市食糧幾被搶購一空。

無綫新聞 1983年香港大事回顧

1983年9月24至28日英外交部次官雷斯訪港,表示英方不同意定出談判期限。

1983年9月27日港澳辦主任姬鵬飛會晤市政局議員黃夢花,再強調港人治港,重申法庭終審權在香港,自由經濟政策不變。

1983年10月2日《大公報》報道市政局議員葉錫恩(Elise Elliott)日前去信英國會議員,主張英方應在承認中國主權治權下尋求維持繁榮方案。她強調中國不是阿根廷,香港不是福克蘭,並未受威脅。

1983年10月5日港大學生會、中大學生會、理工學生會及香港留英學生聯會聯署去信戴卓爾夫人,重申香港主權屬中國,英方責任不是爭取維持九七後管治,而是協助過渡期建立民主政制。相比中方,英方及兩局議員才是民主最大障礙。港大之聯署其後被指違反會章,遭全民投票否決。學生會另函撤回簽署並發表道歉啟事,承認諮詢不足。11月4日,理工學生會評議會亦議決撤回聯署。

華僑日報(1983年10月8日)

1983年10月6日立法局議員李鵬飛獲邀隻身訪京會見國家安全部辦公室主任僮辛及前外貿部長李強。中方全面反對青年才俊團要求繼續英治意見,又指九七後最高司法裁判權在北京,如英方不合作,中共或立刻接收香港。

有線新聞 前途解密30後 第二集(2014年8月12日)

1983年10月6至7日全體行政局非官守議員應邀會見英外相賀維和首相戴卓爾夫人。

1983年10月14日《明報》報道香港協進會去信鄧小平陳述港人信心危機 。同日,戴卓爾夫人透過柯利達向趙紫陽傳口訊,英方同意在中方建議的基礎上尋求保持香港繁榮穩定安排。

潘少權編(1997) 《香港前途風雲錄1982–1997》。

1983年10月15日財政司彭勵治(John Bremridge)宣佈港元與美元掛勾,自17日起指導性匯率1美元兌7.8港元。

傑出華人系列:李嘉誠 上集(1998年6月9日)

**1983年10月19至20日 [中英第5輪談判]**會談後中國外交部發言人表示,雙方舉行了有益的和建設性的會談。後來文獻揭露,中方首席代表姚廣應英方要求正式將中共香港問題方案轉達英方,內容包括:按憲法31條成立特別行政區;港人有高度行政及立法權;生活方式、經濟模式、自由法治依舊;以上制度50年不變。從第5到第7輪談判,英方爭取保留權威性聯繫,最終不得要領。

1983年11月12至15日新界人士代表團訪京,姬鵬飛在追問下透露「50年制度不變」。

無綫新聞 1983年香港大事回顧

**1983年1

1月14至15日 [中英第6輪談判]**中國外交部發言人表示,中英雙方進行了有益的和建設性的會談。16日,中國外交部新聞司司長齊懷遠發布會上指,中方代表團團長姚廣和英方代表團團長柯利達進行了不止一次非正式磋商,這些磋商是有益的。另外,代表團團員之間也經常進行事務性的接觸,「目前中英關係正常,發展是良好的。各個領域都有不少往來。」

1983年11月19至23日新界工商業總會代表應全國工商聯邀請赴京參加慶典,並會見姬鵬飛。

1983年11月21日香港觀察社公開邀請港人發表意見。

1983年11月25日905名港大學生聯署致戴卓爾夫人,強調英國剝奪港人公民權,要求盡快推行民主。

1983年12月2至17日英國聖公會坎特伯雷大主教朗西(Robert Runcie)率24位英國教會領袖代表團首次官式訪華,先後會見國家主席李先念、政協主席鄧頴超及中國基督教委員會會長丁光訓。

SCMP(1983-12-13)

1983年12月5至11日香港觀察社成員訪京會姬鵬飛、李後、魯平等,返港發表立場書,支持特別行政區高度自治。

SCMP(1983–12–6)

**1983年12月7至8日 [中英第7輪談判]**會談後中國外交部發言人表示,雙方進行了有益的和建設性的會談,回顧了迄今進展。後來文獻透露,英方明白不可能與香港有權威性聯繫,在行政局議員同意下,決定改變談判策略。

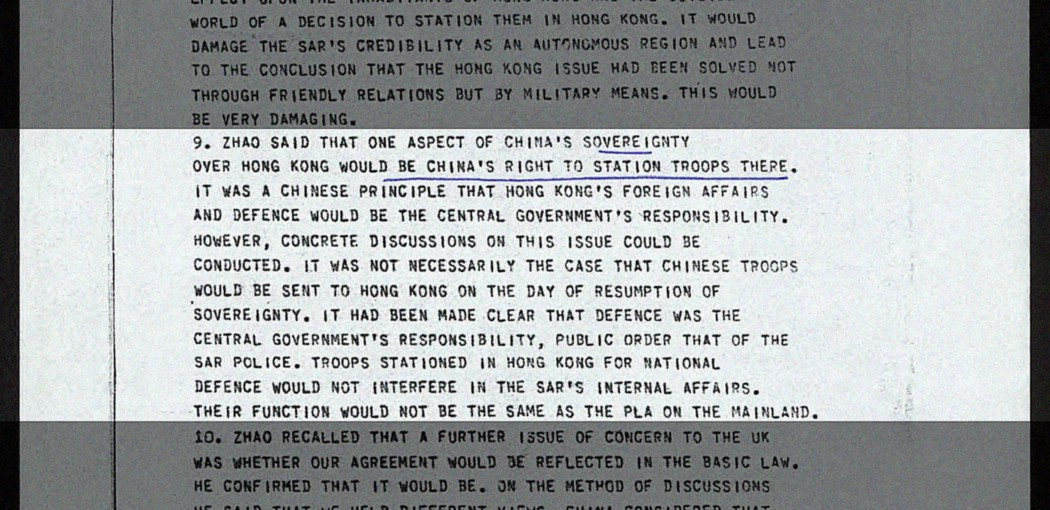

1983年12月20日即將升任首相特別顧問的柯利達離京前拜訪趙紫陽,據柯利達致倫敦密電,趙紫陽說中方有權在港駐軍,但雙方可具體磋商,解放軍不一定在主權移交當日進駐。

PREM19/105

9 Future of Hong Kong Part 10, f96.

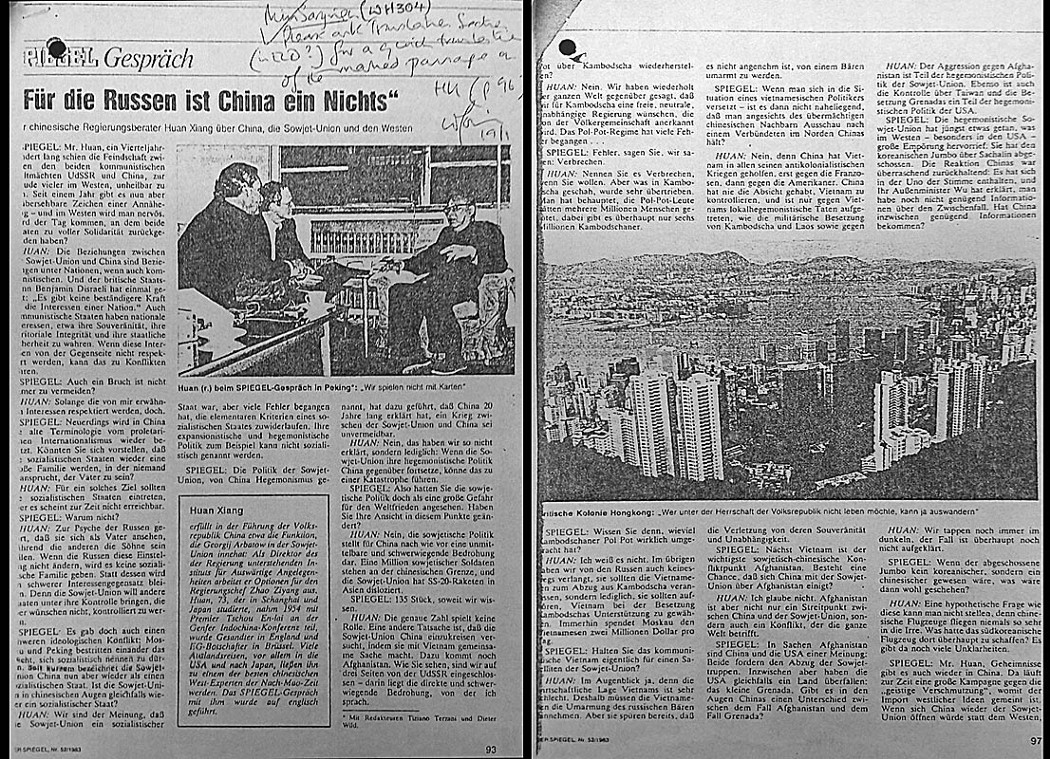

1983年12月25日前中國外交官宦鄉受西德《明鏡》周刊訪問,強調收回主權港人治港勢在必行,極少數不願在中共主權下生活的人可以走開,有關言論引起各方揣測。

FCO40/1727 Future of Hong Kong: Opinion Polls and Surveys, f3.

1984年

英外相賀維宣佈放棄香港主治權,鄧小平「怒推」解放軍駐港,一直被拒談判門外的港人驚醒,政界議員紛紛要求協議要先得港人同意。在大局已定氣氛下,越來越多人接受中共「港人治港」方案,期望用民選政制保權益;英方則強調會爭取最詳盡最具約束力承諾。然而,無論憲制或過渡期安排都埋藏中共插手伏筆,基本法制訂和聯合聯絡小組成為接下來戰場。

《香港回歸歷程:鍾士元回憶錄》(2001)。

1984年1月4日立法局議員李鵬飛在一研討會上表示,他本身無懷疑港人治港能力,但港人有權知道未來安排是否滿意,呼籲中英政府應研究公開部份會談內容。

1984年1月5日姬鵬飛會見中大教授閔建蜀時稱港幣不變,基本法賦香港很大自主權,將來議會可採取「三三制」,親北京三分一,親英三分一,中間立場三分一。

1984年1月13日趙紫陽訪美時表示,將來香港基本法規則香港制度至少50年不變,50年後由特區政府按人民意志來決定。同日,港九新界的士罷駛,抗議港府大幅增牌費及首次登記稅。晚上旺角更發生過萬人騷亂,警方出動防暴隊鎮壓,至14日凌晨平息。事件中150人被捕,28人受傷。中方曾質疑有人背後指使,英方極力否認,但解密文件透露當局一度懷疑國民黨介入。

無綫新聞

1984年香港大事回顧

1984年1月14及27日港大學生會評議會及中大學生會全體會員分別於1月14日及27日通過去信中國國務院總理趙紫陽爭取港人民主治港。趙回信讚賞同學支持中國接收香港,又說民主治港理所當然。

《基本法面面觀》(1984)。

1984年1月15日許家屯出席匯點成立一周年,強調過渡期香港民主問題由英國負責。記者追問九七後民主化問題,許僅表示社會主義式民主是最廣泛民主。

新聞透視 民主回歸夢(2

014年9月18日)

1984年1月20日美國助理國務卿Eugene Lawson向記者表示,香港是微妙國際議題,原有資本主義制度和生活方式不變是中美科技貿易合作的重要條件。

**1984年1月25至26日 [中英第8輪談判]**英方代表團團長由新任駐華大使伊文思(Richard Evans)接替。中方代表團團長則改由外交部部長助理周南擔任。談判後,中國外交部發言人表示,雙方進行了有益的和建設性的會談。

1984年1月29日鄧小平在珠海會見全國政協、澳門商賈馬萬祺談港澳問題。

1984年1月31日、2月1日及6至7日《信報》林行止社評認為當前情況對港人不利,呼籲行政局華人非官守議員總辭明志。

**1984年2月22至23日 [中英第9輪談判]**會談後中國外交部發言人表示,雙方繼續進行了有益的和建設性的會談。

1984年2月24日兩局非官守議員宣佈準備在立法局提案,要求中英協議草案先交到立法局辯論,提案內容經議員集體商訂後將由立法局首席非官守議員羅保提出動議。

1984年3月12日回教博愛社主席脫維善發表公開信談羅保動議,呼籲各議員勿節外生枝妨礙中英會談進展。

1984年3月14日立法局22位發言議員一致支持「羅保動議」。

議事論事 政壇回憶錄:鍾士元(2010年11月18日)

**1984年3月16至17日 [中英第10輪談判]**會談地點改為釣魚台國賓館。3月17日下午3時,中英分別透過新華社及英國大使館發佈新聞公報,指雙方繼續進行了有益的和建設性的會談。

**1984年3月26至27日 [中英第11輪談判]**會談後中英雙方發表新聞公報稱,雙方繼續進行了有益的和建設性的會談。

1984年3月28日怡和集團宣佈總部遷至百慕達,計劃將於6月周年股東大會後進行。怡和強調不是撤離香港,而是希望今後仍在英國法律下經營,不希望把全部蛋放同一籃子裡。解密文件顯示,港督尤德早一星期已知悉,卻未即時向倫敦匯報,外交部推測尤德是壓力太大。

工商晚報(1984年3月29日)

**1984年4月11至12日 [中英第12輪談判,開始談過渡期安排]**第12輪談判於4月12日中午12時05分結束,英國大使館較往常提早半小時(即在下午2時半)便派發新聞公報。新聞公報和往常一樣,把會談描寫為「有益的」和「建設性的」。港督尤德爵士形容中英有關香港問題第12輪談判「和往常一樣,非常順利」,進展「符合日程」;伊文思大使表示會談是「事務性」的。後來文獻揭露,中英從第12輪會談起,開始談過渡期安排,中方提出在香港設立中英聯合聯絡委員會(即後來中英聯合聯絡小組)。

1984年4月15至18日英外相賀維首次訪華見中國外交部長吳學謙、港澳辦姬鵬飛、總理趙紫陽及最高領導人鄧小平,確認1997年7月1日將全香港主權交給中共,又討論中方提出成立聯合聯絡小組問題。

1984年4月19日賀維抵港,翌日與兩局議員舉行記招,正式宣佈九七後放棄香港管治權。同日,港澳辦姬鵬飛會見李汝大率領的成人教育協會考察團,以及何定鈞率領的廣播電視界人士參觀團。

無綫新聞

1984年香港大事回顧

1984年4月21至25日港澳辦主任姬鵬飛先後接見新鴻基證券董事總理馮景禧、香港社會活動家訪問團,市政局、區議會議員及大專院校教授講師。

SCMP(1984–4–30)

**1984年4月27至28日 [中英第13輪談判]**會後雙方透過新華社及英大使館發表聯合公報,指繼續進行了有益及有建設性的會談。

1984年5月1日港澳辦主任姬鵬飛接見香港街坊會代表。

1984年5月3日鄉議局主席劉皇發再帶團訪京見港澳辦主任姬鵬飛,表態支持中共接

收。

《新界鄉議局第26屆就職典禮專刊》(1985)。

1984年5月5至10日劉迺强率匯點赴京見港澳辦秘書長魯平,遞交

基本法草案。

SCMP(1984–5–2)

1984年5月8至16日陳立橋與市政局議員馮檢基、李植悅、學聯馮煒光、匯點馬國明、社協馮可立、公義促進會杜學魁組民主促進團訪英旁聽英國會辯論香港前途,期間遊說英議員加速香港民主化,獲外次雷斯及前首相希思接見。4月底該團曾向新華社遞建議書,同意中共接收,爭取港人民主治港。

SCMP(1984–4–29)

**1984年5月9至10日 [中英第14輪談判]**會後雙方發表了簡短新聞公報,宣佈第14輪「有益的」和「建設性的」會談結束。港督尤德表示英方有信心在1997年前維持有效率的香港政府,又希望所達成協議使各方滿意。

1984年5月10日行政立法兩局代表團帶同香港前途立場書抵達倫敦,被大批記者包圍,疑有人外洩立場書內容,英外交部於5月9日舉行「吹風會」傳言兩局議員要爭取兩三百萬英藉華人移民英國。代表團下午分頭會見國會各派議員,晚上與上下議院英港及英中兩個小組舉行聯席會議。

議事

論事 政壇回憶錄:鍾士元(2010年11月18日)

1984年5月16日英國國會下議院辯論,23位議員發言,未保證協議得港人接受,僅認爲應推行民主化。

1984年5月22日英國國會上議院辯論香港問題。

1984年5月25日鄧小平會見人大政協港澳代表時透過記者傳話,點名批評早前曾稱毋須駐軍的外長黃華及國防部長耿飆「胡說八道」,堅持駐軍主張。

解密百年

香港 外交角力‧駐軍之爭(2007年8月16日)

**1984年5月30至31日 [中英第15輪談判]**會後中國外交部發言人表示,雙方繼續進行了有益的和建設性的會談。

1984年6月1日《工商日報》報道,港府高層強烈暗示中共政協代表不會獲委任為議員。

1984年6月10日廣州中國大酒店開幕,國務委員谷牧主持剪綵,主要投資者馮景禧、李嘉誠、郭得勝、鄭裕彤、李兆基、胡應湘及大批京官富商到賀。胡應湘透露,上月全國政協會議時,鄧小平說歡迎公務員訪京談九七後出路問題。

**1984年6月12至13日 [中英第16輪談判]**會後新聞公報稱,雙方繼續進行了有益的和建設性的會談,為盡速達成協議,將於6月18日起成立工作小組討論雙方文件,在各輪正式會談間舉行全日會議,雙方小組分別向各自團長負責。中方組長是外交部西歐司柯在鑠,成員是外交部條例司法律顧問吳建璠、外交部西歐司參贊蔣維屏、外交部條約法律司副處長張愉、新華社香港分社研究室副主任張祥霖、外交部條法司顧問史久庸、翻譯張幼雲;英方組長則是外交部助理次官魏德巍(David Wilson,即後來港督衛奕信),成員是港府政治顧問麥若彬、英國外交部法律參贊伯羅斯(Fred Burrows)、港府法律草擬專員黎守律(Gerald Nazareth)、英大使館一等秘書歐威廉、傳譯鄭仰平。

SCMP(1984-6-14)

1984年6月21至24日兩局議員鍾士元、鄧蓮如、利國偉在新華社香港分社副秘書長楊奇陪同下訪京見國務院港澳辦秘書長魯平,23日上午見鄧小平。回港後鍾士元表示,鄧小平不相信港人有信心危機。

議事論事 政

壇回憶錄-鍾士元(2010年11月25日)

1984年6月22日中華廠商聯合會倪少傑、香港工業總會唐翔千率團訪京見鄧小平。

**1984年6月27至28日 [中英第17輪談判]**會後新聞公報表示,雙方繼續進行了有益的和建設性的會談。其後,英方談判團團長伊文思及港督尤德往倫敦向英國匯報進展。

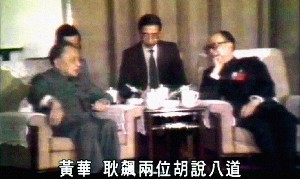

1984年6月29日香港證券經紀業協會訪京見港澳辦主任姬鵬飛及中國人民

銀行負責人。

SCMP(1984–6–29)

1984年7月1日商販團體赴京見姬鵬飛反映對香港前途意見。

1984年7月2日《工商日報》報道,英國會香港事務小組主席布力克(Peter Blaker)面告北京駐倫敦大使,指中共仍未了解港人亟需實質保證。

1984年7月6日《南華早報》委托SRH電話民調結果稱,近八成市民支持兩局議員北京行,六成七同意港人有信心問題,超過七成同意中英協議應詳盡又有約束力,基本法應由港人和京人在港起草,六成支持組織基本法法制委員會。

SCMP(1984-7-6)

**1984年7月11至12日 [中英第18輪談判]**會後中國外交部發言人表示,雙方繼續進行了有益的和建設性的會談。

1984年7月13日田元灝率製衣業訪問團北上盼港製品對外貿易地位獨立。

1984年7月15日市政局議員葉錫恩訪京會晤港澳辦

主任姬鵬飛。

SCMP(1984–7–16)

1984年7月16日40位區議員組成三團,計劃在中英草簽後訪京。

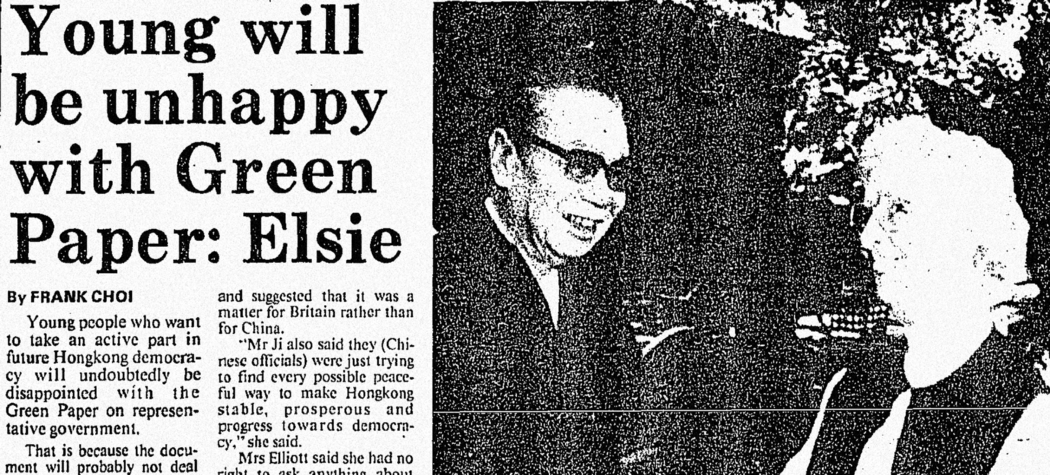

1984年7月18日中華總商會代表團訪京見姬鵬飛。同日港府發表代議政制綠皮書,提出1985年立法局試行間接選舉,24名議員分別由選舉團和功能組別選出。到1991年,行政局最少8人由立法局非官守議員互選產生,港督尤德說目標是逐步建立港人直選政府。政策於11月21日白皮書正式公佈。

**1984年7月24至25日 [中英第19輪談判]**會後中國外交部發言人表示,雙方繼續進行了有益的和有建設性的會談。

1984年7月28日香港政府華員會代表團訪京見姬鵬飛。

1984年7月27至31日英外相賀維訪華,官方公佈稱為儘早解決香港問題取得進展。後來資料透露,賀維此行要解決過渡期成立中英聯合聯絡小組的爭議。英方認為是第二權力中心,談判面臨破裂,中方提出小組在1985年成立,至1988年才進駐香港,又延至九七後三年才結束。

無綫新聞 1

984年香港大事回顧

1984年7月31至8月1日賀維抵港,透露聯合聲明要點,包括香港享有經濟貿易政策自主權、現行法制基本不變及港人自由進出等。表示只餘國籍、民航和土地問題未解決,另中英將成立聯絡小組至2000年。

**1984年8月8至9日 [中英第20輪談判]**會後新聞公報表示,雙方進行了有益的和有建設性的會談。

1984年8月20日天主教香港教區主教胡振中致函中國當局,表示贊成中國收回主權,盼宗教自由得明文保障。

**1984年8月21至22日 [中英第21輪談判]**會談繼續被形容為「有益和有建設性」。會後雙方團長周南和伊文思隨即進行非正式接觸,雙方傾談約一小時,重點討論土地問題。

1984年8月24日香港天主教三個青年團體訪京見港澳辦副主任李後遞交意見書,討論九七後宗教自由。

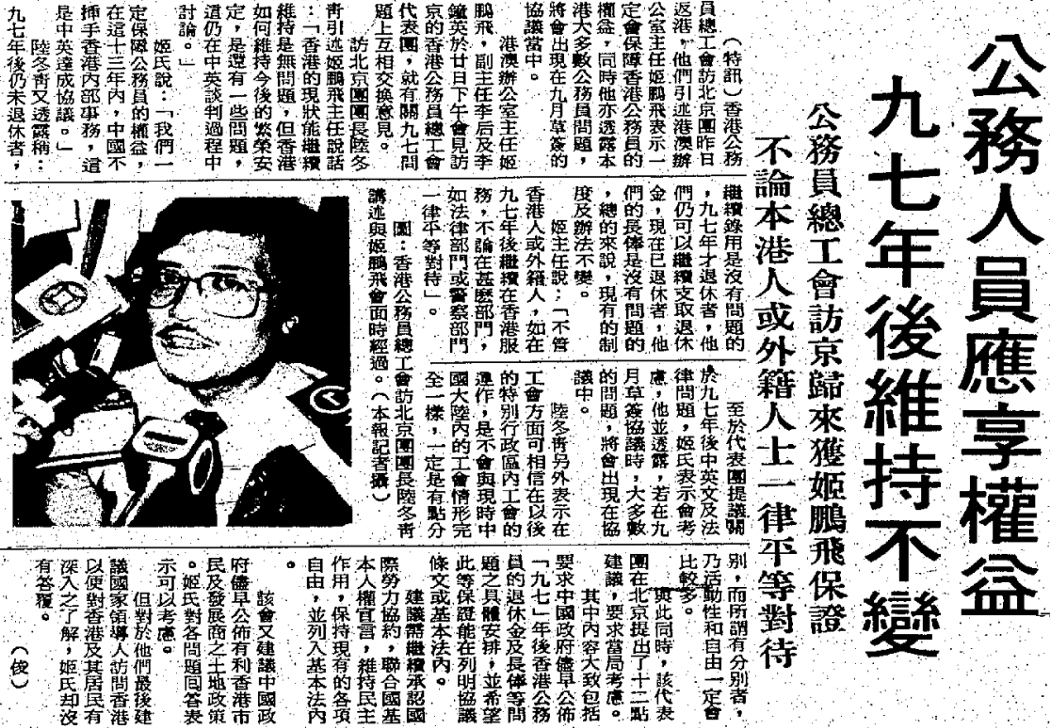

1984年8月28日港澳辦主任姬鵬飛接見公務員總工會保證九七後權益不變;同日又接見英之傑主席奧爾(David Orr)談擴大雙邊貿易,英駐華大使伊

文思亦在座。

華僑日報(1984–9-1)

1984年8月29日麥海華率社會科學訪問團訪京見姬鵬飛。

1984年8月31日84位基督教領袖發起聯署「宗教自由聲明書」,分別透過新華社及布政司署轉交中英方。

1984年9月4日軍醫、水務、郵務、海事四個中下層公務員團體北上會見姬鵬飛。

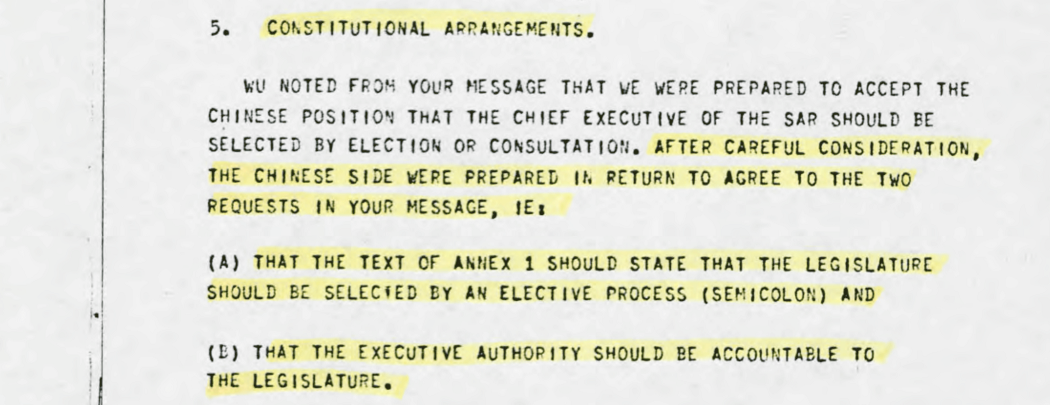

**1984年9月5至6日 [中英第22輪談判]**會後中國外交部發言人表示,雙方繼續進行了有益的和有建設性的會談。雙方同意,第23輪談判於9月底前在北京舉行,日期適當時宣佈。解密文件透露,中英雙方對行政長官產生辦法一直南轅北轍,9月6日外相賀維致電報給首相府,建議接受中方提出行政長官由「選舉或協商產生」換取中方接納立法機關由選舉程序產生,以及行政機關向立法立法負責,9月11日英方代表團長伊文思

電報表示,中方接受有關條件。

PREM19/1267 Future of Hong Kong Part 16, f230.

1984年9月7日基督教領袖團訪京向姬鵬飛遞意見書,贊成一國兩制、港人治港,建議宗教自由列入基本法。

鏗鏘集 鹽與光(1984年10月28日)

1984年9月14日港澳辦主任姬鵬飛接見東華三院訪京團。

1984年9月19日行政局全體非官守議員與戴卓爾夫人開會討論聯合聲明草稿。

1984年9月22日晚上中國外交部發言人宣佈,中英關第二階段會談結束,將不舉行另一輪談判,聯合聲明文本將由雙方代表團團長於9月26日上午10時在北京草簽。

9月26日中英草簽。同日,台北行政院長俞國華重申台北對港政策,不承認中共和英國達成的任何協議,另提出七項台港往來具體措施。

《中英協議圖片集》[1984]。

1984年10月15、16及18日立法局辯論向中英聯合聲明草案,27名非官守議員輪流發言,施偉賢及陳鑑泉投棄權票。

1984年11月23日民意審核專員麥法誠(Ian Macpherson)向港督呈交民意審核報告書。報告認為多數港人接受中英協議草案,但對於草案能否實行則表懷疑。

民意審核專員辦事處廣告及報告書

1984年11月24日兩局議員及傳媒贊助SRH就草簽協議進行大型民調,結果顯示大部分人認為協議寥勝於無,七成七人認為是實際情況下最好的協議,但只有一成半感到協議帶來實質保證。

1984年12月5及10日英國上下議院辯論中英聯合聲明草案。

1984年12月16日過百港人獲邀出席聯合聲明簽署儀式,包括中華總商會霍英東、中華廠商會倪少傑、香港總商會唐驥千、地產建設商會何鴻燊、環球航運包玉剛、匯豐沈弼(Michael Sandberg)、長實李嘉誠、合和胡應湘、永安郭志權、萬泰製衣田元灝、鄉議局劉皇發、聖公會鄺廣傑、天主教楊鳴章、佛聯會釋覺光、回教博愛社脫維善、中文大學馬臨、浸會學院謝志偉、亞視邱德根、無線陳慶祥、商台何佐芝、東華三院莫華釗、醫學會鄔維庸、大律師李柱銘、教協司徒華、匯點劉迺強、工聯會譚耀宗、社工總工會麥海華、高級公務員協會林光宇、公務員總工會陸冬青、地政工務司陳乃强、民政司黎敦義(Denis Bray)、工商司何鴻鑾、社署署長陳方安生,還有兩局議員鍾士元、羅保、利國偉、譚惠珠、張鑑泉、周梁淑治、市政局張有興、葉錫恩、區議員鄧國容等。新華社副社長李儲文說,這是中共建政以來港人訪京團體最有廣泛代表性一次。

1984年12月19日英首相戴卓爾夫人與中國總理趙紫陽在北京人民大會堂正式簽署聯合聲明。

《中英協議圖片集》[1984]。

#世代懺悔錄 #香港前途考古 #前途談判歷程 #聯合聲明 #主權移交 #民意牌 #維持現狀 #政治籌碼 #大團結 #三腳櫈 #統戰