恍恍惚惚,浑浑噩噩,2021又这样过去,依然为了碎银几两,依然不见诗和远方,疫情让人更能学会妥协,身体不能常在路上,只能期望思想能走的远些... 今年读书不再追求数量,8月疫情后开始有计划的分类阅读,但整体选书还是很随意,下面是一些觉得有些意思的书,仅代表个人观点。不一定本年度出版,只是今年有缘看到而已。

《文城》- 余华

命太苦,情太浓,文风如故,没错,我是余华粉。

《艺术家们》- 冯骥才

艺术属于小众者,历史大势车轮滚滚,那也是向后看,盲目追求时代风口浪尖,潮退之后又有几人在。

《北鸢》- 葛亮

描绘动荡时代的作品偏爱风筝,看似自由却又命悬一线,女性角色描绘很有力量,葛亮确实很擅长。

《两京十五日》 - 马伯庸

去年就想看却落下的书,马亲王确实有两把刷子,擅长在作品中描绘短时间的跌宕起伏。

《今日简史》- 尤瓦尔赫拉利

个人认为简史三部曲中最好的一部,但是对世界看的太通透反而失去了生活的乐趣,当迷雾散去,一切别的清晰而残忍,所以回归个人冥想吧。

《暗夜与黎明》- 肯福莱特

肯福莱特的作品已经成为宇宙了,从世纪三部曲到中世纪三部曲,虽然神话难以复制,但弗莱特从未让人失望。

《佛陀传》- 一行禅师

了解佛陀的生平才是最好的入门,本书平易近人,并没有太多神话色彩,修佛之路也是探索人生的过程。

《悲剧的诞生》- 尼采

今年看了《查拉图斯特拉如是说》和《悲剧的诞生》,渐渐明白为何文艺青年为尼采所疯狂。酒神精神与日神精神的二元对立共生才是古希腊悲剧的内核,或许也是人生的内核。

《瘟疫与人》- 威廉·麦克尼尔

新冠疫情全球肆虐,注定载入人类史册,回顾历史,瘟疫是人类绕不开的话题,与瘟疫相关的不仅是疾病,还有信仰的坍塌,战争的残酷。PS:瘟疫与之地球犹如免疫与之人类?(该可怕观点并非源自本书)

《幸得诸君慰平生》- 故园风雨前

先看了后出的《巷里林泉》就很喜欢,这本也不错,人还是冷眼世界,热心生活的好。个人更倾向读烟火气息的文字,赵钱孙李,鸡毛蒜皮才是人生百态。

《梵高手稿》- 文森特•梵高 / 安娜•苏 编

梵高并没有人们印象中割耳朵的那么疯狂,其实他对生活,对绘画还是充满热情的,而他纠结面对的是艺术与现实生活的对立,就像《艺术家们》中描绘的那样,这种对立往往让艺术家们无所适从。

《晚熟的人》- 莫言

诺奖沉寂之后的首个作品,发现只要讽刺、吐槽、暗里骂街的作品都符合我的口味,没有任何贬低作品的意思。之前有文章拿莫言和屠呦呦的获奖感言对比,个人觉得没必要踩一捧一,实验科学得烧钱,成功当然离不开强大国家的鼎力支持,历史告诉我们不要指望文学家歌功颂德。

《闲情偶寄》- 李渔

老门东有个芥子园,李渔的故居,有兴趣的可以去看看(吃饭)。说到这本书,又是心有戚戚焉啊。

《一往无前》- 范海涛

不装了,我摊牌了,我是米粉。十年世界五百强,一定是做了很多正确的事,这本书看着还是挺热血沸腾的。不要吐槽低端、组装、耍猴,看看谁让中国智能手机变的这么便宜,谁挤掉了所有山寨机。

《东周列国志》- 冯梦龙

东周是中国历史的第一个高潮,一开头就是天花板,后面难出其右,什么纵横捭阖,远交近攻。让人感慨历史在向前,时代在发展,那套东西却没有变。

《洞见》- 罗伯特赖特

不多说了,在书会做过分享。

《山海经》- 刘向/刘歆

奇珍异兽,各怀绝技,虽然很多异兽的诞生是口口相传的猫变虎,但仍佩服古代劳动人民的想象力。PS:实验室起名必备字典。

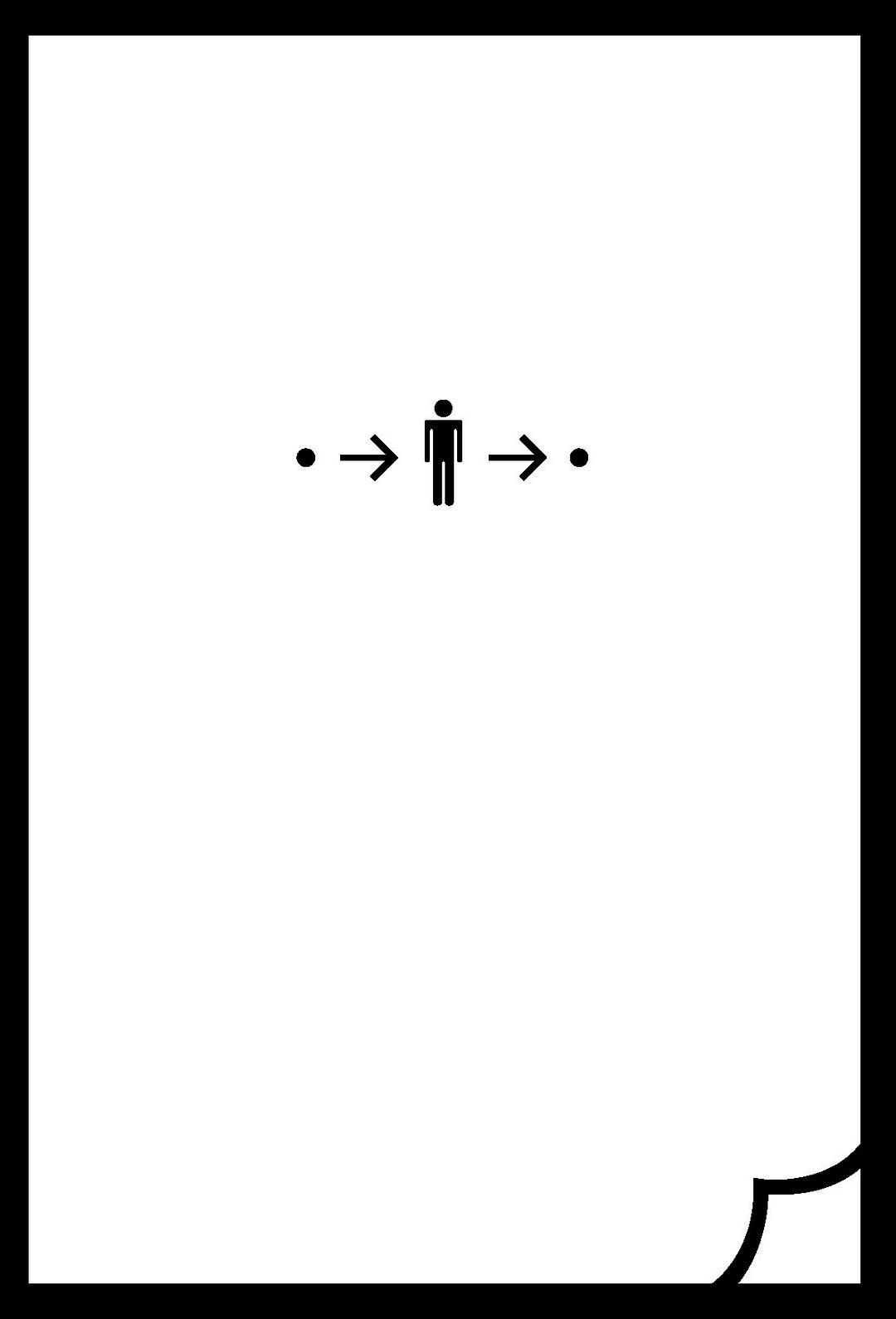

《地书:从点到点》- 徐冰

书一定需要文字吗?答案是否定的,全书无一字但很容易看懂。如果语言本身就比语言的形式有意义,那么信息的承载当然可以不立文字。