あなたは、ブルーチップNFTというワードを聞いたことがあるでしょうか。NFTについて詳しい人ならご存知でしょうが、DoodlesやPudgy Penguinsなど、プロジェクトの質が高く、高価値で取引されているようなNFTコレクションのことを指してこのように呼びます。 そもそもblue chipという単語には「最も高品質な」というワードがあり、株式市場においては財務が安定した、投資適格級の企業を指して使われるようです。

本稿では、そんなblue chipなステーブルコインを見つけようとする試み「Bluechip」と、このプロジェクトが開発するステーブルコイン評価フレームワーク「SMIDGE」を紹介します。結論から言うと、私はこのプロジェクトがステーブルコイン市場にある種の透明性をもたらす、ステーブルコイン界のS&P(あるいはMoody’s)のような存在になると期待しています。

Bluechip・SMIDGEとは

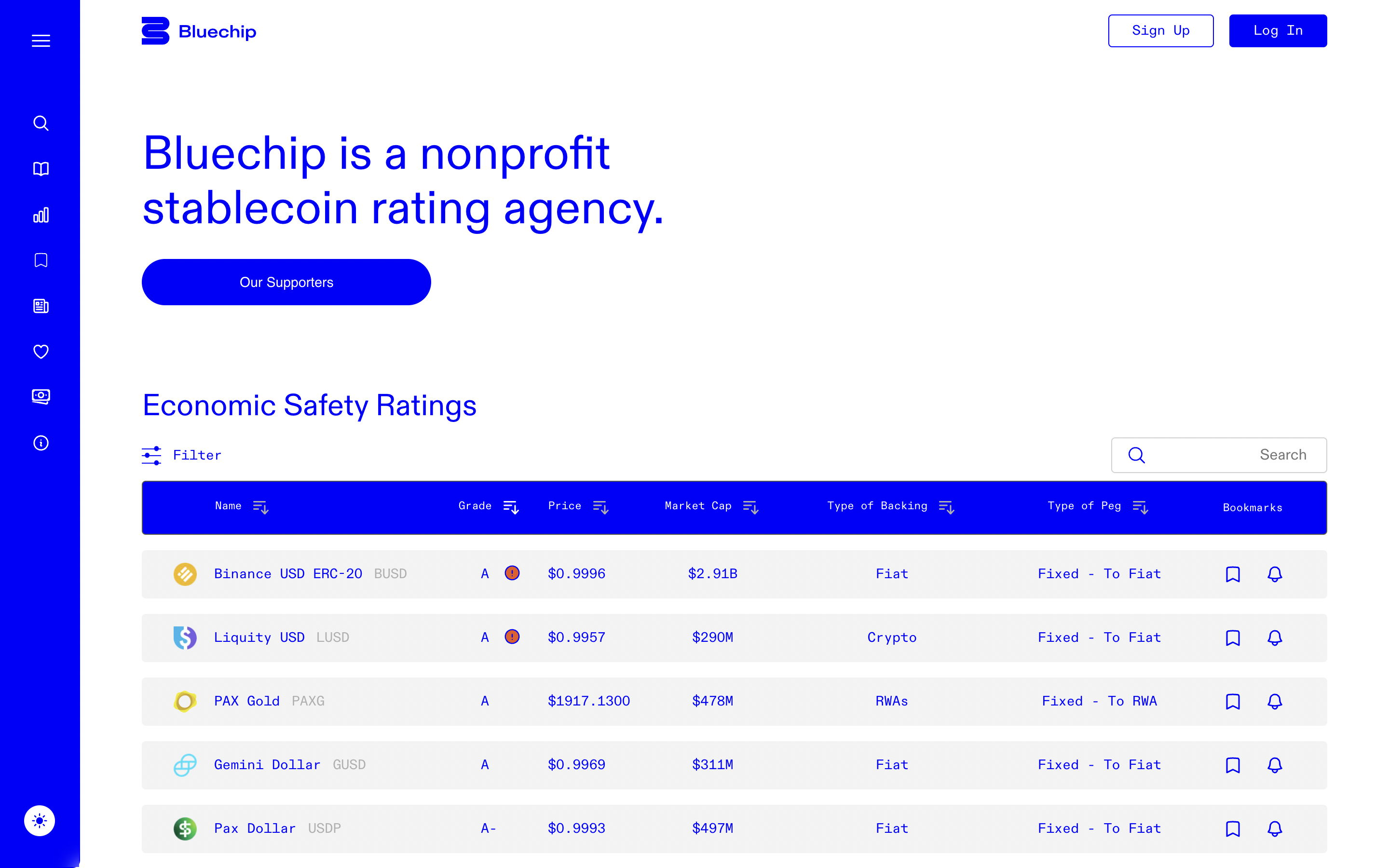

Bluechipは米国に拠点を置く非営利法人であり、様々なステーブルコインの安全性を客観的に評価するためのフレームワーク「SMIDGE」を作成し、これに沿って主要なステーブルコインの安全性を独自に評価・公表しています。

チームは米ジョージ・メイソン大の経済学教授陣をアドバイザーに招き、EYで監査業務に従事していた者などで構成されています。6月にこのプロジェクトが公になった際にはこの法人への資金提供者にMakerDAOのRune Christensen氏やReserveのNevin Freeman氏などステーブルコイン業界のキーパーソンが名を連ねていることが注目され、The BlockやDecryptにも取り上げられました。

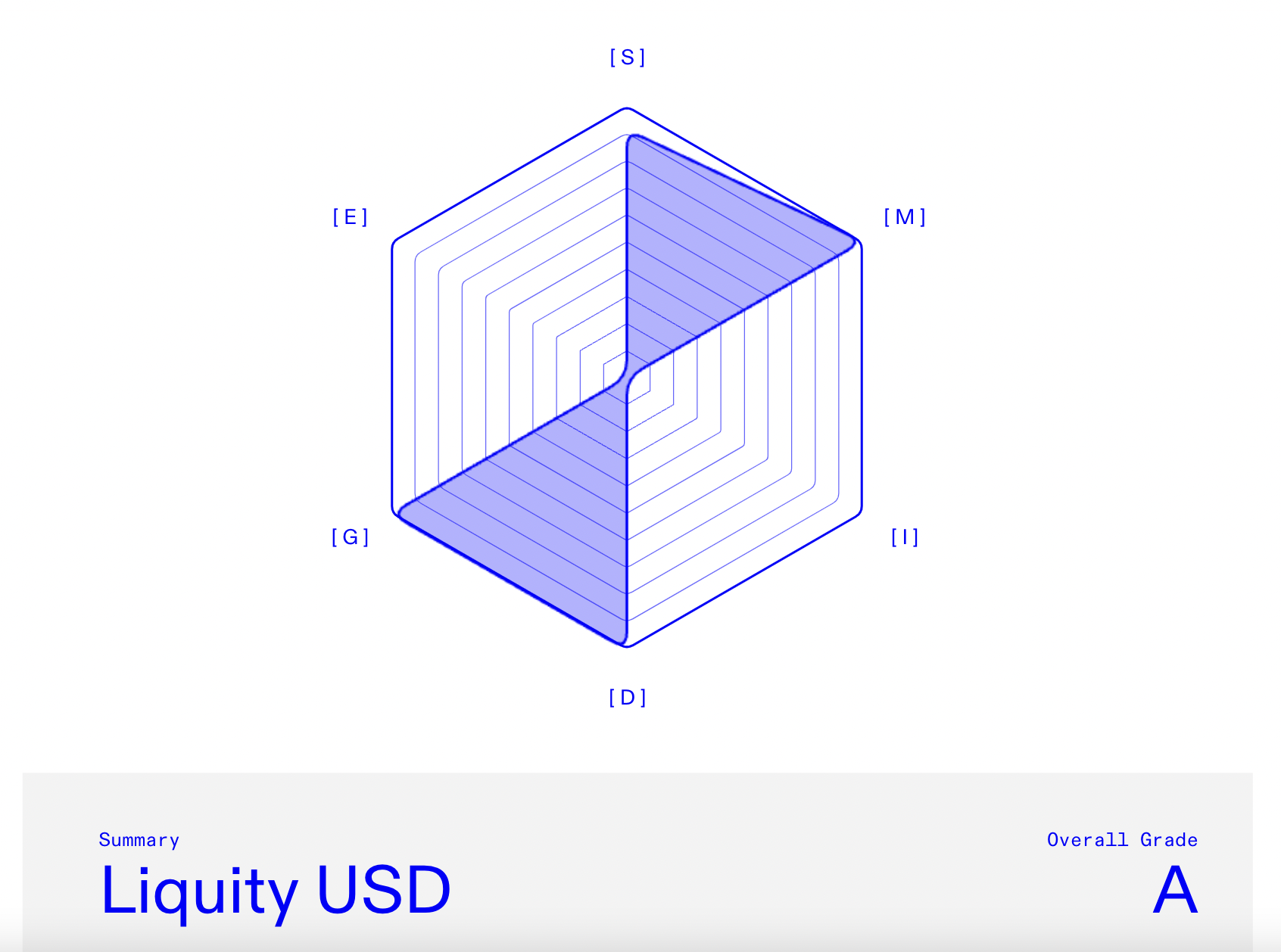

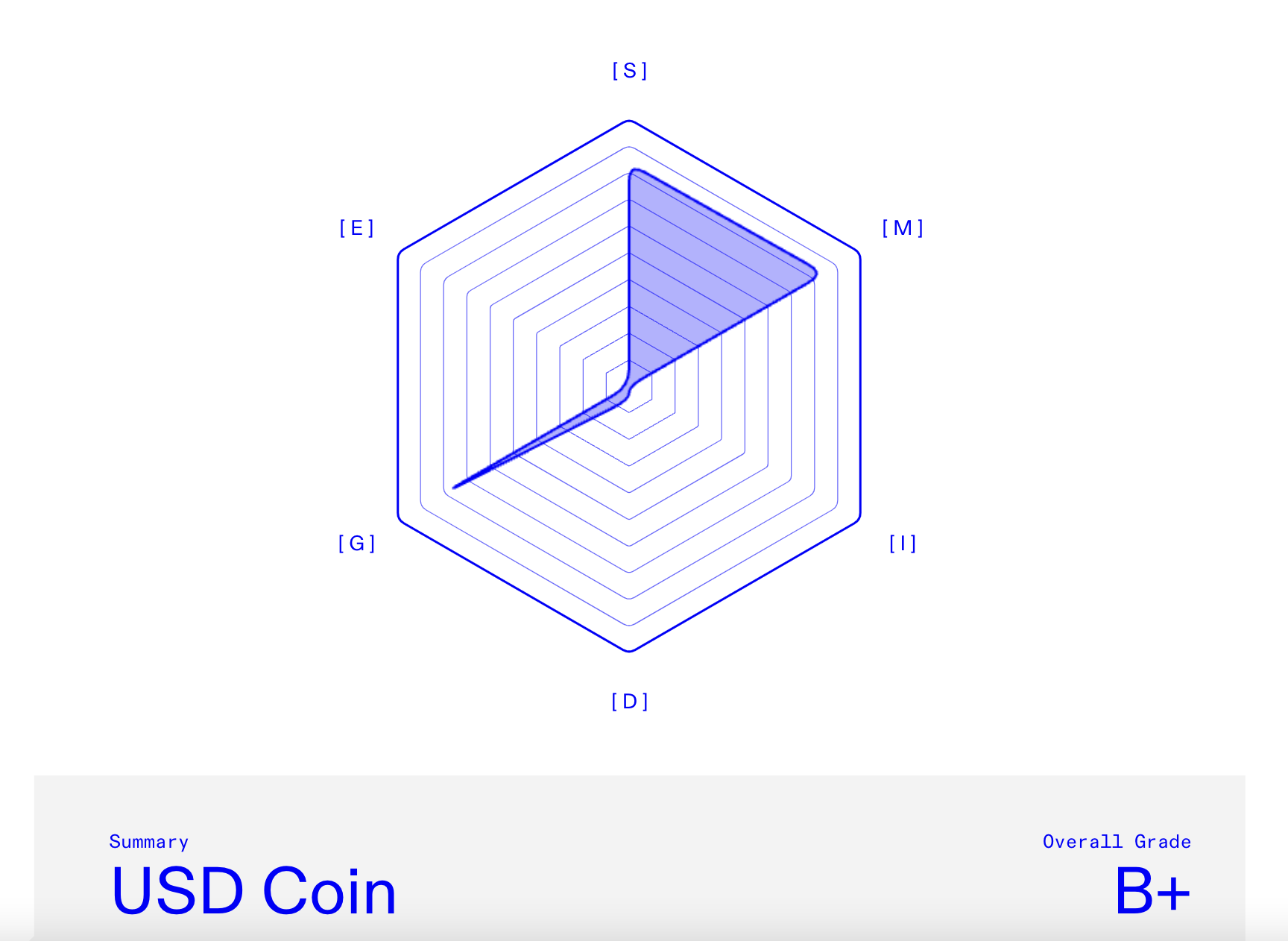

そんなBluechipが開発するSMIDGEフレームワークは、簡単に言うとステーブルコインの安定性を構成する様々な要素を安定性、管理体制、実装、分散性、ガバナンス、外部要因の6つのファクターに分解し、各ファクターの評価を総合することで、ステーブルコインの安全性をA+からFまでの9段階で評価するものです。(SMIDGEという名称は6つのファクターStability, Management, Implementation, Decentralization, Governance, Externalsの頭字語です。)

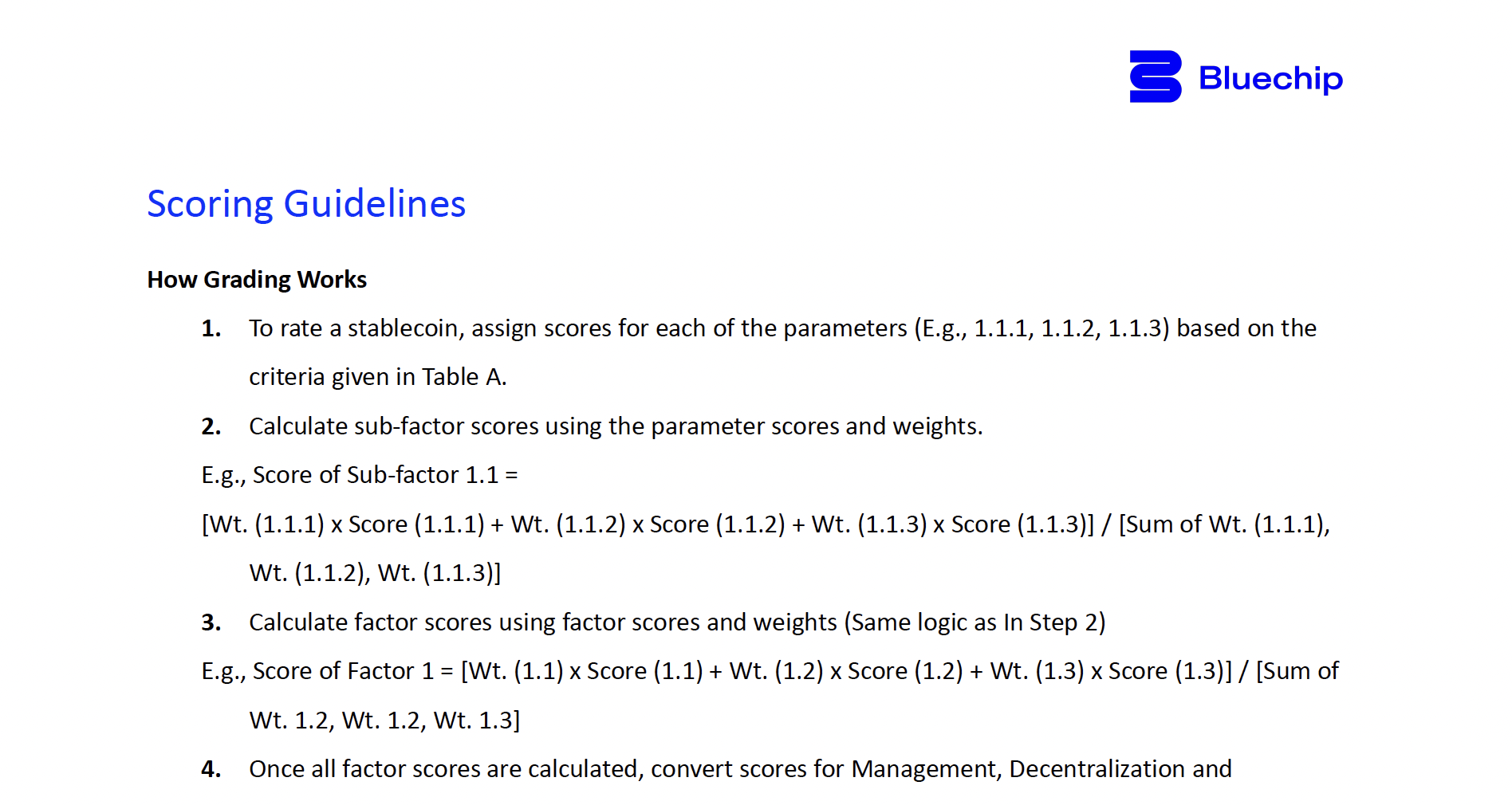

各ファクターはさらに複数のサブファクターに分けられ、各項目があらかじめ定められたスコアリングガイドラインに従って数値評価されます。サブファクターのスコアを重み付けして集計した合計スコアがそのファクターの得点となり、各ファクターが得たスコアをもとに、ステーブルコインの最終的なグレードが決まります。こうした仕組みはまさに、S&Pのような信用格付け機関に似ていると言えるでしょう。

具体的な各ファクターの評価事項やスコアリング方法については後で詳述しますが、一度スコアリングガイドラインと、ファクター解説ペーパー(許可を得て日本語に翻訳済み)を共有します。読み進める前に、先に見ていただいても構いません。

ファクター解説ペーパー(日本語) https://docs.google.com/document/d/1K05MiTmEZP4z3rNH10KR9SNPnrZhqpuAKk77gBmQIkw/edit?usp=sharing

PDFのダウンロードhttp://web.sfc.keio.ac.jp/~t23529kt/JA Translation - Bluechip Flamework.pdf

ファクター解説ペーパー(原文) https://assets.ctfassets.net/0x04pt0ewi4n/6gAVu3Hfubtr00Dbn1xnfe/e40990c30b18e41a40f642f270a2907a/Bluechip_Framework.pdf

BluechipのWebサイトを見ると、すでに主要なステーブルコインには評価がついていることが分かります。今後も随時追加していくそうです。 基本的には上の方に表示されている、グレードの高いものほど安全なステーブルコインであるということになります。いくつか見ていきましょう。(各ステーブルコインの詳細な評価事由は個別の評価ページか、Webサイトで公開されている調査レポートから閲覧できます。)

まず、Liquity USD(LUSD)は現時点で掲載されている中で最高のAグレードを取得しています。これはこのコインが十分に分散化されており、チームの透明性も高いことなどから、運営体制、分散性、ガバナンスの3つのファクターで最高の1.00スコアを得ているためです。一方、準備資産が暗号資産(ETH)建であることから、担保の種類を評価するサブファクターで減点を受けています。

USD Coin(USDC)は担保資産の質が高いこと、チームや財務の透明性が高いことが評価されている一方で、準備資産の分別管理を行なっているという確認が外部から取れないこと、発行者が本社を置くアメリカ合衆国が法の支配指数で140カ国中26位であること、特定の場合に償還を拒否できることなどが各項目の足を引っ張り、総合グレードはB+となっています。

現時点で最も流通量の多いUSDTは担保資産の質は概ね高く評価されているものの、監査レポートが月次で公開されていない、カストディアンが非公開、担保資産の分別管理が未実施、管轄法域が中国だと見なされているといった理由で各ファクターが全体的に低評価に留まり、D評価を受けています。

ちなみに、通常の評価フレームワークとは別に、ステーブルコインの安全性に重大な影響を及ぼす事由がある場合には「レッドフラッグ」が立ち、全体のファクター評価から独立して無条件にF(欠格)グレードが与えられます。現時点ではTronベースで発行されているUSDDがこれに該当し、準備資産の69%を占めるTRXの価格が運営体自体の価値に依存していることから、準備資産としてカウントできないとして欠格扱いになっています。

スコアの算出方法

先に述べたように、SMIDGEフレームワークは安定性、管理体制、実装、分散性、ガバナンス、外部要因の6つのファクターから構成されており、それぞれのファクターにはさらに複数のサブファクターが設定されています。

各ファクターの内容、設定意図については解説ペーパーを許可を得て日本語に翻訳していますので、こちらを参照してください。

(再掲) ファクター解説ペーパー(日本語) https://docs.google.com/document/d/1K05MiTmEZP4z3rNH10KR9SNPnrZhqpuAKk77gBmQIkw/edit?usp=sharing

PDFのダウンロードhttp://web.sfc.keio.ac.jp/~t23529kt/JA Translation - Bluechip Flamework.pdf

ファクター解説ペーパー(原文) https://assets.ctfassets.net/0x04pt0ewi4n/6gAVu3Hfubtr00Dbn1xnfe/e40990c30b18e41a40f642f270a2907a/Bluechip_Framework.pdf

また、定性的評価を行うサブファクターをどのように数値スコアに変換するのかについては、こちらのスコアリングガイドラインを参照してください。

(再掲) スコアリングガイドライン https://assets.ctfassets.net/0x04pt0ewi4n/6zqScrdfHlwAyPtiePI3Uj/6c5534f587e442e359470e00bc117d4b/Scoring_Guidelines.pdf

ここからはUSDCを例にとって、実際にどのような手法でグレードを導き出すのかを見ていきます。 Bluechipが公開している評価レポートに沿って考えていきます。

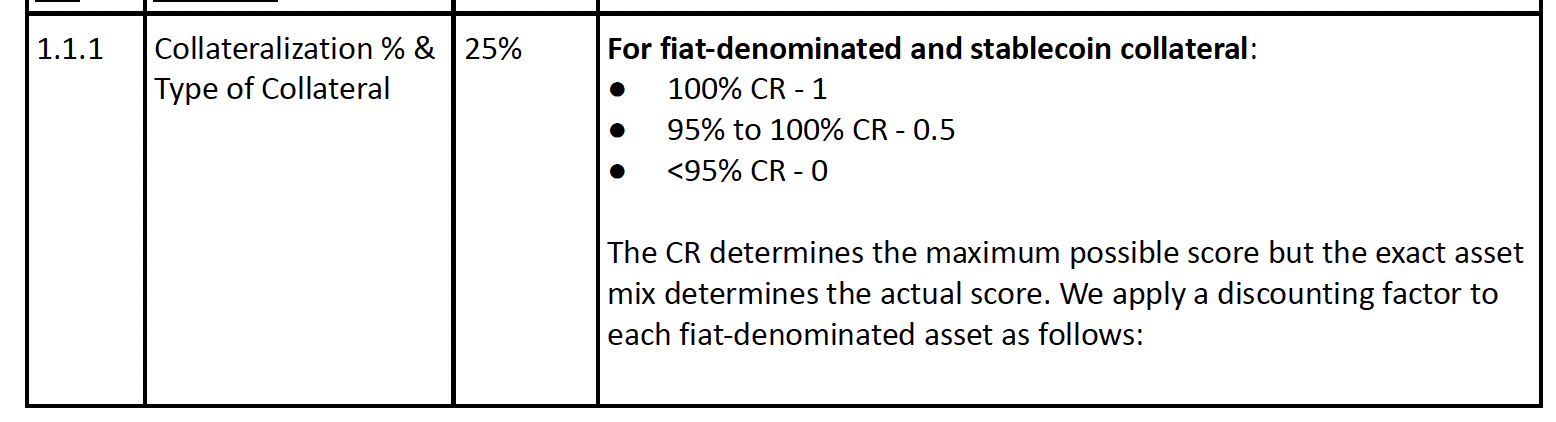

まずは安定性ファクターのサブファクターを一つずつ計算していきます。 例えば1.1.1. 担保率及び担保資産の種類では、法定通貨担保型であるUSDCの担保率は100%に達しているので、スコア1を得ます。そしてUSDCの準備資産は評価時点で79%が米短期国債、18%が現預金なので、スコアリングガイドラインに従って現預金に0-5%のディスカウントレートをかけて、最終的に0.99というスコアを導くことができます。

このようにして各サブファクターを1.3.2. まで順に算出していって、各サブファクターに設定されたウェイトをかけた数値を足し合わせます。

(1.1.1. のスコア * 1.1.1. のウェイト * 0.01)+ (1.1.2. のスコア * 1.1.2. のウェイト * 0.01)+ (1.1.3. のスコア * 1.1.3. のウェイト * 0.01)+ ….+(1.3.2. のスコア * 1.3.2. のウェイト * 0.01)= x

USDCの場合、安定性ファクターのスコアは0.83という結果が出ました。

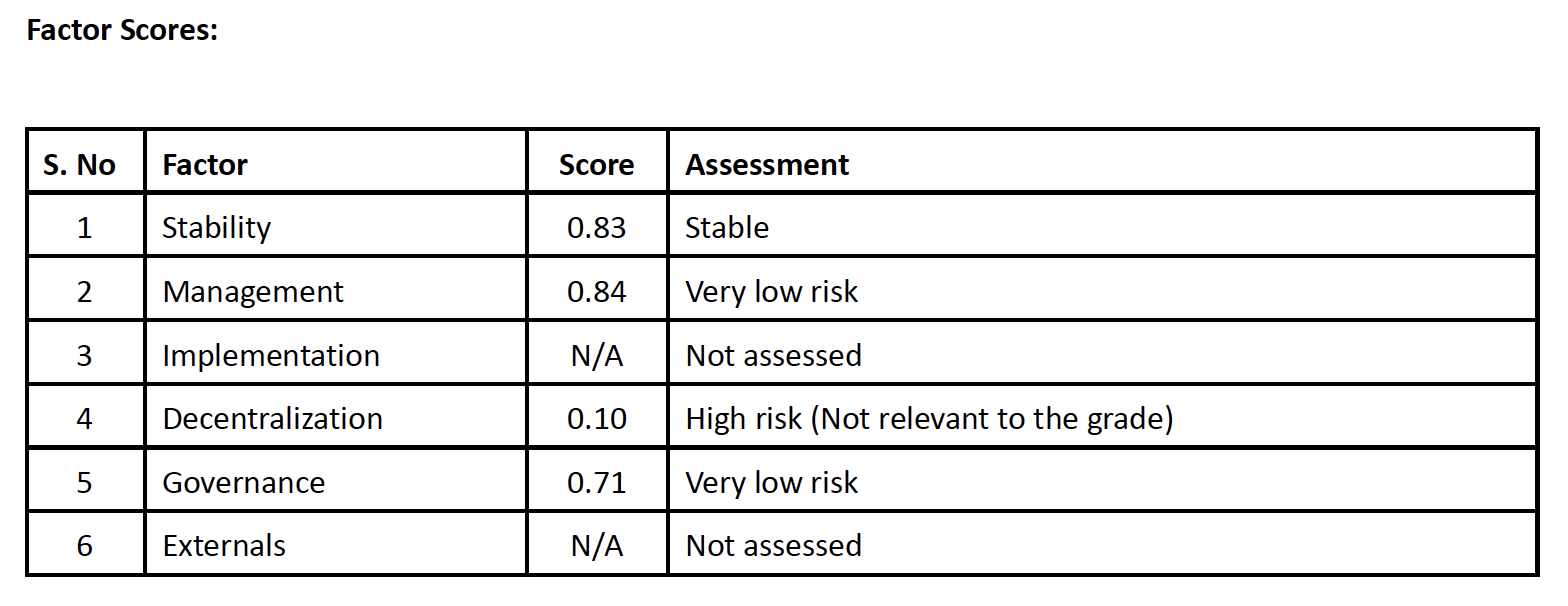

他のファクターについても同様にサブファクターを一つずつ求め、重みをつけて足し合わせるという方法で計算していきます。USDCの場合、管理体制、分散性、ガバナンスのファクターが順に0.84, 0.10, 0.71となりました。

ところで、現在のところSMIDGEのIとE、実装と外部要因ファクターは評価されていません。現時点で評価するリソースがBluechip側にないことが理由だとみられますが、より正確な評価には6つのファクターをすべて考慮することが求められます。 また、分散性(D)ファクターは全てのステーブルコインで評価されますが、USDCのような中央集権型ステーブルコインの場合、その定義からしてこのファクターは非常に低い値になることが避けられません。そのため、中央集権型ステーブルコインについてはこのファクターは最終的なグレード算出には使用されません。

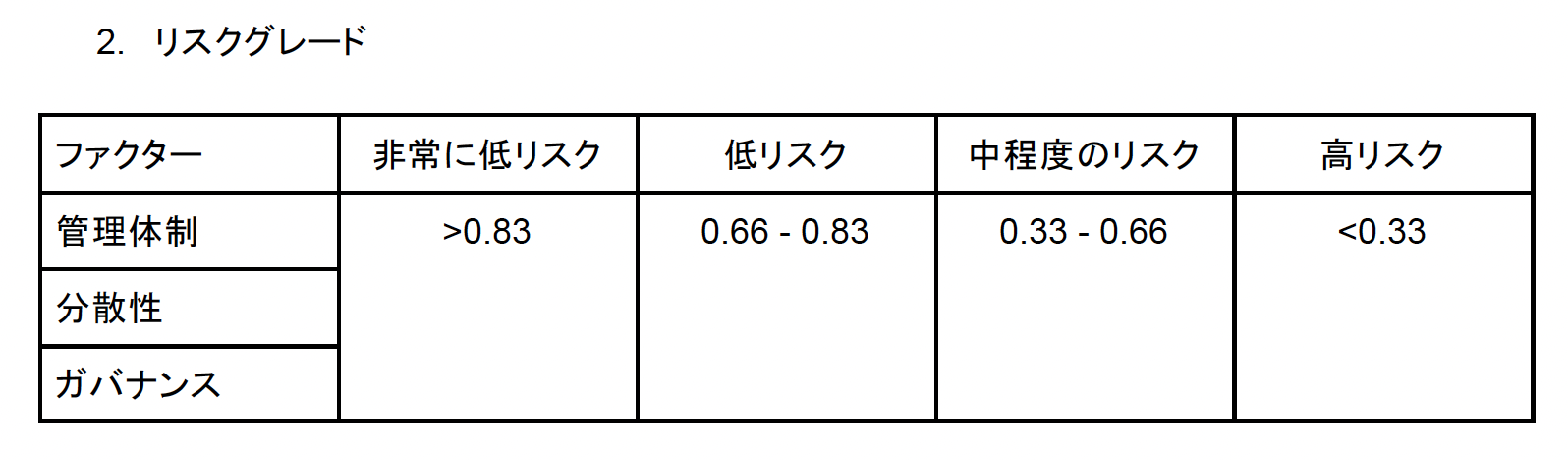

さて、各ファクターのスコアを算出したところで、いよいよこれらのスコアを使って総合グレードを求めていきます。まずは管理体制、分散性、ガバナンススコアをそれぞれ以下の図表に従い、4つのリスクグレードに分けます。USDCの場合、順に管理体制→very low risk(非常に低リスク)、分散性→low risk(低リスク)、ガバナンス→low risk(低リスク)と判定されます。

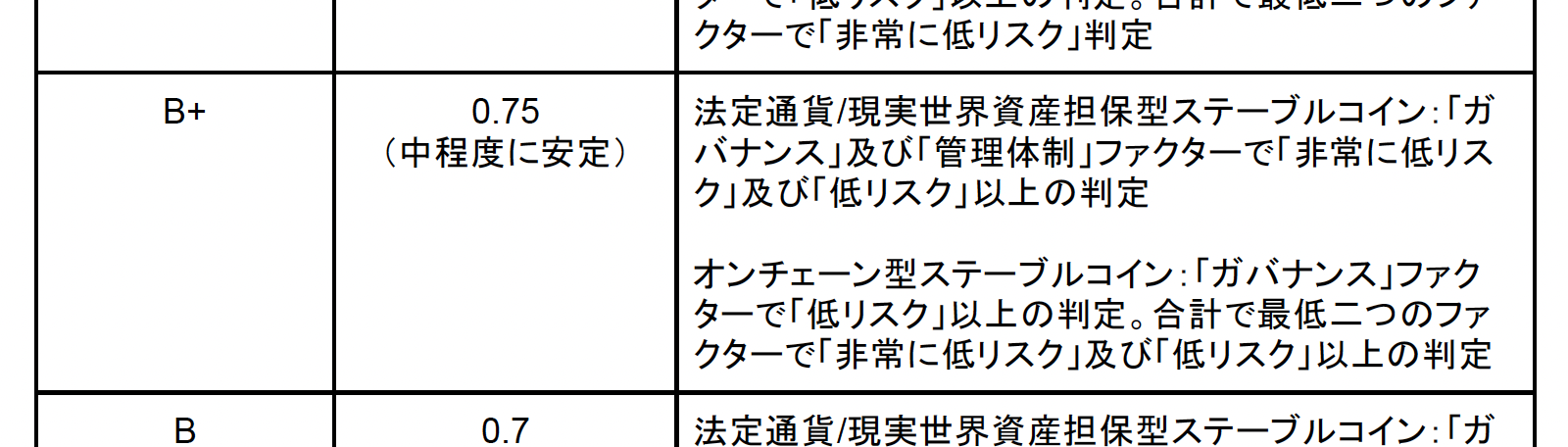

次に、今求めた3ファクターのリスクグレードを下の図表のリスククライテリアに当てはめ、該当する最も高いグレードを特定します。USDCの場合、B+の『「ガバナンス」及び「管理体制」ファクターで「非常に低リスク」及び「低リスク」以上の判定』に該当する(一方でAの基準には届かない)ので、リスククライテリアに基づくとUSDCは一旦B+のグレードを得ます。

ここでもう1ステップ、安定性を評価します。B+グレードに設定されたもう一つのの条件、安定性に基づく足切り(Stability cut-off)を見ると、0.75となっています。先に求めたUSDCの安定性ファクターのスコアは0.83でしたから、この基準を満たしており、ここでUSDCの安全グレードはB+と確定します。他のステーブルコインについても、同様の手法でグレードを算出できます。

なお、安定性の足切りにかかってしまった場合は1つ下のグレードの足切りを試し、クリアできるまで1つ下のグレードを試行し続けます。また、前にUSDDについて述べたように、各ファクターのスコアを求めている際に何らかの欠格事由が認められた場合は、問答無用でF評価となります。

ステーブルコイン評価フレームワークが持つ意義

ステーブルコインを評価するこのフレームワークの意義は、ステーブルコイン、ひいてはデジタル証券やWeb3そのもののマスアダプションに向けて、あらゆる層のユーザーに対してステーブルコインのリテラシーを提供することにあります。いわば、債券市場におけるS&PやMoody’sのような格付け機関の役割を果たすわけです。

既存の資本市場における格付け機関は、一般投資家が大量の情報を入手可能な現代にあって、格付けという形で情報を取捨選択し、信用リスクを分析する助けとなっています。 一方ステーブルコインはというと、今や取引所間の送金、オン・オフランプ、NFT購入といった幅広い取引がステーブルコインで行われているにも関わらず、その安全性は自明のものではありません。terraUSDなど多くの損害を投資家にもたらしながら崩壊していったものもあれば、現在は存続しているが、仕組み上はいつ持続不可能になってもおかしくないようなものも存在しています。

問題は、数あるステーブルコインの中から安全なものと、そうした危険なものを区別するのが簡単ではないことです。この界隈に長いこといて、知識や経験があればそのコインの仕組はどうか、担保資産の保管状況はどうか、といった点を精査することもできますが、そういったコンテキストは必ずしも初心者にとって理解できるとは限りませんし、ユーザー一人ひとりにそうした負担を強いるのはエコシステムとしても健全とは言えません。

これまでもステーブルコインの流通高や価格変動量などを一覧にしてまとめる試みなどはありましたが、それらは単にデータの集まりでしかないことから、良し悪しを議論するのは難しい状況でした。

そうした現状を踏まえると、Bluechipが開発したフレームワークの意義が見えてきます。これは、あらかじめ明確に定められた基準に従って、第三者がステーブルコインの評価を行うものです。基本的に、A~B帯のグレードを受けたコインであれば、朝起きたら紙切れになっているというようなことはないでしょう。SNSで大きく宣伝していたり、大きな数字を誇示しているようなプロジェクトであっても、真に安定性が伴っていなければそれにふさわしい低評価を受けることになります。

そうやって、いまやインフラとなったステーブルコインの(実際の)透明性が向上することは、Web3のマスアダプションにも貢献するはずです。 さらに言えば、Bluechipのフレームワークで設定されたファクターは算出式に至るまで公表されており、データもほとんど公開情報ベースであることから、判断過程の見えにくい従来の格付け機関よりも透明性についてはむしろ優れているといえるでしょう。

そのほかの意義としては、こういった形でステーブルコインの優劣が単一の基準で示されることで、より高グレードのコインに発行高や流動性が集中することが考えられます。加えてユーザーの間でも望ましいステーブルコインとはどういうものかについて共通認識が形成されることで、それが既存のステーブルコインの品質をさらに高めるよう求める発行体への圧力となるはずです。適切なフィードバックループが業界の全体的なクオリティ向上につながることが期待されます。

また、Bluechipプロジェクトとしては全体的なグレードだけでなく個々のファクターのスコアも開示することで、一人一人のユーザーのニーズに合ったステーブルコインを見つけてほしいという意図もあるようです。最終的にはユーザーのリテラシー向上に繋がってくるところかと考えます。

(解説ペーパーのConclusionセクションから翻訳の上引用)

我々のフレームワークはステーブルコインを複数のファクターを通じて評価するが、ファクター間のトレードオフは不可避的に存在する。そこから得られるのは単一の最も優れたステーブルコインというものは存在し得ないという示唆だが、一方で特定のユースケースやユーザーグループにとって最良のステーブルコインは存在する。我々のグレード尺度は複数のファクターで非常に低リスクと判定されたステーブルコインにA+(全体的安全性が最も高い)評価を与えるため、99%のステーブルコインユーザーを優先した設計となっているが、別のステーブルコインが1つ2つのファクターで突出した成績を残し、特定のユーザーグループにとって最も適切な選択肢になることもありうる。例えば、非常に分散化されており、安定性はまずまずであったためにB+グレードを得たステーブルコインは、分散化やプライバシーに注目するユーザーにとっては、法定通貨に担保され最も安定しておりA+評価を受けているものの、中央集権度合いがより高く、プライバシー保護がわずかに弱いステーブルコインよりも魅力的に映るだろう。我々の評価が高度な知識を持つ人々もそうでない人々も含めた全てのユーザーに対して、彼ら特有のニーズを踏まえた賢明な選択を行う能力を与えることを期待する。

補足: 今後の課題

このフレームワークは今後もアップデートされていく予定で、しかも私としては内容よりも全てのステーブルコインに適用可能な画一的ガイドラインが提案されたことそれ自体に意義があると思っています。そのためこの時点で課題を指摘するのは無粋な気もしますが、一応書いてはおこうと思います。これらの課題点は別の場でBluechipチームにも直接伝えられればと思っています。

①特定の形式のステーブルコインが構造上優位になる

例えば2.1.2. 法体系における管轄法域サブファクターでは、発行体が特定の地域に法人格を持っていない場合、法的リスクが存在しない(に等しい)として最高評価の1.00を得ることができます。しかし、法的なストラクチャを持っていないからといって、そのチームメンバーや開発者が訪問した国などで拘束・訴追されないわけではありません。

逆に、USDCを発行するCircle社は米国に本社を置いているため、World Justice Projectが公表する法の支配指数に基づいてこのサブファクターで0.68スコアを得ていますが、金融分野で明確な法の支配が行われている米国で発行されるステーブルコインが無国籍のものに比べて法務リスク上劣るというのは直感的に納得しがたいところがあります。 そのほか、デルタニュートラルポジションを担保とするステーブルコインなど、現在のフレームワークでは正確なスコアを測れないタイプも存在します。

②仮想通貨担保型ステーブルコインは理論上A+を取得できない

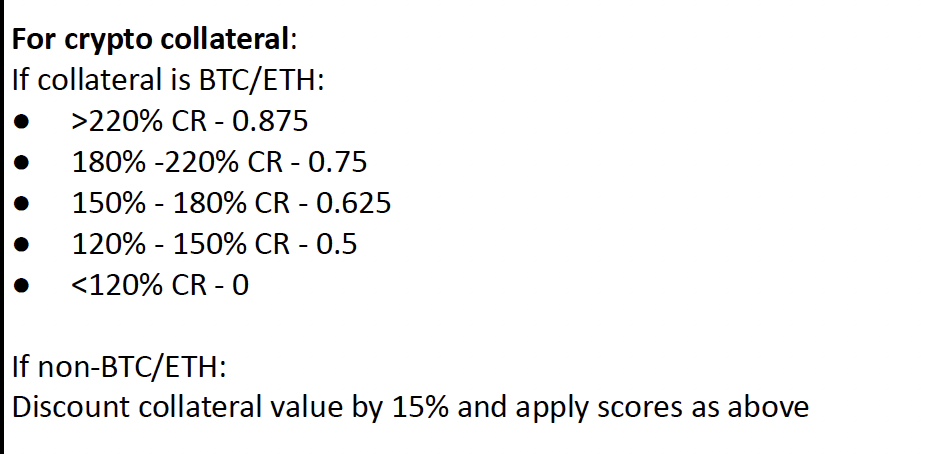

現行のSMIDGEフレームワークでA+グレードを得るためには安定性ファクターで0.97という極めて高いスコアを記録する必要があり、ほぼ全てのサブファクターで満点に近いスコアを取ることが必要になります。しかしながら、1.1.1. 担保率及び担保資産の質サブファクターにおいて、暗号資産を担保とするステーブルコインはどれだけ担保率が高くとも最大で0.875しか得ることができません。

このサブファクターの重みは25%ですから、暗号資産担保型は220%を超える担保率を達成していたとしても(1-0.875)*0.25=0.0315のスコアを落とすことになり、このファクターの他全ての項目で満点を取ったとしても1-0.0315=0.9685が獲得可能な最大スコアということになるため、暗号資産担保型ステーブルコインはどうやってもA+グレードを取得することはできません。 暗号資産担保型は構造上の欠陥があるためそもそも最高グレードには値しない、という理屈も理解できますが、これには腑に落ちない部分も残ります。

③データが正しいとは限らない

フレームワークの意義のところで「オンチェーンデータを活用するため透明性が高い」と述べましたが、逆にそれ以外、オフチェーンのデータを判断に用いる場合はデータの不正確さ、改ざんの可能性が生じます。例えばチームメンバーの身元が開示されていたとしても、その情報が虚偽のものであれば意味がありません。既存の格付け機関もサブプライム危機の際はサブプライム関連商品に無責任に高い格付けをつけたことで危機を招いたと批判されましたが、ステーブルコインも不正確な評価に権威がついて広まってしまえば、危機が起きた時に矢面に立たされるのは格付け機関になります。

Bluechipに続いてステーブルコインの独立評価に乗り出す機関が現れるかはわかりませんが、そうした機関には発行体自体との対話などを通じて現状の正確な見極めを行うと同時に、フレームワークについても業界の動向を反映しながら随時改訂を進めることが求められるでしょう。