3 月 24 日,Strategy(原 MicroStrategy)再次重磅出手——以平均 8.4 万美元的价格买入 6,911 枚比特币,其比特币总持仓正式突破 50 万枚大关,平均成本为 6.6 万美元。以当前约 8.8 万美元的币价计算,公司每枚比特币已浮盈 2.2 万美元。

不难看出,无论站在哪个时间节点,放眼全球加密货币的浪潮,比特币始终是最闪耀的存在。但自 2009 年诞生以来,它从未摆脱过争议。尤其在经济学界,关于比特币的质疑声始终不绝于耳。其中最为人所引用的一种批评,来自诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)。

克鲁格曼曾尖锐指出,如果一个经济体系以比特币为本位,由于其供应总量恒定,势必造成货币供给僵化,进而引发通货紧缩。他警告称,这种“通缩陷阱”将诱导人们推迟消费、企业盈利下滑、裁员潮汹涌,最终导致经济进入衰退的恶性循环。在我撰写的《比特币,应该成为我们的一面镜子》也曾对这一观点做过深入分析。

如今,“通缩陷阱”已成为许多国家抵制比特币时的常用理由之一。但问题在于,这种说法真的成立吗?通缩,真的是比特币无法克服的宿命?还是说,这只是传统范式对新事物的误解?

要回答这个问题,我们必须先弄清:

-

什么是通缩?

-

通缩是如何发生的?

唯有深入理解这两个问题,我们才能真正判断,比特币与通缩之间,到底是宿敌,还是被误解的关系。

关于比特币,我们已经讲了很多;而关于“通缩”,或许你还觉得有些陌生。幸运的是,《比特币本位》这本书,正好能为我们补上这一课。

1. 什么是通缩?

通缩,是通货紧缩的缩写。通俗一点讲:通货,其实就是我们常说的钱。通货紧缩,就是说市场上钱变少了。

要深入理解通货紧缩(deflation),我们必须先从它的反面——通货膨胀(inflation)入手,而谈通胀又不得不先聊聊“货币供应量”的概念。只有搞清楚了货币供应量的内涵,我们才能真正理解通胀和通缩的内在逻辑。

货币供应量通常用“M”表示,根据货币流动性的强弱,分为多个层次。其中最常用的是 M1 和 M2。

-

M1 被称为“狭义货币”,它包含现金(纸币和硬币)以及活期存款,这些资金可以随时用来消费,流动性极强。比如,你的钱包里的钞票、手机上的电子支付余额,都属于 M1 的范畴。

-

M2 则称为“广义货币”,它不仅包括了 M1,还包括了定期存款、储蓄账户和货币市场基金等相对不容易立即变现的资产。这些钱虽不能随时随地消费,但通常只需要一定时间或支付少量利息损失,就能转换为流动现金。

通胀或通缩的发生,关键就在于 M1 和 M2 这些货币供应指标与商品及服务供应之间的关系。

当货币供应量(比如 M2)增长超过了商品和服务供应的增长速度时,过多的钱就会追逐相对有限的商品与服务,推动物价普遍上涨,这就是“通货膨胀”。根据美联储的数据,美国在2020 年疫情后实施了大规模的货币宽松政策,2020 年全年 M2 供应量就增长了惊人的 24%,见下图。这种货币洪水直接导致了 2021 年美国通胀率达到 7%,创下近 40 年来的新高,消费者明显感受到日用品、食品、能源价格的快速上涨。

而通缩,则正好相反。当货币供应量增长速度低于商品和服务供应速度,甚至出现货币供应量绝对减少时,市场上的钱越来越“稀缺”,同样数量的货币可以买到的东西自然越来越多,物价就出现普遍下跌的现象——这就是“通货紧缩”。

历史上最经典的通缩案例就是 1929 年美国大萧条时期。当时银行大量倒闭,M1 和 M2 都急剧收缩。这种货币的大幅减少,直接导致了市场流动性枯竭,物价大幅下降,企业利润快速萎缩,大规模裁员随即爆发,整个经济陷入了负面螺旋。到底大萧条是怎么回事?通缩又是如何发生的?这个后面会详细讲。

对比来看,通胀就像一个“热病”,钱太多,经济“发烧”,容易造成投机泡沫和财富缩水;而通缩则像一个“寒症”,钱变少,经济陷入冰冻,人们不愿消费,企业不敢投资,经济活动逐渐陷入停滞。

接下来,我们就去看一下那一场发生在 1930 年代的大萧条,因为它是由通缩导致的。

2. 大萧条,可怕的通缩?

只要一提到通缩,人们通常会想起经济衰退的寒冬,仿佛整个社会都陷入了冻结状态。

最直接的联想,往往是上世纪 30 年代的大萧条时期这张黑白照片:1931 年 2 月, 大萧条期间, 在芝加哥开设的一家施粥所外排起了长队的失业工人。

那段时期,美国经历了剧烈的通货紧缩,物价像断线的风筝一样下跌。根据历史数据,从 1929 年到 1933 年,美国的消费者物价指数(CPI)下降了大约 25%。这意味着,如果你在 1929 年有 100 美元,到 1933 年,这 100 美元的购买力相当于今天的 133 美元左右。听起来似乎是好事,但事实却远非如此。

为什么会这样呢?

因为通货紧缩并不仅仅意味着商品价格下跌,它更会冻结整个经济循环。想象一下,当人们都期待明天物价会更便宜时,今天就没人愿意消费了。1929 年,美国零售额从 484 亿美元急剧萎缩到 1933 年的 251 亿美元,几乎腰斩。消费的骤减让企业库存大量积压,利润暴跌,不得不大规模裁员。这进一步打击了消费者的信心,失业率从 1929 年的 3.2% 一路攀升到 1933 年令人心惊的 24.9%,将四分之一的劳动力推向了街头。经济像掉进了深不见底的漩涡,挣扎着却越陷越深。

但是,我现在告诉你,通缩不只有可怕的一面,同样也有可爱的一面,你是否会感到很奇怪。

3. 大繁荣,可爱的通缩?

人们通常把通缩与萧条紧密联系起来,但历史却告诉我们,通缩并不一定导致经济衰退,有时甚至能伴随空前的繁荣。最为典型的例子,就是 19 世纪末被称为“美好年代”(La Belle Époque)的黄金本位时期。

实际上,在美好年代之前,人类历史中就已有过类似的现象。例如,文艺复兴时期的佛罗伦萨和威尼斯,这两座城市迅速崛起成为欧洲经济、艺术与文化的中心,很大程度上得益于它们最早采用了稳健可靠的货币标准。

3.1 金币与文艺复兴

1252 年,佛罗伦萨发行了著名的弗罗林金币(Florin)。弗罗林金币的出现意义非凡,它是自古罗马恺撒大帝时期的“奥里斯金币”(Aureus)之后,欧洲首次再次拥有了纯度极高、品质可靠的金质货币。每枚弗罗林金币重约 3.5 克,纯金含量达到 24 克拉,其稳定的成色和固定的重量,使它迅速成为当时欧洲贸易的标准货币。

弗罗林金币的可靠性和稳定性,迅速提升了佛罗伦萨在欧洲经济中的地位,也带动了银行业的蓬勃发展。当时的佛罗伦萨银行家,如著名的美第奇家族,通过遍布欧洲各地的分支机构,提供存款、贷款、汇兑、货币兑换等服务,奠定了现代银行体系的基础。在弗罗林金币的支持下,欧洲各地商人得以放心地进行跨国贸易,不再担心货币贬值和汇率波动带来的损失。

随后,1270 年威尼斯也效仿佛罗伦萨铸造了自己的杜卡特金币(Ducat),与弗罗林金币的规格、成色完全一致,使得这种可靠的货币标准迅速在整个欧洲大陆普及开来。到了 14 世纪末,欧洲已有超过 150 个国家和地区发行了类似弗罗林规格的金币。这种货币的统一性和可靠性,极大地简化了国际贸易流程,加速了欧洲内部的资本流动与财富积累。

正是在金币构建的稳健货币体系支持下,佛罗伦萨成为文艺复兴的核心城市。稳定的货币不仅催生了经济繁荣,也为艺术与人文的发展创造了丰厚的土壤。美第奇家族利用银行业带来的巨大财富,赞助了众多艺术大师,如米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔等。这些艺术巨匠能够心无旁骛地投入创作,创造了如米开朗基罗的《大卫》雕像、达芬奇的《蒙娜丽莎》、布鲁内莱斯基设计的佛罗伦萨圣母百花大教堂穹顶等伟大的作品,真正推动了人类文明的复兴与繁荣。

当然,最能代表通缩繁荣的,还是 19 世纪后期的美好年代。在这段时间里,通货紧缩与经济繁荣奇妙地结合在了一起,创造出了人类历史上一段无与伦比的黄金岁月。

3.2 美好年代的通缩繁荣

“美好年代”大致从 1871 年普法战争结束开始,到 1914 年第一次世界大战爆发前结束。

金币建立的稳健货币体系,不仅催生了文艺复兴时期佛罗伦萨与威尼斯的辉煌,也在 19 世纪下半叶“美好年代”(La Belle Époque)实现了经济繁荣与技术创新的完美融合。

这一时期,世界主要国家纷纷采用了统一的黄金标准,货币之间的兑换变得极为简单。不同国家的货币,本质上就是不同重量的黄金。例如,当时英国的英镑定义为 7.3 克黄金,法国法郎则为 0.29 克,德国马克为 0.36 克,兑换汇率自然固定。例如,1 英镑总能兑换 26.28 法郎和 24.02 德国马克,这种简单直接的兑换机制,使全球贸易如同测量长度一样简单明了,真正实现了全球自由贸易的愿景。

在这个黄金标准体系下,没有中央银行的货币政策干扰,人们持有多少货币完全取决于自己的需要,而不是被政府或央行操纵。金钱的可靠性,鼓励了人们储蓄与资本积累,促成了工业化、城市化和技术的飞速进步。

在这一稳定的货币环境中,社会生产力突飞猛进。美好年代涌现了大量改变世界面貌的重大创新与发明:

-

1876 年贝尔发明了电话;

-

1885 年卡尔·本茨研发了第一辆内燃机汽车;

-

莱特兄弟在 1903 年实现了人类首次动力飞行;

-

1870 年,美国铁路总长度约为 5 万英里,到了 1900 年,已扩张至 19 万英里,彻底改变了人们的生活和商业模式。

医疗领域则更令人震惊,心脏手术、器官移植、X 光、现代麻醉、维生素、输血技术等医学突破集中诞生于这一时期。这些创新不仅提高了生产力,也极大地提升了人类的生活质量和寿命。

石油化工技术的兴起,更是催生了塑料、氮肥和不锈钢等关键材料,大幅提升了农业和工业生产效率,使大量的商品更便宜、更易获得。

正如经济学家路德维希·冯·米塞斯(Ludwig von Mises)所言:“货币的数量并不重要,重要的是它的购买力。人们需要的不是更多的钱,而是更多的购买力。”

文化艺术领域的繁荣同样离不开稳健货币制度的支持。正如文艺复兴时期的佛罗伦萨和威尼斯一样,美好年代的巴黎、维也纳等欧洲中心城市,也涌现出大批艺术大师。这些艺术家和思想家得益于低时间偏好的投资人,他们耐心地资助着艺术创作,推动了新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象派艺术的繁荣。

美好年代在历史上如此令人怀念的原因,不仅在于它实现了前所未有的经济增长,更因为它将通货紧缩与经济繁荣奇妙地结合在了一起。物价的持续下降并未引起消费停滞,反而让人们得以用更少的钱享受到更高质量的生活。

事实表明,通缩并非必然导致经济衰退。那么,你可能想问:

-

那么后来 1929 开始的通缩为什么又造成了大萧条呢?

-

同样的通缩为什么会有不一样的结果呢?

-

如果通缩无“罪”,那么谁有“罪”呢?

我们只有深入了解一下大萧条的来龙去脉,才能挖掘出真正的原因,也才能来回答上面的问题。

4. 大萧条,是如何一步一步形成的?

回到 1920 年代,你会发现那是一个遍地是黄金的世界。大萧条,就是在这样的背景下发生的。这一切源于美联储在 1920 年代初期的极度宽松货币政策。

为了帮助英国稳定英镑,防止英国黄金外流,美联储在 1924 年到 1928 年期间将贴现率从 4% 降至了 3%。虽然表面看起来只降了 1 个百分点,但这却极大地刺激了市场上的资金需求,犹如打开了资金的闸门,美元如洪水般涌入经济。

在这种货币极度宽松的环境下,投资者发现贷款变得异常廉价,仿佛到处都有免费的午餐。据《比特币本位》记载,1921 至 1929 年期间,美国货币供应量增长了惊人的 68.1%,远远超过了黄金存量仅 15% 的增长。

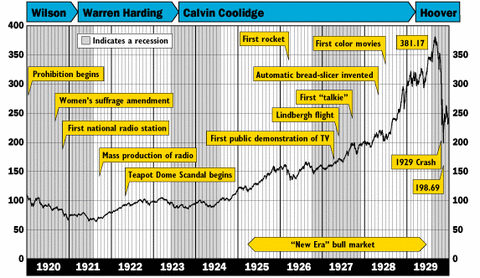

于是,大量的廉价资金涌入股票市场,道琼斯指数从 1921 年的 63 点疯狂上涨到 1929 年 9 月的 381 点,8 年间上涨超过 500%。市场狂热到了令人难以置信的地步,就连普通工人、出租车司机、家庭主妇都纷纷借贷炒股。

经济学家欧文·费雪(Irving Fisher)在 1929 年 10 月 16 日曾信心满满地宣称,股票市场已经达到了一个“永久性高原”,认为高企的股票价格不会再下降。然而仅仅一周之后,1929 年 10 月 24 日,美国股市便开始暴跌,泡沫彻底破灭。

事实上,早在 1928 年底,美联储已经察觉到了资产泡沫的风险,开始收紧货币政策,提高利率,试图缓解过热的经济。

但是,美联储的突然转向使市场震惊:高企的利率打破了资产价格持续上涨的幻想,泡沫迅速破裂。1929 年 10 月 24 日,“黑色星期四”标志着股市大崩盘的开端。

股市泡沫破灭后,所有廉价的贷款变成了沉重的负担,银行贷款无法回收,现金流迅速枯竭,引发了大规模的挤兑潮。

此时,美联储本应在此时积极向银行体系提供流动性,避免恐慌进一步蔓延,但美联储却采取了相对消极的态度。放任银行大量倒闭,使公众信心进一步恶化,银行存款总额减少了约三分之一,M2货币供应量锐减超过 30%。1929 年至 1933 年,美国约有 1 万家银行倒闭。

当然,美国政府错误的政策也进一步恶化了局势。当时的总统胡佛和继任的罗斯福推行了一系列干预主义政策,包括固定工资、设定物价管制,试图将经济“冻结”在繁荣时期的水平上。例如,为维持农产品价格,美国政府竟然采取焚烧农作物的荒谬措施,这在经济萧条、人民挨饿的背景下显得尤为荒唐。

看到这里,你应该明白了:

大萧条的通缩不是美好年代那种自然形成的,而是美联储操控不当的结果。

经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)认为,如果美联储当时迅速增加货币供应,银行倒闭和挤兑风潮便可得到缓解,从而避免后来经济的长期衰退。

然而,《比特币本位》一书的作者却指出,弗里德曼忽视了问题的根源:经济在 1920 年代已经被人为的货币扩张所严重扭曲。股市泡沫破灭后,简单地向市场注入更多货币,并不能真正解决经济结构上的严重错配,只会让未来的危机更加猛烈。

也就是说,如果没有 1921 年开始货币扩张,就不会有后来的突然的货币突然紧缩,也就不可能出现长达 10 年的大萧条。

那么,美国为什么在 1921 年为了英国搞货币扩张呢?美国真的是在做好事吗?

5. 大萧条是美国助人为乐引发的吗?

美联储在 1920 年代初期所采取的极度宽松货币政策,表面上是为了帮助英国央行防止黄金外流、维护英镑汇率,但这并不只是出于简单的“助人为乐”。事实上,美国自身也有明确的利益考量。

要弄明白这个问题,我们需要回到第一次世界大战后的经济格局之中。

5.1 “心比天高”的英国

一战之前,英国伦敦是世界金融体系的中心,英镑是全球贸易和储备的核心货币。但战争重创了英国经济,为了支付战争开支,英国央行被迫发行了大量没有足够黄金储备支撑的货币,导致英镑与黄金脱钩,英镑币值剧烈波动。

战争结束后,英国渴望重振伦敦作为全球金融中心的地位。1925 年,英国财政大臣丘吉尔(Winston Churchill)宣布恢复金本位,将英镑兑黄金的汇率重新恢复至战前的高水平,即每盎司黄金 4.86 英镑。这看似明智的决定,却为英国经济埋下了严重的隐患。

为什么呢?因为经过战争,英国的生产能力和经济实力已经大幅下降,英镑实际上已不再具有战前的购买力。如果强行恢复战前高估的英镑汇率,英国商品价格会变得极不具有竞争力,英国出口将遭遇巨大冲击。大量的黄金将迅速从英国外流到经济更加强劲的美国。

事实上,这种情况确实发生了。英国的黄金储备在恢复金本位后迅速下降,形势极为严峻。如果继续下去,英国可能不得不再次放弃金本位,进一步打击英镑的国际信用。这是英国政府绝不愿看到的。

但美国为什么愿意帮助英国呢?难道美国只是单纯地做好事吗?

并非如此。

5.2 “唇亡齿寒”的美国

当时,美联储和华尔街精英有着明确的战略目标。他们希望利用这一契机,逐步取代伦敦成为全球金融中心。换句话说,华尔街愿意暂时通过宽松的货币政策来维持英国金融稳定,正是希望避免英国因黄金外流而迅速崩溃。

为什么?因为如果英国经济突然崩溃,整个欧洲的金融体系可能随之崩溃。这对美国来说并非好事。美国在一战期间向欧洲提供了大量贷款,欧洲稳定的经济环境对美国来说至关重要。英国金融的稳定,将为美国在欧洲市场创造更有利的投资环境。

此外,帮助英国稳定金融,也符合当时华尔街银行家的长期利益。许多美国大银行与伦敦金融城有密切合作关系,这些银行在英国拥有大量资产和债权。如果英镑汇率剧烈下跌,这些资产的价值也会大幅缩水。

简单来说,美国金融家并不希望看到英国金融市场过早崩盘,因为这会影响他们在英国的巨额利益。

5.3 “事与愿违”的降息

就这样,为了英国、也为了自己,美联储在 1924 到 1928 年期间采取了一系列宽松政策,将贴现率从 4% 下调到 3%。表面上看起来只是轻微降息,实际上却相当于打开了资金洪闸,大量美元涌入市场。美国的银行将这些廉价资金迅速贷出,刺激经济,推高资产价格,造成了 1920 年代繁荣的假象。

这种策略短期内确实起到了作用。英国的黄金流出暂时得到缓解,英镑也暂时稳定下来,伦敦金融市场的崩溃被延后。但问题是,这种人为的干预政策压低了美国的市场利率,造成了严重的经济扭曲。

具体而言,过低的利率鼓励企业和个人盲目投资,刺激房地产和股市投机热潮。1921 年到 1929 年,道琼斯指数上涨了超过 500%,房地产价格也一路飙升,最终形成了巨大的资产泡沫。

从更大的历史视角看,美联储的这种政策不仅不是纯粹的助人为乐,而是美国精英通过帮助英国来谋求自身金融主导地位的一种战略安排。虽然短期内保护了美国在欧洲的经济利益和资产安全,但最终却为美国经济种下了更大的隐患。

事实证明,这种短视的政策最终适得其反。当泡沫在 1929 年破灭后,美联储和美国政府不但未能避免危机,反而导致美国经济陷入前所未有的衰退。这场大萧条,正是由之前人为操纵货币供应和利率所导致的。

《比特币本位》的作者指出,也正是美联储在 1920 年代的所作所为,才导致了后续经济灾难性的后果。

现在,我们终于可以看清:

通缩本身并不可怕,可怕的是央行对货币和利率的任意操纵。

回到开头,比特币所代表的固定货币供应,是否会造成“通缩陷阱”的问题应该很清楚了。

6. 通缩陷阱是“人祸”而已?

货币之所以能被广泛接受和使用,是因为它具有稳定的价值尺度。这种稳定性,就像一把精确的尺子,让人们在复杂的经济活动中,可以放心地计算成本、收益和未来的回报。

但问题恰恰在于,传统法定货币的价值尺度并不稳定,它随时可能因为央行政策而剧烈波动。1929 年大萧条的惨痛教训,恰恰证明了这一点:人为地操纵货币供应量和利率,破坏了货币作为稳定价值尺度的基础。这种人为的通缩,才是真正的灾难。

相反,如果通缩是由于生产效率提高、技术进步导致的物价自然下降,这样的通缩并不具备破坏性,反而具有巨大的积极意义。历史上的“美好年代”和文艺复兴时期,正是这种“自然的通缩”带来的辉煌成就的最好例子。

前面,我们已经说过了,不妨再回顾一下处于通缩期的 19 世纪末的工业革命:

-

从 1870 年到 1900 年间,美国的消费者物价指数(CPI)累计下降约 30%,也就是说物价平均每年下降约 1% 左右。

-

钢铁产量从 1865 年的 2 万吨暴增到 1900 年的 1000 万吨;

-

制造业产值增长超过了 500%。

这说明,价格的逐渐降低,实际上是经济繁荣的体现,而非经济停滞的前兆。

再举个更贴近现代的例子:从 1980 年到 2000 年间,美国科技产业蓬勃发展,电脑的价格下降了近 90%,功能却提升了数千倍。同样,智能手机的价格也不断降低,功能却日新月异。消费者没有因为“预期明年电脑更便宜”就停止购买,相反,他们依旧持续购买更好的设备,因为需求本身并非无限推迟的。

实际上,这种“自然”的“通缩”可以让消费者受益匪浅,生活质量不断提升。只有“人为”的“通缩”才会造成“大萧条”那样的人间惨剧。

说到底,通缩陷阱,只是一个“唬人”的借口。其目的,就是为了让“人为”干预货币价值尺度的行为获得理论上的正当性,从而让通过货币掠夺民众财富的行为合法化。

结语

当历史的尘埃落定,我们清楚地看到,真正威胁经济稳定的并非通缩或通胀,而是人为操控货币的那只看不见的手。货币是文明的尺子,稳定的货币尺度决定了经济的生命力和社会的繁荣程度。

比特币的出现,恰恰在于提供了一把无法被任意篡改的价值标尺。它让我们拥有了一种无需信任任何人为操控的货币,一种能够真正回归市场本质的货币。

比特币不是通缩陷阱,它是摆脱“人祸”的通道,是迈向经济繁荣的自然之路。

归根结底:

通缩本无罪,人为是祸首;

价值有尺度,繁荣自长久。

(本文转发自微信公众号 Airdrop Reference,微信号:ktckok)

关于《空投参考》

《空投参考》是一个创新的区块链教育与推广平台,旨在通过普及区块链基础知识,帮助普通用户理解并参与区块链技术的发展。该项目的使命是降低区块链技术的参与门槛,推广优质的区块链项目,让更多人能够享受到 Web3.0 时代的红利。 了解更多>>