在区块链领域,密码学是安全与信任的核心基础。其中,零知识证明(ZK)能够将任意复杂的链下计算压缩为简短的证明,并在链上高效验证,无需依赖第三方信任,同时还能选择性地隐藏输入以保护隐私。凭借高效验证、通用性与隐私性的兼备,ZK 已成为扩容、隐私、跨链等多类应用的关键方案。尽管当前仍存在证明生成开销较大、开发电路复杂等挑战,但ZK 的工程可行性与落地程度已远超其他路径,成为采用度最高的可信计算框架。

一、ZK 赛道的发展历程 零知识证明(ZK)技术的发展并非一蹴而就,而是经历了长达数十年的理论积累与工程探索。整体可以划分为以下几个关键阶段:

-

理论奠基与技术突破期(1980s–2010s) ZK 概念由 MIT 学者Shafi Goldwasser、Silvio Micali 和 Charles Rackoff 提出,最初停留在交互式证明理论。2010s 随着 非交互式零知识证明(NIZK) 与 zk-SNARK 出现,证明效率大幅提升,但早期仍依赖可信设置。

-

区块链应用(2010s 末期) Zcash 将 zk-SNARK 引入隐私支付,首次实现大规模区块链落地。但受限于证明生成开销高昂,实际落地场景依然较为有限。

-

爆发式增长与扩展(2020s 至今)这一时期 ZK 技术全面进入产业主流: ZK Rollup:通过链下批量计算及链上证明,实现高吞吐与安全继承,成为 Layer2 扩容核心路径。 zk-STARKs:StarkWare 推出 zk-STARK,消除可信设置,提升透明性与扩展性。 zkEVM:Scroll、Taiko、Polygon 等团队致力于 EVM 字节码级证明与现有 Solidity 应用无缝迁移。 通用 zkVM:RISC Zero、Succinct SP1、Delphinus zkWasm 等支持任意程序可验证执行,把 ZK 从扩容工具拓展为“可信 CPU”。 zkCoprocessor 将 zkVM 封装为协处理器,支持复杂逻辑外包(如 RISC Zero Steel、Succinct Coprocessor); zkMarketplace则市场化证明算力,形成去中心化 prover 网络(如 Boundless),推动 ZK 成为普适计算层。 至今,ZK 技术已从晦涩的密码学概念,成长为区块链基础设施中的核心模块。它不仅支撑扩容与隐私保护,更在跨链互操作、金融合规、人工智能(ZKML)等前沿场景中展现出战略价值。随着工具链、硬件加速与证明网络的持续完善,ZK 生态正快速走向规模化与普适化。

二、ZK 技术应用全景:扩容、隐私与互操作

扩容(Scalability)、隐私(Privacy)与互操作与数据证明(Interoperability & Data Integrity)是当下 ZK “可信计算”技术的三大基础场景,对应区块链性能不足、隐私缺失与多链互信的原生痛点

-

扩容(Scalability) 是 ZK 最早落地、也是应用最广的场景。其核心思想是将交易执行移到链下,再用简短的证明在链上验证,从而在不牺牲安全性的前提下显著提升 TPS、降低成本。典型路径包括:zkRollup(zkSync、Scroll、Polygon zkEVM),通过批量交易压缩实现扩容;zkEVM,在 EVM 指令级别构建电路,实现以太坊原生兼容;以及更通用的 zkVM(RISC Zero、Succinct),支持任意逻辑的可验证外包。

-

隐私保护(Privacy) 旨在证明交易或行为的合法性,同时避免暴露敏感数据。典型应用包括:隐私支付(Zcash、Aztec),保证资金转移有效性而不公开金额与对手方;隐私投票与 DAO 治理,在不泄露投票内容的情况下完成治理;以及 隐私身份/KYC(zkID、zkKYC),仅证明“符合条件”,而不披露额外信息。

-

互操作与数据证明(Interoperability & Data Integrity) 则是 ZK 技术解决“多链世界”信任问题的关键路径。通过生成另一条链状态的证明,跨链交互可摆脱中心化中继。典型形式包括 zkBridge(跨链状态证明)与 轻客户端验证(在目标链上高效验证源链区块头),代表项目有 Polyhedra、Herodotus 等。同时,ZK 也被广泛用于 数据与状态证明,如 Axiom、Space and Time 的 zkQuery/zkSQL,或 IoT 与存储场景的数据完整性验证,确保链下数据可信上链。

在这三大基础场景之上,未来ZK 技术有机会逐渐延伸至更广阔的行业应用:包括 AI(zkML),为模型推理或训练生成可验证证明,实现“可信 AI”;金融合规,如交易所储备证明(PoR)、清算与审计,降低信任成本;以及 游戏与科学计算,在 GameFi 或 DeSci 中确保逻辑与实验结果的真实性。本质上,它们都是“可验证计算 + 数据证明”在不同行业的落地扩展。

三、超越zkEVM: 通用 zkVM 与证明市场的崛起

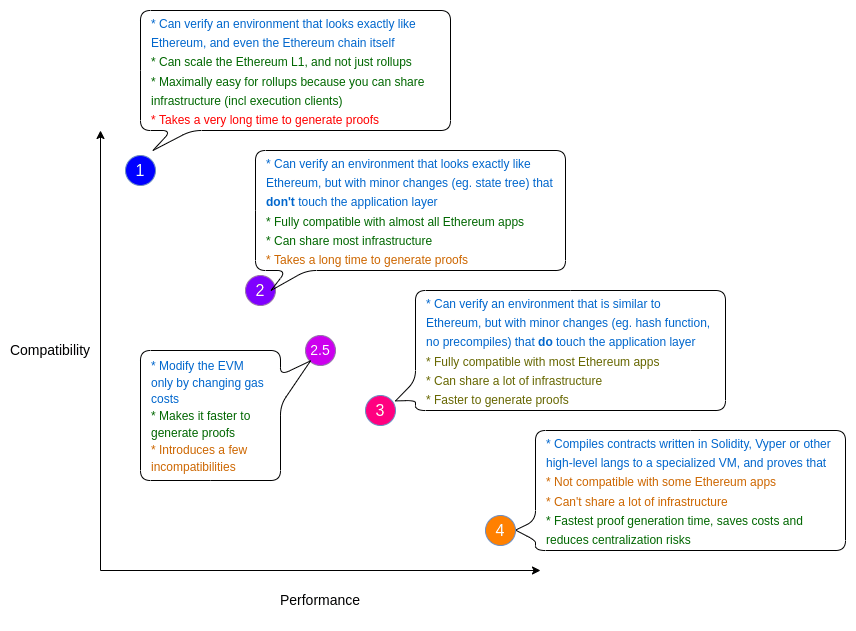

以太坊创始人 Vitalik 在 2022 年提出的 ZK-EVM 四类分类(Type 1–4),揭示了 兼容性与性能之间的权衡:

-

Type 1(完全等价):字节码与以太坊 L1 完全一致,迁移成本最低,但证明最慢。代表项目:Taiko。

-

Type 2(完全兼容):保持高度 EVM 等价,仅做极少底层优化,兼容性最强。代表项目:Scroll、Linea。

-

Type 2.5(准兼容):小幅修改 EVM(如 gas 成本、预编译支持),牺牲少量兼容性换取性能提升。代表项目:Polygon zkEVM、Kakarot(运行在 Starknet 上的 EVM)。

-

Type 3(部分兼容):对底层修改更彻底,能跑大多数应用,但无法完全复用以太坊基础设施。 代表项目:zkSync Era。

-

Type 4(语言级兼容):放弃字节码兼容,直接从高级语言编译至 zkVM,性能最佳但需重建生态。代表项目:Starknet(Cairo)。

这一阶段的主题是“zkRollup 战争”,目标在于缓解以太坊的执行瓶颈。但随之暴露出两大局限:一是 EVM 电路化难度高、证明效率受限,二是 ZK 的潜力远超扩容,可延伸至跨链验证、数据证明甚至 AI 计算。

在此背景下,通用 zkVM 崛起,取代 zkEVM 的“以太坊兼容思维”,转向“链无关的可信计算”。zkVM 基于通用指令集(如 RISC-V、LLVM IR、Wasm),支持 Rust、C/C++ 等语言,允许开发者用成熟生态库构建任意应用逻辑,再通过证明在链上验证。RISC Zero(RISC-V)、Delphinus zkWasm(Wasm)即为典型代表。其意义在于:zkVM 不只是以太坊的扩容工具,而是 ZK 世界的“可信 CPU”。

-

RISC-V 路线:以 RISC Zero为代表,直接选择开放通用指令集 RISC-V 作为 zkVM 的执行内核。优点是生态开放、指令集简洁、易于电路化,能够承接 Rust、C/C++ 等主流语言编译结果,适合做“通用 zkCPU”。缺点是与以太坊字节码没有天然兼容,需要通过协处理器模式嵌入。

-

LLVM IR 路线:以 Succinct SP1 为代表:前端用 LLVM IR 兼容多语言,后端仍基于 RISC-V zkVM,本质是“LLVM 前端 + RISC-V 后端”,比纯 RISC-V 模式更通用,但LLVM IR 指令复杂,证明开销更大。

-

Wasm 路线:以 Delphinus zkWasm为代表。WebAssembly 生态成熟,开发者熟悉度高,且天然跨平台,但 Wasm 指令集相对复杂,证明性能受限。

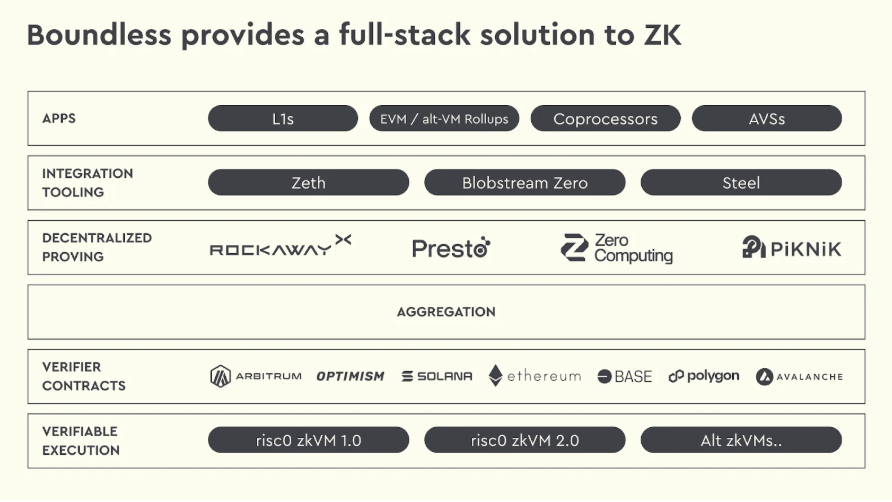

进一步的演进中,ZK 技术正走向 模块化与市场化。首先,zkVM 提供了通用可信的执行环境,相当于零知识计算的“CPU/编译器”,为应用提供底层的可验证计算能力。在此之上,zk-coprocessor 将 zkVM 封装为协处理器,使 EVM 等链能够将复杂计算任务外包到链下执行,并通过零知识证明回链验证,典型案例包括 RISC Zero Steel 与 Lagrange,其角色可类比为“GPU/协处理器”。 再进一步,zkMarketplace 则通过去中心化网络实现证明任务的市场化分发,全球 prover 节点通过竞价完成任务,如 Boundless ,即是构建零知识计算的算力市场。

由此,零知识技术栈逐步呈现出从 zkVM → zk-coprocessor → zkMarketplace 的演进链条。这一体系标志着零知识证明从单一的以太坊扩容工具,进化为 通用可信计算基础设施。而这一演进链条中,以RISC-V 作为 zkVM 内核的RISC Zero,在“开放性、可电路化效率、生态适配”之间做了最优平衡。使得它既能提供低门槛的开发体验,又能通过 Steel、Bonsai、Boundless 等扩展层,将 zkVM 演进为 zk-coprocessor 与去中心化证明市场,从而打开更广阔的应用空间。

四、RISC Zero 的技术路径与生态版图

RISC-V 是一种开放、免版税的指令集架构,不受单一厂商控制,具备天然的去中心化特质。RISC Zero 依托这一开放架构,构建出兼容 Rust 等通用语言的 zkVM,突破了以太坊生态内 Solidity 的局限,使开发者能够直接将标准 Rust 程序编译为可生成零知识证明的应用。这种路径让 ZK 技术的应用范围从区块链合约扩展到更广阔的通用计算领域。

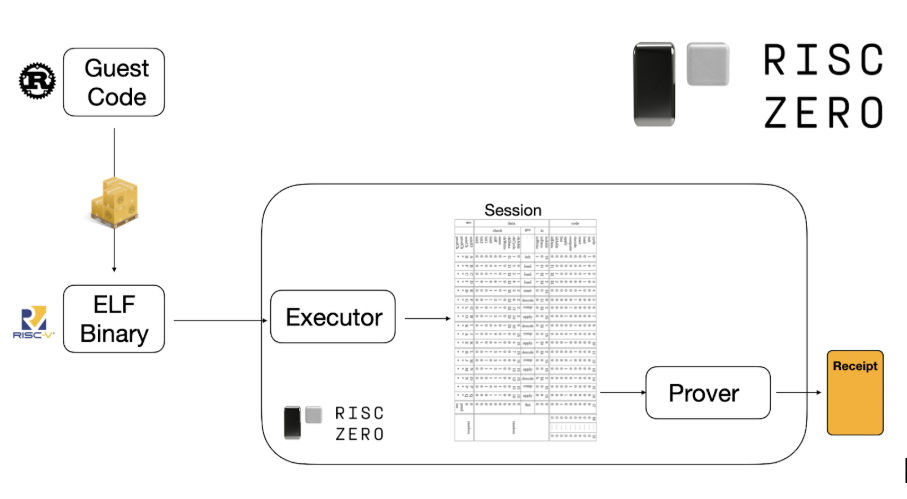

RISC0 zkVM:通用可信计算环境

与需要兼容复杂 EVM 指令集的 zkEVM 项目不同,RISC0 zkVM 基于 RISC-V 架构,设计更为开放和通用。其应用由 Guest Code 构成并编译为 ELF 二进制文件,Host 通过 Executor 运行并记录执行过程(Session),Prover 随后生成可验证的 Receipt,其中包含公开输出(Journal)与加密证明(Seal)。第三方仅需验证 Receipt,即可确认计算正确性,而无需重复执行。

2025 年 4 月发布的 R0VM 2.0 标志着 zkVM 进入实时时代:以太坊区块证明时间由 35 分钟缩短至 44 秒,成本降低最高 5 倍,用户内存扩展至 3GB,支持更复杂的应用场景。同时新增 BN254 与 BLS12-381 两个关键预编译,全面覆盖以太坊主流需求。更重要的是,R0VM 2.0 在安全性上引入形式化验证,已完成大部分 RISC-V 电路的确定性验证,目标在 2025 年 7 月实现首个 区块级实时 zkVM(<12 秒证明)。

zkCoprocessor Steel:链下计算的桥梁

zkCoprocessor 的核心理念是将复杂计算任务从链上卸载至链下执行,再通过零知识证明返回结果。智能合约只需验证 Proof,而无需重算整个任务,从而显著降低 Gas 成本并突破性能瓶颈。例如 RISC0 的 Steel,为 Solidity 提供外部证明接口,可以外包大规模历史状态查询或跨区块批量计算,甚至能用一个 Proof 验证数十个以太坊区块。

Bonsai:SaaS 化的高性能证明服务

为满足产业级应用需求,RISC Zero 推出了 Bonsai ,官方托管的 Prover-as-a-Service 平台,通过 GPU 集群分发证明任务,让开发者无需自建硬件即可获得高性能证明。与此同时,RISC Zero 提供 Bento SDK,帮助开发者在 Solidity 与 zkVM 之间实现无缝交互,显著降低 zkCoprocessor 的集成复杂度。相比之下,Boundless 通过开放市场实现去中心化证明,两者形成互补。

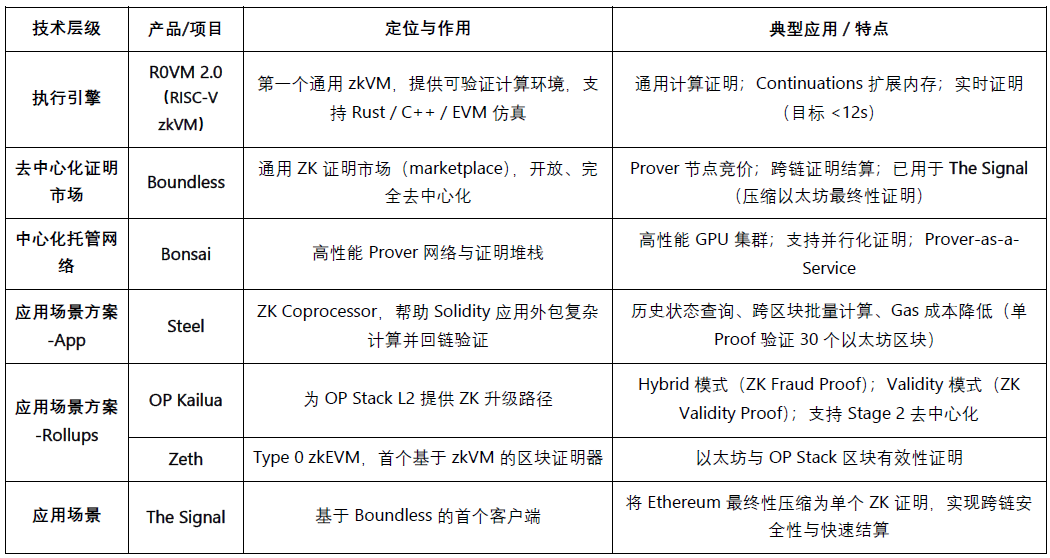

RISC Zero 全产品矩阵

RISC Zero 的产品生态围绕 zkVM 向上延展,逐步形成了覆盖执行、网络、市场与应用层的完整矩阵:

五、ZK 市场:信任计算的去中心商品化

零知识证明(ZK)市场将高成本、复杂的证明生成过程解耦,并转化为去中心化、可交易的计算商品。通过全球分布的 prover 网络,计算任务以竞价方式外包,在成本与效率间动态平衡,并以经济激励不断吸引 GPU 与 ASIC 参与者,形成自我强化的循环。Boundless 与 Succinct 是该赛道的代表。

5.1 Boundless:通用零知识计算市场

概念定位Boundless 是 RISC Zero 推出的通用 ZK 协议,旨在为所有区块链提供可扩展的 verifiable compute 能力。其核心在于将证明生成与区块链共识解耦,并通过去中心化市场机制分发计算任务。开发者提交证明请求后,Prover 节点通过去中心化的激励机制竞争执行,并凭借“可验证工作量证明(Proof of Verifiable Work)”获得奖励。不同于传统 PoW 的无意义算力消耗,Boundless 将算力转化为真实应用的 ZK 结果,使计算资源具备实际价值。

架构与机制Boundless 市场的工作流程包括:

-

请求提交:开发者提交 zkVM 程序与输入至市场;

-

节点竞价:Prover 节点评估任务并出价,锁定任务后获得执行权;

-

证明生成与聚合:复杂计算被拆解为子任务,每个子任务生成 zk-STARK 证明,再通过递归与聚合电路压缩为统一的终极证明,大幅降低链上验证成本;

-

跨链验证:Boundless 在多条链上提供统一验证接口,实现一次构建、跨链复用

这种架构使智能合约无需重复执行复杂计算,仅需验证简短证明即可完成确认,从而突破 Gas 上限与区块容量限制。

生态与应用: 作为市场层协议,Boundless 与 RISC Zero 其他产品互补:

-

Steel:EVM 的 ZK Coprocessor,可将 Solidity 复杂执行迁移到链下并回链验证;

-

OP Kailua:为 OP Stack 链提供 ZK 升级路径,实现更高安全性与更快终结性。

Boundless 的目标是在以太坊实现亚 12 秒实时证明,路径包括 FRI 优化、多项式并行化及 VPU 硬件加速。随着节点和需求增长,Boundless 将形成自增强算力网络,不仅降低 Gas 成本,还将开启链上可验证 AI、跨链流动性与无限计算等新应用场景。

5.2 Boundless for Apps:突破 Gas 限制

Boundless for Apps 旨在为以太坊和 L2 应用提供“无限算力”,将复杂逻辑卸载到去中心化证明网络执行,再以 ZK 证明回链验证。其优势包括:无限执行、恒定 Gas 成本、兼容 Solidity/Vyper、跨链原生支持。

其中 Steel 作为 EVM 的 ZK Coprocessor,让开发者能够在 Solidity 合约中实现大规模状态查询、跨区块计算与事件驱动逻辑,并通过 R0-Helios 轻客户端实现 ETH 与 OP Stack 的跨链数据验证。目前已有包括 EigenLayer 在内的项目探索集成,展现其在 DeFi 与多链交互中的潜力。

Steel:EVM 的可扩展计算层

Steel 的核心目标是突破以太坊在 Gas 上限、单区块执行、历史状态访问等方面的限制,将复杂逻辑迁移至链下,再通过零知识证明回链验证。在保证安全性的同时,以恒定验证开销提供近乎无限的算力支持。

在 Steel 2.0 中,开发者可利用三大能力扩展合约设计空间:

-

事件驱动逻辑:直接以 Event logs 为输入,避免依赖中心化 indexer;

-

历史状态查询:访问自 Dencun 升级以来任意区块的存储槽或账户余额;

-

跨区块计算:执行跨多个区块的运算(如移动平均、累积指标),并以单个证明提交链上。

这一设计显著降低了成本,Steel 的出现,使得原本受限于 EVM 的应用(如高频计算、状态回溯或跨区块逻辑)得以落地,并逐步成为连接链下计算与链上验证的关键桥梁。

5.3 Boundless for Rollups:ZK 驱动的 Rollup 加速方案

Boundless for Rollups 通过去中心化证明网络,为 OP Stack 等二层链提供更快、更安全的结算路径。其核心优势体现在:

-

加速终结性:将 7 天的结算时间缩短约 3 小时(Hybrid 模式)或 <1 小时(Validity 模式);

-

更强安全性:通过 ZK Fraud Proof 与 Validity Proof 渐进式升级,提供密码学级安全

-

去中心化演进:依托分布式 Prover 网络与低抵押需求,快速迈向 Stage 2 去中心化;

-

原生可扩展性:在高吞吐链上保持稳定性能与可预测成本。

OP Kailua:为 OP 链提供 ZK 升级路径

作为 Boundless for Rollups 的核心方案,OP Kailua 由 RISC Zero 推出,专为基于 Optimism 的 Rollup 设计,使团队能够在 性能与安全性 上超越传统 OP 架构。

Kailua 提供两种模式,支持渐进式升级:

-

Hybrid 模式(ZK Fraud Proof):用 ZK Fraud Proof 替代多轮交互式 Fault Proof,大幅降低争议解决复杂度和成本。证明费用由作恶方承担,最终性缩短至约 3 小时。

-

Validity 模式(ZK Validity Proof):直接转型为 ZK Rollup,利用零知识有效性证明彻底消除争议,实现 <1 小时最终性,并提供最高级别的安全性。

Kailua 支持 OP 链从乐观 → 混合 → ZK Rollup 的平滑升级,符合 Stage 2 去中心化要求,降低了升级门槛并提升高吞吐场景的经济性。在保持现有应用与工具链连续性的同时,OP 生态可逐步获得快速最终性、更低质押成本和更强安全性。Eclipse 已借助 Kailua 实现 ZK Fraud Proof,加速升级;BOB 则完成向 ZK Rollup 的转型。

5.4 The Signal:跨链互操作的 ZK 信号层

定位与机制The Signal 是 Boundless 推出的核心应用 —— 一个开源 ZK 共识客户端。它将以太坊信标链的最终性事件压缩为单个零知识证明,任何链或合约都能直接验证该证明,从而实现无需多签或预言机的信任最小化跨链交互。其价值在于赋予以太坊最终状态“全球可读性”,为跨链流动性与逻辑交互奠定基础,并显著降低冗余计算和 Gas 成本。

运行机制

-

Boost The Signal:用户可通过提交证明请求来“增强信号”,所有 ETH 直接用于请求新的证明,延长信号持续时间,惠及所有链与应用。

-

Prove The Signal:任何人都可运行 Boundless Prover 节点,生成以太坊区块的 ZK 证明并广播,取代传统的多签验证,形成“用数学替代信任”的跨链共识层。

-

扩展路径:先为以太坊最终确定区块生成连续证明,形成“以太坊信号”;再推广至其他公链,构建多链统一信号;最终在同一密码学信号层上互联,形成“共享波长”,实现无包裹资产、无中心化桥的跨链互操作。

目前已有 30+ 团队参与 The Signal 推进,Boundless 市场上已聚合 1,500+ Prover 节点,竞争 0.5% 代币激励,任何拥有 GPU 的用户均可无许可加入。The Signal 已在 Boundless 主网 Beta 上线,并支持基于 Base 的生产级证明请求。

六、Boundless 路线图、主网进展与生态

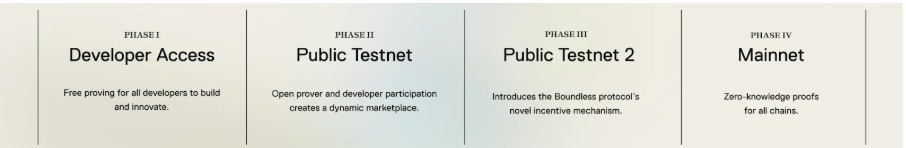

Boundless 的发展遵循清晰的阶段式路径:Phase I – Developer Access:面向开发者开放早期接入,提供免费证明资源,加速应用探索;Phase II – Public Testnet 1:开启公开测试网,引入双边市场机制,开发者与 Prover 节点在真实环境中交互;Phase III – Public Testnet 2:引入市场激励与完整经济机制,测试自我维持的去中心化证明网络;Phase IV – Mainnet:全面主网上线,为所有链提供通用 ZK 计算能力。

在 2025 年 7 月 15 日,Boundless 主网 Beta 已正式上线,率先在 Base 上进入生产环境。用户可用真实资金请求证明,Prover 节点则以无许可方式接入,单节点最多支持 100 块 GPU 并参与竞价。作为展示性应用,团队推出了 The Signal,这一开源 ZK 共识客户端能将以太坊信标链最终性事件压缩为单个零知识证明,任何链与合约均可直接验证。由此,以太坊的最终状态实现了“全球可读性”,为跨链互操作与安全结算提供基础。

Boundless 浏览器的运行数据显示,整体网络已展现出高速增长与强大韧性。截至 2025 年 8 月 18 日,累计处理 542.7 万亿计算周期,完成 39.9 万笔订单,覆盖 106 个独立程序。单笔最大证明规模突破 1060 亿计算周期(8 月 18 日),网络算力峰值达到 25.93 MHz(8 月 14 日),均刷新了行业纪录。从订单履约情况看,日均订单数在 8 月中旬一度突破 1.5 万笔,每日算力峰值超过 40 万亿周期,展现了指数级增长态势。同时,订单履约成功率始终维持在 98%–100% 的高水准,证明市场机制已相当成熟。更值得注意的是,随着 prover 竞争加剧,单周期成本已下降至接近 0 Wei,意味着网络正进入高效、低成本的大规模计算时代。

此外,Boundless吸引了一线矿工的积极参与。比特大陆等头部厂商已着手研发专用 ASIC 矿机;6block、Bitfufu、原力区、Intchain、Nano Labs 等厂商加入网络将既有矿池资源转化为ZK证明计算节点,矿工群体的加入使得 Boundless的ZK市场进一步迈向规模产业化阶段。

七、ZK Coin代币经济模型设计

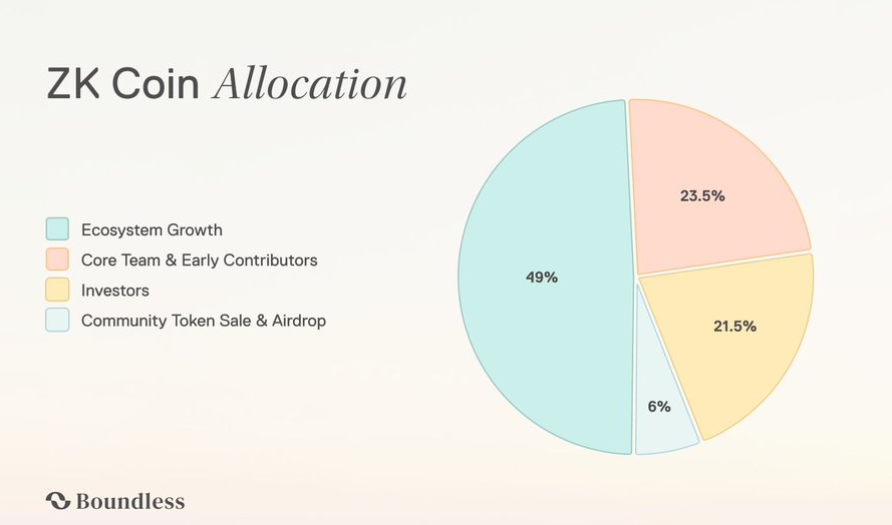

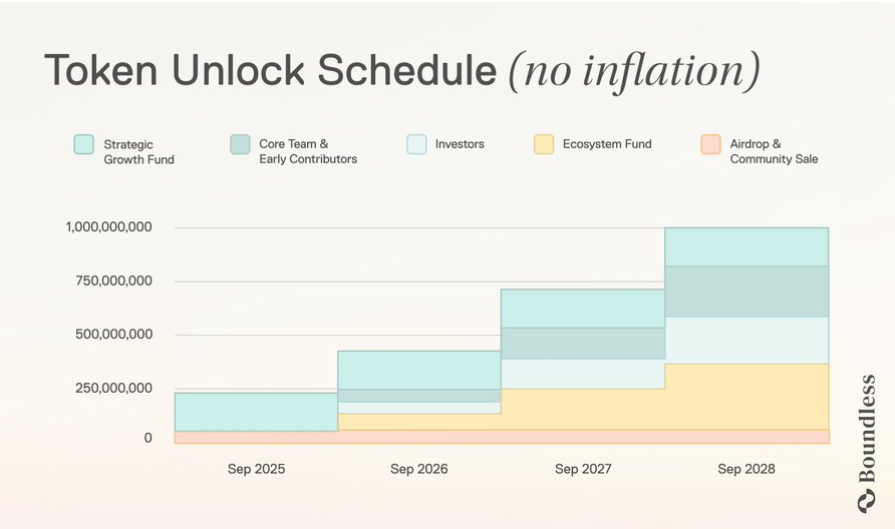

ZK Coin(ZKC)是 Boundless 协议的原生代币,也是整个网络的经济与安全锚点。其设计目标是构建一个可信、低摩擦、可持续扩展的零知识计算市场。ZKC 总量为 10 亿枚,采用逐年递减的通胀机制:首年年化通胀率约为 7%,逐步下降至第 8 年的 3%,并在此水平保持长期稳定。所有新发行的代币通过 可验证工作量证明(Proof of Verifiable Work, PoVW) 分配,确保发行直接与真实的计算任务绑定。

Proof of Verifiable Work(PoVW) 是 Boundless 的核心创新机制,它将“可验证计算”从一种技术能力转变为可度量、可交易的商品。传统区块链依赖所有节点的重复执行,受限于单节点算力瓶颈,而 PoVW 通过零知识证明实现单次计算、全网验证,并引入无信任的计量体系,将计算工作量转化为可定价的资源。由此,计算不仅能按需扩展,还能通过市场发现价格、签订服务合约、激励 Prover 节点,形成需求驱动的正循环。PoVW 的引入让区块链首次摆脱算力稀缺,支持跨链互操作、链下执行、复杂计算与隐私保护等应用场景,为 Boundless 打造普适的 ZK 计算基础设施奠定了经济与技术双重基础。

代币角色与价值捕获

ZK Coin(ZKC) 是 Boundless 的原生代币,也是整个网络的经济支柱:

-

质押抵押:Prover 必须在接单前质押 ZKC(通常 ≥10× 最大请求费用),若超时未交付则被罚没(50% 销毁,50% 奖励其他 prover)。

-

Proof of Verifiable Work (PoVW):Provers 通过生成零知识证明获得 ZKC 激励,类似挖矿机制。奖励分配为:75% 给 prover、25% 给协议质押者。

-

通用支付层:应用方用自身原生代币(如 ETH、USDC、SOL)支付证明费用,但 prover 需用 ZKC 质押,因此所有证明都由 ZKC 背书。

-

治理功能:ZKC 持有者可参与 Boundless 治理,包括市场机制、zkVM 集成、基金拨款等。

代币分配(初始供应 10 亿枚)

-

生态增长(49%)

-

31% 生态基金:支持应用开发、开发者工具、教育与基础设施维护;线性解锁至第 3 年。

-

18% 战略增长基金:用于企业级集成、BD 合作与机构 prover 集群引入;12 个月内逐步解锁,与合作成果挂钩。

-

-

核心团队与早期贡献者(23.5%)

-

20% 给核心团队与早期贡献者,25% 一年 cliff,剩余 24 个月线性解锁。

-

3.5% 分配给 RISC Zero,用于 zkVM 研发与研究基金。

-

投资者(21.5%):战略资本与技术支持者;25% 一年 cliff,剩余两年线性解锁。

-

社区(约 6%):社区公募与空投,增强社区参与度;公募 50% TGE 解锁,50% 6 个月后解锁;空投 100% TGE 解锁。

-

ZKC 是 Boundless 协议的核心经济与安全锚点,既作为抵押担保保障证明交付,又通过 PoVW 将发行与真实工作量绑定,同时充当支付背书层承载全链 ZK 需求,并在治理层面赋能持币者参与协议演进。随着证明请求增加与惩罚销毁机制叠加,更多 ZKC 被锁定并退出流通,在需求增长与供给收缩的双重作用下形成长期价值支撑。

八、团队背景及项目融资

RISC Zero 团队成立于 2021 年。团队由来自 Amazon、Google、Intel、Meta、Microsoft、Coinbase、Mina Foundation、O(1) Labs 等知名科技与加密机构的工程师与创业者组成,已打造出全球首个可运行任意代码的 zkVM,并正基于此构建通用零知识计算生态。

Jeremy Bruestle – Co-founder & CEO, RISC ZeroJeremy 是一位资深技术专家与连续创业者,拥有超过二十年的系统架构与分布式计算经验。曾任 Intel Principal Engineer、Vertex.AI 联合创始人兼首席科学家,并在 Spiral Genetics 担任联合创始人及董事会成员。他于 2022 年创立 RISC Zero 并担任 CEO,主导 zkVM 技术的研发与战略,推动零知识证明在通用计算领域的落地。

Frank Laub – Co-founder & CTO, RISC ZeroFrank 长期深耕深度学习编译器与虚拟机技术,曾在 Intel Labs 与 Movidius 从事深度学习软件研发,也曾在 Vertex.AI、Peach Tech 等公司积累了丰富的工程经验。自 2021 年共同创立 RISC Zero 以来,担任 CTO,主导 zkVM 内核、Bonsai 网络和开发者工具链的建设。

Shiv Shankar – CEO, BoundlessShiv 拥有超过十五年的科技与工程管理经验,涉足金融科技、云存储、合规与分布式系统等多个领域。2025 年起担任 Boundless CEO,领导产品与工程团队,推动零知识证明市场化与跨链计算基础设施建设。

Joe Restivo – COO, RISC ZeroJoe 是三次成功退出的创业者与运营专家,具备丰富的组织管理与风控经验。两家公司先后被 Accenture 与 GitLab 收购。他在西雅图大学商学院教授风险管理课程。2023 年加入 RISC Zero,现任 COO,负责全公司运营与规模化管理。

Brett Carter – VP of Product, RISC ZeroBrett 具备丰富的产品管理与生态经验。曾在 O(1) Labs 担任高级产品经理。2023 年加入 RISC Zero,现任产品副总裁,负责产品战略、生态应用落地以及与 Boundless 的市场对接。

在融资方面,RISC Zero 于 2023 年 7 月完成 4,000 万美元的 A 轮融资,由 Blockchain Capital 领投,种子轮领投方 Bain Capital Crypto 继续参投,其他投资方还包括 Galaxy Digital、IOSG、RockawayX、Maven 11、Fenbushi Capital、Delphi Digital、Algaé Ventures、IOBC、Zero Dao(Tribute Labs)、Figment Capital、a100x 与 Alchemy 等。

九、ZKVM及ZK市场竞品分析

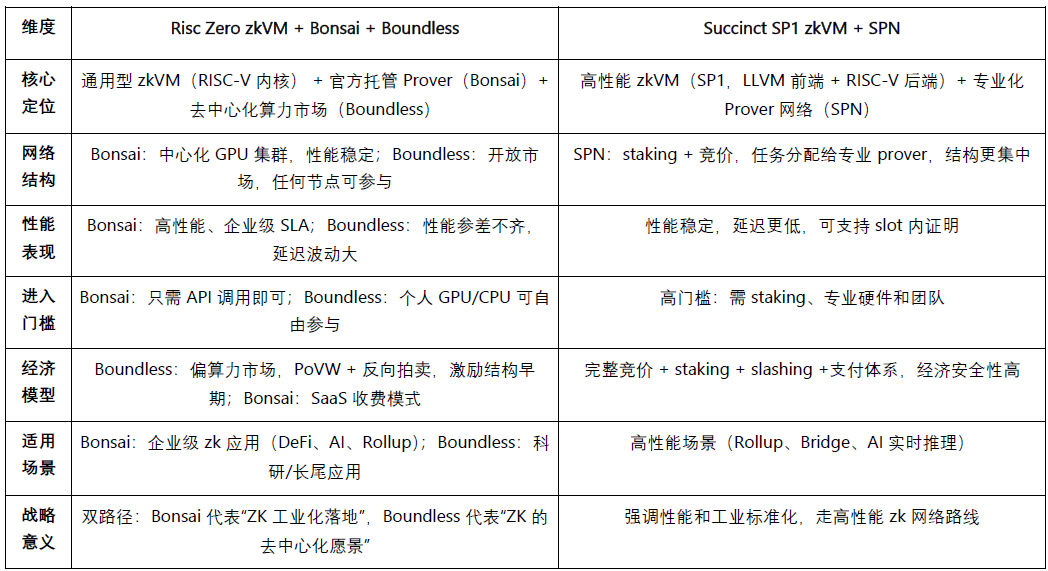

目前市场上同时具备 zkVM 与 zkMarketplace 的代表性项目是 Succinct,由 SP1 zkVM 与 Succinct Prover Network (SPN) 组成。SP1 基于 RISC-V 构建,并通过 LLVM IR 前端兼容多语言;SPN 部署在以太坊上,通过 staking 与竞价机制分配任务,并以 $PROVE 代币承担支付、激励与安全功能。相比之下,RISC Zero 采取“双引擎”战略:一方面由 Bonsai 提供官方托管的 Prover-as-a-Service,高性能、稳定,面向企业级应用;另一方面通过 Boundless 构建开放的去中心化证明市场,允许任何 GPU/CPU 节点自由加入,最大化去中心化与节点覆盖,但性能一致性相对不足。

Risc Zero 同时兼顾开放与工业化落地,而 Succinct 更聚焦于高性能与标准化路径。

Risc Zero(zkVM + Bonsai + Boundless) 与Succinct (SP1 zkVM + SPN) 区别与定位

RISC-V 与Wasm 的比较

RISC-V 与 WASM 是通用 zkVM 的两条主要路线,前者是硬件级开放指令集,规则简洁、生态成熟,利于电路性能优化和未来可验证硬件加速;但与传统Web应用生态结合有限。WASM 则是跨平台字节码,天然支持多语言和 Web 应用迁移,运行时成熟,但因栈式架构性能上限低于 RISC-V。总体而言,RISC-V zkVM 更适合追求性能与通用计算扩展,zkWasm 则在跨语言与 Web 场景中具备优势。

十、总结:商业逻辑、工程实现及潜在风险

ZK 技术正在从单一扩容工具演进为区块链可信计算的通用基石。RISC Zero 以开放的 RISC-V 架构突破 EVM 依赖,将零知识证明扩展到通用链下计算,并催生了 zk-Coprocessor 与去中心化证明市场(如 Bonsai、Boundless)。它们共同构建起一个可扩展、可交易、可治理的计算信任层,为区块链带来更高性能、更强互操作性与更广阔应用场景。

当然ZK 赛道短期内仍面临不少挑战:2023 年一级市场炒作ZK概念见顶后,2024年主流zkEVM项目上线亦消耗二级市场热度。此外,L2 头部团队多采用自研 prover,跨链验证、zkML、隐私计算等应用场景仍处早期,可撮合的任务有限。这意味着开放 proving marketplace 的订单量难以支撑庞大网络,其价值更多在于前置聚合 prover 供给,以在未来需求爆发时抢占先机。与此同时,zkVM 虽然技术门槛低,但难以直接切入以太坊生态,未来可在链下复杂计算、跨链验证及非 EVM 链对接等场景具备独特补充价值。

总体来看,ZK 技术的演进路径已逐渐明晰:从 zkEVM 的兼容性探索,到通用 zkVM 的出现,再到以 Boundless 为代表的去中心化证明市场,零知识证明正在加速商品化与基础设施化。对于投资者与开发者而言,当前或许仍是验证期,但它孕育着下一轮产业周期的核心机遇。

免责声明:本文部分内容包含 AI 辅助创作,本人已尽力确保资料与信息的真实与准确,如有偏差或疏漏,敬请谅解。本文仅供研究与参考之用,不构成任何投资建议、邀约或其他形式的金融服务。请注意,代币及相关数字资产价格存在高度风险与剧烈波动,读者在做出投资决策前应自行审慎判断并承担全部风险。