Subscribe to ATL+

Receive the latest updates directly to your inbox.

#15 言葉の選択が相手を傷つける〜かけるべき言葉、かけるべきではない言葉〜

こんにちは! 本日は、落ち込んでいる人への声かけについて書いていきたいと思います! 何か目標や夢に向かって日々努力していく過程において必ず、報われると限りません。 例えば、どんなに一生懸命頑張っていても自分の思い通りにいくことはありませんし、むしろ上手くいかない日の方が圧倒的に多いはずです。 そんな上手くいかなかった日は、どんなに\*\*メンタルが強い人\*\*、\*\*切り替えが上手い人\*\*、でもがっかりしたり落ち込んだりします。 人間なので常に前向き!ポジティブ!って無理です。 落ち込むや沈むという反応は、絶対に起きる反応です。 その時に「何があっても落ち込まない!」という気持ちを持ち始めるよりも、大前提として、『上手くいかないほうが当たり前』マインドを持っておく方が圧倒的に気持ちの切り替えがしやすいです! 簡単にいうと > \*\*落ち込むことを想定に入れておくことが重要!!\*\* ということです! ただ、どれだけ自分の中で落ち込むことを想定できていて完璧に対策ができていても、外部からの予想外の刺激や言葉によってさらに落ち込んでしまうだけではなく、イラつきも伴ってしまうことがあります。 \*\*他人の何気ない言動\*\*がそれに当たります。 特に、スポーツをする子供たちにとっては、練習ですることが初めてのケースが多く、上手くいかずに失敗を繰り返します。 そんな時に指導者さんや保護者さんが、周りから見ていて励まそうと言った一言が本人にとっては、言われたくない言葉で\*\*なんでそんなこと言われないといけないんだよ\*\*と言った風に思われてしまうことがあり、せっかく励まそうとしたのに逆効果になってしまいます。 そこで、本日は落ち込んでいる子供にどのような言葉をかけたらいいのか?というテーマで書いていきたいと思います。 全員が全員に当てはまるといったものではないので、保護者の皆さんは参考までにそんなこともあるのね!といった感じで受け止めていただけると嬉しいです! > ※かけるべきではない言葉は、僕が学生時代に経験したことを元に書きます。\ > ※かけるべき言葉は、僕がトレーナーとして実践して反応が良かったことを元に書きます。 では、本題に入っていきます! !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/03/child-613199\\\_1280-300x241.jpg) ## かけるべきではない言葉 まずは、ずらっとかけるべきではない言葉を並べていきます! \* 今日全然上手くいってなかったね。 \* もう少し頑張れたんじゃない? \* もう少し〇〇を意識した方がいいんじゃない? \* あの場面は〇〇すべきだったと思うな。 \* そんなことしてたら上手くいくわけないじゃん。 \* あの子はすぐできるようになったのに、、。 \* あの子はすごいな〜。 \* 何をビビってるの? \* 期待してたのにな、、。 \* もっと頑張って! \* 応援してるから!(時と場合によります。) 僕が学生時代に言われて「ん?」ってなったものを元にざっと並べてみるとこんな感じになります。 もちろん他にもあると思いますが、今頭に浮かんだのがこの辺です。 冷静にみると、そう言われても仕方ないよな〜って思える言葉もありますが、同時に落ち込んでいる時にこんな言葉たちをかけられると、受け止めにくいよね!とも思います! ちなみに、、ここまで読まれている保護者さんの中でこのような言葉をお子さんにかけたことあって「ギクっ😓」となった方はいますか?? 過去にかけてしまったことがある方は、かけてしまったことは仕方ないのでこれからかけないように心がけてください! なんでかけてはいけないのかについては、この後解説しますので参考にしてください! ### かけるべきではない言葉の特徴 先ほど、ずらっと並べた言葉を見てみると共通する大きな特徴があります。 それは、\*\*決めつけによる他人の意見強め\*\*ってことです。 要は、周りから見ている方が「自分はこう思った!」というクローズド意見をただ浴びせているだけ、本人に原因究明をさせずにそうだと思わせてしまっているということです。 うまくいっていない子に対して、「もう少し〇〇を意識した方がいいんじゃない?」なんて言葉をかけたら、「うるせ!じゃあお前がやれよ」ってなります。(僕はそう思う子でした笑) そんな風に思ってしまったら、その後の言葉なんて身に入らないですよね。。 うまくいっていない子供たちは \* 自分が今上手くいっていないということを理解しています。 \* 周りの子達はうまくいっているのに僕は、、。と理解しています。 \* たくさん応援されていることも理解しています。 \* もう少し頑張れたのに、あそこで頑張れなかった自分を理解しています。 そんな理解している子に対して、外からガッと押し付けの意見を言ってしまうとさらに落ち込んでしまうのは目に見えています。 結果として、それが記憶として残り「やりたくない」「できない」「うまくいくはずがない」といったネガティブな学習をしてしまうので先のことを考えると\*\*挑戦しない子、すぐに諦める子\*\*になりかねません。 子供は何も理解していないから自分が言ってあげないと!というマインドではなく、\*\*子供は目の前の現実を理解している。ならどうするか?というマインドを持つことが大事になります!\*\* では、どのように声をかけてあげるといいのでしょうか? ## かけるべき言葉 また、ずらっと並べていきます! \* どうだった? \* 何がうまくいかなかった原因だと思う? \* 今日はうまくいかなかったけど、明日はどうする? \* うまくいったことは何? \* これからどうする? \* よく頑張った!次だ次! \* よくやったね! ざっと頭に浮かんだのがこんな感じだと思います! 冷静にみると、これかけていい言葉なの?って思うような言葉たちですが、これがいいと思っています! これから解説します! ### かけるべき言葉の特徴 上のずらっと並べた言葉たちをみると、”?”が多めという特徴に気づくと思います! お気づきの方もいると思いますが、、そうです。 かけるべき言葉の特徴は、\*\*オープンクエスチョン\*\*です! 要は、 > \*\*保護者さんから見た意見を一切組み込まずに、子供たちが原因究明できるように自由に話させることに重きをおいた言葉をかけること\*\* が重要になります! どんなに子供たち自身が理解しているとはいえど、頭の中に過ぎないのでそれを言葉として話させることで、さらに理解が深まりますし、話しているウチに違う原因を見つけることもできます! また、話すことによって呼気(息を吐く)を優位にできるので、リラックスする神経を優位にすることもできるので冷静に物事を考え捉えることできる状態にすることができます! また、保護者としてその子の頑張りを見ていた!よく頑張った!といったように労うことで子供の心のモヤモヤを払拭できるので一緒に労いの言葉もかけることもオススメです! ## まとめ 保護者として、お子さんを応援している気持ちは十分伝わっています! さらに、お子さんの成長を考えた際にできることとして、\*\*かける言葉\*\*にも意識を向けてみてください!お子さんを1番近くでサポートし、1番お子さんのことを理解しているのはあなたです。お子さんにとっての1番の心の支えであることは間違いありませんので、これからもサポート宜しくお願いします! \* \*\*かけるべきではない言葉\*\*:決めつけによる他人の意見強めの言葉 \* \*\*かけるべき言葉\*\*:頑張りを労い、オープンクエスチョンで子供本人に原因を話させる言葉 本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

#14 [目標設定] 大谷翔平から学ぶ、マンダラチャートの活用法!

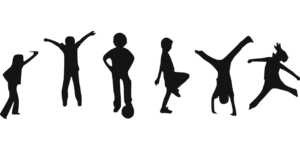

こんにちは! 本日は、目標設定の重要性と落とし穴について書いていきたいと思います! 目標を漠然と立てるよりも、 \* なぜ必要なのか? \* 落とし穴はなんなのか? などを理解してもらった方がより明確に自分に必要な目標を立てることができます! 今回の中心は、\*\*マンダラチャート\*\*という目標設定の方法について解説と具体的にどのように活用したらいいのかについて書いていきたいと思いますので、参考にしていただけたら嬉しいです! では、本題に入っていきます! ## マンダラチャートとは? いきなりマンダラチャートと聞いても「ん?」となる方がほとんど何で、まずはどんなものなのかをご説明していきたいと思います! !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/04/スクリーンショット-2021-04-08-13.27.31-300x193.jpg) !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/04/スクリーンショット-2021-04-08-13.36.13-300x193.jpg) この図のように 9分割の表を使って各目標を達成するために必要な要素を分解していく方法になります。 ### \*\*やり方\*\* 1. 大目標(オレンジ)を決める。 2. 大目標達成するために、必要な要素を中目標(青)として8つ書く。 3. 8つの中目標を達成するために、\\\*\\\*”必要な行動”\\\*\\\*を小目標(緑)としてそれぞれ8つずつ書く。 このように書くことで、目標を達成するためにやるべきことを明確にできるので、迷うことなく行動できるようになります! ### 特に重要なのは”必要な行動”を設定すること このマンダラチャートで特に重要なのは、小目標(必要な行動)の設定です。 小目標とは、日々できる行動のことです。 中目標を達成するために、\\\*\\\*日々の活動で自分は何ができるのか?\\\*\\\*を設定することなので、ここの部分が的を外れていたら、いつまで経っても中目標を達成することはできません。 設定するために必要な考えとして3つポイントをあげると、、 \* 毎日継続できること \* 今やっている日々の行動と繋げる \* 頑張らないとできないことは設定しない この3つになります。 !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/04/スクリーンショット-2021-04-08-14.07.43-300x94.png) 当たり前のことですが、目標達成のために \*\*”一発逆転ホームラン"\*\* はありません。 1回や1日やっただけで、上達したりできるようになったものなんてそもそも難易度が低すぎるものなので、小目標にすら入れるべきではないと思います。 高すぎる目標、低すぎる目標でもなく、毎日意識して継続できるレベルの目標を設定することが重要なポイントになりますので、設定する際はかなり考えてみてください!! ## 大谷翔平の高校時代のマンダラチャート活用例 野球をやっていないくても、日本中、世界中の人が彼のことを知っていることでしょう。 \*\*メジャーリーガー大谷翔平さん\*\* 彼は、高校時代にこのマンダラチャートを活用して目標設定をしていました。 実際に書いたと言われているのが↓こちらです。 !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/04/マンダラ-300x225.jpeg) 出典:\[スポニチ]\(https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2013/02/02/kiji/K20130202005110330.html) 彼が設定した目標は以下のようになります。 \*\*<なりたい自分の姿(大目標)>\*\*\ →8球団にドラフト1位で指名されること \*\*<それを達成するために必要な要素(中目標)>\*\*\ →球のキレ\ →160km/hのストレート\ →変化球の精度アップ\ →運\ →人間性\ →メンタル\ →体つくり \*\*<必要な要素を満たすために必要な行動目標(小目標)>\*\*\ →各項目に8つずつ記入(長くなるので図をみてください) このように高校1年生の時に目標を設定し、実際にドラフトに1位指名で日本ハムに入団し、高校時代には160km/hのストレートを投げるなど、中目標も達成しています。 そんな現在は、二刀流という野球界で長らく成功していなかった投手と打者の両立を完成させるなど、世界中みても唯一の存在になりました! それも目標を立て、しっかり達成するために努力をした彼の行動の結果だと思っています! 彼は、特別だからできるんだ!というのではなく彼から学ぶべきことは、彼が取り組んでいる目標設定や進んでいる努力の過程が結果に結びついているという点です。 みんながみんな、同じことをやってあそこまでのスーパースターになれる保証はありませんが、やらないと目標を達成できないことは確かです! \*\*彼のようになれ!\*\* というのは、なかなかハードルが高いですが > \*\*やらないと何も始まらないですし、やることで目標を達成するためのスタートラインにやっと立てるので、まずは、目標を立て日々の行動をしっかりしていくことから始めてみましょう!!\*\* 目標設定の方法として、マンダラチャートについて解説と具体的な例を書きました。 ## まとめ 1. マンダラチャート=9分割の要素分解による明確な目標設定法です。 2. 大・中・小目標をしっかり考えて決める。 3. 特に重要なのは、小目標である。 4. 大谷翔平がスーパースターになったのは”努力の結果” 5. 特別だと羨ましがらずに自分でできることを徹底的にやろう このようになります! 目標へは、真っ直ぐ思ったように進むことはなかなかありませんが、それを超えてこそ目標を叶えるということの重要性が詰まっています。 すぐに諦めずにしっかり取り組んでいきましょう! 本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

#13 失敗の定義 〜止まるな進むしかない〜

こんにちは! 本日は、\*\*失敗の定義\*\*というテーマで過去の自分に対してメッセージを書きたいと思います。 物理的に届くことはないのですが、過去の自分の悩みであった\*\*失敗を恐れること\*\*に対して今の自分だったらこういうアドバイスをするよ!という内容にしていきます。 なので、今現状で\*\*失敗を恐れている\*\*などの悩みを持った方やそういう方が身近にいたりする場合参考までに読んでいただきたい内容になります! !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/03/mistake-1966448\\\_1920-500x320.jpg) ## 失敗とは? まずは、みなさんが思う失敗とはどんなことですか? 失敗って一発でこれと言えるわけではないかなりざっくりしている言葉なのに破壊力がかなりあるパワーワードですよね笑 僕だけではなく、世界中の多くの方が『失敗』を恐れています。\ (ほぼ確実に) 失敗を恐れずにいる方の多くは、一般的に言われる\*\*成功者\*\*になっています。 例)キングコング西野さん、梶原さん、メンタリストDaigoさんなどなど、最近僕のメンターだと思っている方々です笑 ## なぜ人々は失敗を恐れるのか? 一般的に言われる失敗とは > \* チャレンジがうまくいかなかった。 > \* プロジェクトがうまくまとまらなかった。 > \* 人前でやってみたがうまくできなかった。 > \* 任されたことができず上司に怒られた。 などなど、ヒトそれぞれどれが失敗なのかは変わってきますが、 大きくまとめると\*\*自分が思い描いていた目的が達成できないこと。\*\* このような状態になった時に、多くの人は失敗した。。と思うはずです そしてこの時に\*\*受けるダメージが大きすぎるから\*\*さらに失敗を恐れしまうと思います。 > \*\*受けるダメージ=メンタル的ダメージ\*\* これは、僕自身もかなり経験してきました。 特に高校野球をやっていた時はそうでした。 > \*\*言われたことをうまくできない\*\*\ > \*\*↓\*\*\ > \*\*怒られる\*\*\ > \*\*↓\*\*\ > \*\*もう怒られたくない\*\*\ > \*\*↓\*\*\ > \*\*失敗したから怒られる\*\*\ > \*\*↓\*\*\ > \*\*失敗しないようにしよう\*\* このような思考になり、失敗を恐れていました。 ただ、 > \*\*失敗を恐れる=挑戦しなくなる\*\*\ > \*\*結果として、成長しない→うまくいくはずがない\*\* このような状態になります。 !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/03/cloud-2877172\\\_1920-500x333.jpg) ## どうしたらいいのか? > \*\*失敗を恐れる=メンタルダメージを恐れる\*\* だとすると、ここで失敗を恐れるな!挑戦しろ!と言っても、挑戦したことで、もしも失敗してしまった時に受けるダメージを回避する方法がないので\*\*失敗を恐れたまま\*\*になってしまいます。 そんな状態で挑戦してもうまくいかず、結果として挑戦したのにダメじゃんとさらに深く恐れることになります。 なので、解決すべきは、 \*\*失敗しても安全だと思えるようにすること\*\*です。 失敗しても安全だと思う? と思った方も多いと思いますが、要するに失敗することで受けるメンタルダメージはマイナスではなくプラスなんだと伝えることです!!(説明が下手、、、) 例えば、エジソンの有名な言葉にこのような言葉があります。 『失敗なんかしちゃいない。上手くいかない方法を700通り見つけただけだ』 『私たちの最大の弱点は、諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう1回だけ試してみることだ』 『失敗すればするほど、我々は成功に近づいている』 『人生における失敗者の多くは、諦めた時にどれだけ成功に近づいていたかに、気づかなかった人たちである』 僕の好きな言葉を選ばせていただきました! 要するに、 > \*\*失敗とは、挑戦を止め諦めた時である\*\* かなりビビッときた言葉の数々です! この言葉を踏まえて、僕の中の\*\*失敗が安全である\*\*という答えが出ました! \*\*物理的に失敗はなく、一度ミスをしてしまってもそれは成功するために必要な情報収集であり、その情報を生かして次に試してみることが必ず重要になる、だから情報収集をたくさんしなさい!!\*\* というのが僕の中での『失敗が安全である』という答えです! なので、過去の失敗を恐れていた自分にメッセージを送るとしたら、 > \*\*目の前に見えている失敗する怖さに立ち向かい、たくさんの情報を収集して、これからまだまだやってくるであろう見えていない怖さに立ち向かう準備をしよう!!\*\* 今何かしらの失敗を恐れてしまっている方々の励みになるような記事になれたら嬉しいです! 本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

#12 習慣化するために行動マネジメントをしよう!

こんにちは! 本日は、昨日の記事の続きとして何かを指導したときにそれが習慣化するまでどのように\*\*行動をマネジメント\*\*していくかについてお話をしていきたいと思います! ## 保護者さんの悩み 本日の内容に関しては保護者の方なら一度は感じたことがあるであろう葛藤になると思います。 \*\*Q,こんな悩みを感じたことはありませんか?\*\* > 外部の方にテクニックや家でできるワークアウトなど、これをやれば本人のためになるし、良くなると分かっていることを教えてもらったのに、なんでなかなかウチの子はやらないのだろうか? なぜ、、やらない。。😭 このような悩みです! 僕ら指導者としてもここの問題はかなり感じています。 「やればよくなるのに、、」と歯痒い思いをいくつもしてきました。 これは早期に改善しないといけない問題です! ## やらない理由はなに? そこで、僕が思うに以下の3つの理由があるのではないかと思います。 #### 考えられる問題 1. なぜやらないといけないのか理解していない 2. 生活の中でどのタイミングでやっていいかわからない。 3. 自宅だとテレビなど他の誘惑が強すぎる。 この3つです。 この問題を解決していくことが重要ですので、僕なりの解決策の考えを書いていきたいと思います! ## 3つの解決策 1. \*\*なぜやらないといけないのか理解していない。\*\*\ これに関しては、もう一度しっかり説明する、もしくは口頭での説明で理解できないのであれば動画説明など視覚的にわかりやすいようにアプローチを変えてみるのがいいのではないかと感じています!\ 2. \*\*生活の中でどのタイミングでやっていいかわからない。\*\*\ 3. \*\*自宅だとテレビなど他の誘惑が強すぎる。\*\*\ 2と3に関しては、\*\*自宅というのが最大の弱点\*\*だと感じています。 確かに僕ら大人であっても家と言うのは、のんびりするところ・ゆっくりするところという認識が強くありますし、プラスして自分の好きなものなどかなり誘惑が多くて、何かを頑張ろうとする環境としてはかなりハードルが高いと思います。 そのような状況下でこの問題を\*\*子供たちの意思や気持ちの問題\*\*と片付けてしまうのは少々雑で優しくない考え方だと思いますので、”やりやすい環境作り”や”行動パターン”にアプローチをかけてあげましょう! !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/03/582105-300x246.jpg) ## \*\*”習慣化”\*\*、\*\*”行動マネジメント”のポイント\*\* この2つが最大のポイントになってきます。 特に最初に行うべくは、\*\*行動のマネジメント\*\*だと思います。 > 日常の中でどのタイミングでそれをやるべきなのかを、1日のスケジュールの中に組み込んでしまうことによって、\*\*やるという状況をデザインすることができ\*\*、余計な誘惑と戦わずに取り組むことができるのではないかと思っています! それが最終的に習慣化できれば最高です!! ただ、それに関して\*\*口頭で何時にやりなさい\*\*というふうに決めてしまうのは、条件付けとしては弱いのでここで使うべきは\\\*\\\*『If-thenルール』\\\*\\\*です。 ## If-thenルール \* If:〜をしたとき \* then:〜をする このように”状況”と”行動”をあらかじめセットにデザインすることによって、「やろう!やっぱやめた!」を防げます! ここを自然にデザインできれば習慣的にやってくれると思います! 例えば、毎日ストレッチをするという課題があるとします。 これをIf-Thenルールに当てはめると > \*\*お風呂から上がったら、すぐに15分ストレッチをする。\*\* というふうに、 日常的に必ず起きる状況に対して行動をくっつけることによって余計な迷いや気の緩みによる「やらない」という考えを減らすことができ、行動に移しやすくなります! もっとわかりやすい、日常的にあるIf-thenルールの例としては \* \*\*ご飯を食べたら歯磨きをする\*\* \* \*\*家に帰ってきたらただいまという\*\* などなど、 その行動をやろう!と強く思っていないくてもやっていることってありますよね!これが\*\*If-thenルール\*\*なのです! 状況と行動をセットにしているので特に考えなくてもできてしまいます! 極端ですが、 先程のストレッチの例もこのくらい意思による決定の負担を少なく、継続できるまでになればもう心配ありません! > \*\*どう日常の状況と行動を繋げることができるか!が最大のポイントになります!\*\* 難しいとは思いますが、各家庭で考え試してみてください! ## \*\*まとめ\*\* 保護者さんが抱える「なんでやらないのだろうか?」という悩みは、子供のやる気の問題ということで解決しないで、環境がそうさせてしまっていると思い、行動を継続できるようにマネジメントしてみてください!\ 大変かもしれませんが、そのマネジメントがお子さんをより良い方向に導いてくれることは間違いありませんので、ぜひやってみてください! 本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

#11 勉強することがスポーツに活かされる理由

こんにちは! 本日は、『学校の勉強とスポーツでの頭の回転の関係性』というテーマで、スポーツをする子供の保護者さんが頭を抱えているであろう、”お子さんの勉強嫌い問題”をどのように誘導したら、勉強をするようになるのかについて書いていきたいと思います! !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/04/child-945422\\\_1920-300x200.jpg) ## 勉強嫌いな子供たち スポーツばかりやってないで勉強もちゃんとして!! こんな風にお子さんに言ったことありませんか? スポーツをする保護者さんに限らず、多くの保護者さんが抱える悩みの中に”お子さんの勉強嫌い”があると思います。 \*\*スポーツは大好き!でも、勉強は大嫌い!\*\* こんな考え、スポーツをする子供たちに多いと思います! 僕自身もまさしくスポーツ大好き、勉強大嫌いな子供だったのでよく子供の時に「勉強もしっかりやりなさい!」と言われた経験があるのでなんとなくイメージできます笑 勉強しなさい!といってもなかなか真剣に取り組まず、成績が上がることもなく停滞したままの状態をずっとキープしているなんてしょっちゅうあるので、保護者さんとしては『うちの子大丈夫?』と心配になると思います。 そんな保護者さんの心配を裏腹に子供たちは子供たちで、 Q,なんで勉強しないといけないの? そんな風に思っている子供も多いと思います! 保護者さんの\*\*勉強してほしい\*\*という願いがうまく届いておらず、子供たちは\*\*勉強なんて必要ない\*\*と思ってしまっている、ミスコミュニケーションが起きているケースが容易に想像できます。 これでは、両者にとってもったいないです! そこで今回は、そんなスポーツ大好き、勉強大嫌いというスポーツ少年少女にどのように伝えれば勉強もスポーツ並みに頑張れるようになるのかを『勉強をすればスポーツもうまくなる』という観点から書いていきたいと思いますので、参考になれば嬉しいです! ## 脳の考える領域をお互い使っている Q,勉強すればスポーツが上手くなるとは、どういうこと? 今そんな風に疑問に思った方もいると思いますのでこれからご説明します! 一見、”スポーツ”と”勉強”って関連性が低いように見えると思いますが、両者には絶対的に重要で、必ず共通して使われるものがあります。 それが\*\*脳\*\*です。 難しいことは省きますが、\ 特に脳の\*\*考える領域\*\*の機能がすごく重要なのです! \* スポーツをしていてとっさに状況判断をするために考えること \* テストで問題を読み正しい解答を出すために考えること 全然違うように見えますが、考えるといった脳機能はお互い同じ使い方をします! こういう書き方をしてしまうと誤解を招きそうですが、この段階では考える機能が同じだから勉強すればスポーツでも使われるのね!といったことではないということです。 スポーツの場面という特殊な環境下で状況判断は、たくさんの経験を積み重ねた結果としてできるものなので、勉強をしたからといってすぐにできるものではありません。 ## 学習しないとうまくなれない そもそも、 > \*\*スポーツが上手くなるためには『学習=考える』が必要です。\*\* 先ほども書きましたが、スポーツという特殊環境での状況判断は\*\*経験を積み重ねた結果\*\*と言いましたが、その経験を積み重ねるには学習が必要なのです。 1. なんとなくいろんなことを経験してその後を考えない 2. いろんなことを経験し次にどのように活かせるかを考える この2つは同じ”経験”という分野にまとめられますが、その後の経験の積み重ね方には大きな差が生まれます。 要するに、\*\*結果として現れるスピードが全然違う\*\*ということです。 1よりも2のほうが、すぐに結果を出すことができます。 それは、しっかり学習することができているので経験をうまく積み重ねることができるからスポーツの場面という特殊環境でも力を発揮することができるということです! 学習することができていない経験は、なにも積み重ねることができないので何度も何度も余計な失敗を繰り返すことになるけど上達しないという沼に陥ります。 ## 学習の練習をするのが『学校の勉強』 うまくなるには、学習が大事!!と言いましたが、いきなりスポーツで学習しよう!としてしまうとかなりハードルが高いと思います。 \* どう学習するの? \* どう考えればいいの? 今まで考えたことがあまりない人にとって、いきなり考えて!というのはなかなかできるものではありません。できる人にとっては簡単なことですが、かなりハードルが高いのです。 では、何をしたらいいのか? 子供たちにとって1番ハードルが低く、毎日必ずやるもの。 それこそ、\*\*学校の勉強\*\*です!! \* 記憶 \* 順序立て \* 計算 \* 意味の変換 など、様々な考える力を身につけることができます! 大嫌いな子がいきなり、全ての勉強を頑張ろうとしてしまうと慣れる前にパンクしてしまうので、特に最初は『算数や数学』から頑張ってみるといいでしょう! 算数や数学は、暗記系と違い、正解を導くためにかなり考える力を使うので、考えるという行為に慣れるには最適だと思っています! !\[]\(https://why-what.net/wp-content/uploads/2021/04/library-869061\\\_1920-300x200.jpg) ## どのように子供たちに伝えるといいか では、ここまででスポーツが上手くなるには学習=考えることが重要だとご理解いただけたと思います! では、最大の問題である、それをどのように子供たちに伝えるか? ポイント \* 上手くなりたいなら考えられるようにならないといけない \* 考える練習を簡単にできるのは学校の勉強 \* 勉強は、スポーツを上手くなりたいからやるということ この3つを意識して伝えることができれば、スポーツと学校の勉強を関連つけることができると思いますので、お子さんの「勉強嫌いだから勉強しない!」ではなく「勉強はスポーツを上手くなりたいからやろう!」に気持ちを変えることができるのではないかと思っています! これは、あくまで僕の仮説であって実際に子供達にもそのように伝えています! なら、勉強しよう!といっている子供も出ているので関連づけとしては効果ありだと感じていますので、もしお困りの方がいらっしゃいましたら使ってみてください!! ## \*\*まとめ\*\* > \*\*”スポーツ”と”勉強”はトレードオフでどっちかしか成果がでないと思われているかもしれませんが、スポーツが上手くなりたいなら勉強で学習の練習をする。それで勉強の成績も上がり、スポーツも上手くいくことができればさらにお互いのやる気も高まると思います!\*\* 勉強して欲しいなら勉強がスポーツに役立つということを伝えてみてください! 本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

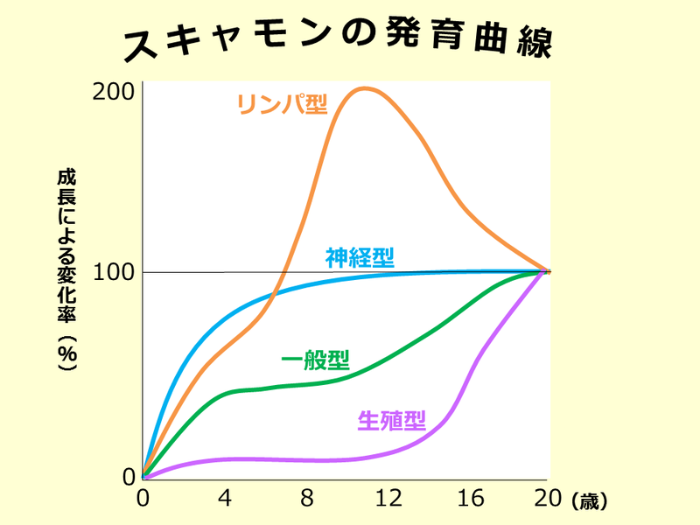

#8 子供の発達にはタイミングがある。〜スキャモンの発達曲線を知ろう〜

こんにちは! 本日は、子供の成長というテーマで『スキャモンの発育曲線』について書いていきたいと思います。 今回の内容は、お子さんがいらっしゃる保護者さんに把握しておいていただきたい内容になってきます。 なので、お近くに該当する方がいらっしゃいましたら、是非ともこの記事を教えていただき適切な時期に適切なアプローチを行い、子供の成長をサポートできるように手助けしていただければと思っております。 ## スキャモンの発育曲線 では、まずはこちらの画像をみてください! !\[画像1]\(https://assets.st-note.com/production/uploads/images/48170265/picture\_pc\_aa9f1b6b56e83b454f081237a8888df9.png?width=800) こちらは\*\*Scammon\*\*という方が1930年に、人の身体諸属性は大きく 4 つのパターンに分類されることを提唱したスキャモンの発育曲線と呼ばれるグラフになります。 かれこれ、90年以上も前の提唱ですが、現在でも発育発達を考える上では欠かせないものになっています。 ### 身体所属性の4つのパターン > 1. \*\*一般型:身長、体重、体表面積、座高、内臓などの発育\*\* > 2. \*\*神経型:脳重量、小脳、眼球などの発育を\*\* > 3. \*\*生殖型:生殖組織の発育\*\* > 4. \*\*リンパ型:胸腺重量の発育\*\* この4つをグラフに表したものが上の図になります! こちらのグラフを簡単に説明すると、、 #### \*\*1. 一般型\*\* 2回急激に発達するタイミングがあります。 \* 1回目:乳児期から4歳頃まで神経型と同じくらい急激に発達します \* 2回目:12~13歳頃いわゆる”思春期”と呼ばれる時期に再び急成長します。 #### \*\*2. 神経系型\*\* 出生直後から急激に発育し、4、5 歳までには成人の 80% 程度( 6 歳で 90%)にも達する。 #### \*\*3. 生殖器系型\*\* 発達のタイミングが男女で異なります。 \* 男子の場合:13~14 歳あたりから急激に発育する。 \* 女子の場合:11~12歳あたりから急激に発達する。 #### \*\*4. リンパ型\*\* 8~13歳にかけて急激に発達します。 ※特徴的なのが、一度成人のレベル(100%)を超えますが、成人になるにつれ成人レベルになることです。リンパ型は免疫機能などのことを指すので、昔聞いたことある言葉で「子供は風の子」というのがありましたが、まさに免疫が成人よりも強いので元気に遊ぶことができるのだとこのことからもわかります! このように、 > ※子供の身体的な成長には大きく4つありそれぞれ発達のタイミングが違うので、それぞれの機能の発達タイミングに合わせて時期相応の発達を促さないといけません。 ## 神経型へのアプローチ 最初に発達のピークが来るのが、\*\*神経型\*\*です。 先ほども書きましたが、神経型は出生〜4,5歳までのは成人の80%にまで発達します。 これは、4,5歳までにほとんど神経系の発達が終わり神経系が確立されてしまうから、この時期までに神経系へのアプローチが必須になるということを指しています。 この時期に神経系へのアプローチが足りないと神経系の働きが弱い子供に可能性があるので、適切に入れていきたいところです。 では、どのように神経系へアプローチするのか?ってなってきます。 これは、\*\*刺激の入力\*\*が適切なのではないかと思っています。 刺激の入力となるとなんか難しく聞こえてしまいますが、 要は、\\\*\\\*たくさんいろんな経験をさせる!\\\*\\\*ということです。 出生から4~5歳までの子供にとっては日常の行動などは全て新しい刺激になりますので特になにか特別なことをしないといけないというわけではありません。 例えば、、 > \* 遊び(家、外) > \* 乗り物 > \* 歩く > \* お出かけ > \* 食べる > \* 楽しい > \* 悲しい > \* 痛い などなど、全て神経系に与えることができる刺激になりますので何か一つのことをさせるのではなくて積極的にいろんなところに連れていく、いろんな遊びをさせる、いろんな痛い経験をさせるなどをしていくことが大事になります。 ※最近は、子供のことを愛しすぎてしまうばかりか、過保護で過干渉してしまう親御さんも多い傾向にあるそうです。 過保護で過干渉な親のことを\*\*ヘリコプターペアレント\*\*って呼ぶみたいです! こちらの記事を一部抜粋します。 > ワシントンポスト紙によれば、「ヘリコプターペアレントに育てられた大学生は、うつの割合が高い」と報告されています(2013年)。そこには「過剰な親の干渉は、子どもの自主性と能力の発達を阻害する。そのため、ヘリコプターペアレントは依存を促し、保護的な管理なしに仕事を完遂する能力を阻害する」 > > その理由として、「過保護に育った子どもは、喪失や失敗、さらに失望といった、誰の人生でも避けられない状況に対処する方法を、まったく学ぶことがない」ということが挙げられています。失敗から学ぶ教訓や、ひとりで問題を解決する力、試行錯誤しながら周囲とコミュニケーションを図る努力など、どれも生きていくうえで必要不可欠です。 このように書かれています。 過保護に関しては\[他の記事]\(https://manabi-with.shopro.co.jp/manabico/691/)で、「子供は自分の思うように与えられることによって心が満ち足りて、どんどん自立していく」ものだそうです。 なので、過保護が全てだめだ!と一概に否定することはできませんが、子供の全てを手伝ったり、答えを与えてしまうといざという時に自分で解決することができなくなってしまう可能性が高くなるので注意必要です! 少し、話が脱線してしまいましたが、 なにが言いたいかというと、 子供のためを思うのなら大変なこと、少し痛み感じることなどはどんどんさせて、それを経験し自分で解決していけるように刺激を与えていくことも大事ということです。 まだまだ、発育発達についてわからないことはたくさんありますが、今回抑えてもらいたいポイントを復習すると > \* 成長には身体所属性の4つのパターンがある > \* それぞれタイミングが違う > \* 神経型は4~5歳で大人並まで成長する > \* 子供にはたくさんの経験をさせよう この4つになりますので覚えておいていただけると幸いです! 今回はこの辺で終わりたいと思います。\ 最後まで読んでいただきありがとうございました! 参考文献\ ・\[発育発達と Scammon の発育曲線]\(http://tspe.jp/publish/doc/35\\\_01\\\_KatsunoriFUJII.pdf)\ ・\[幼児期の発育発達からみた運動遊びの考え方]\(https://core.ac.uk/download/pdf/268296581.pdf)